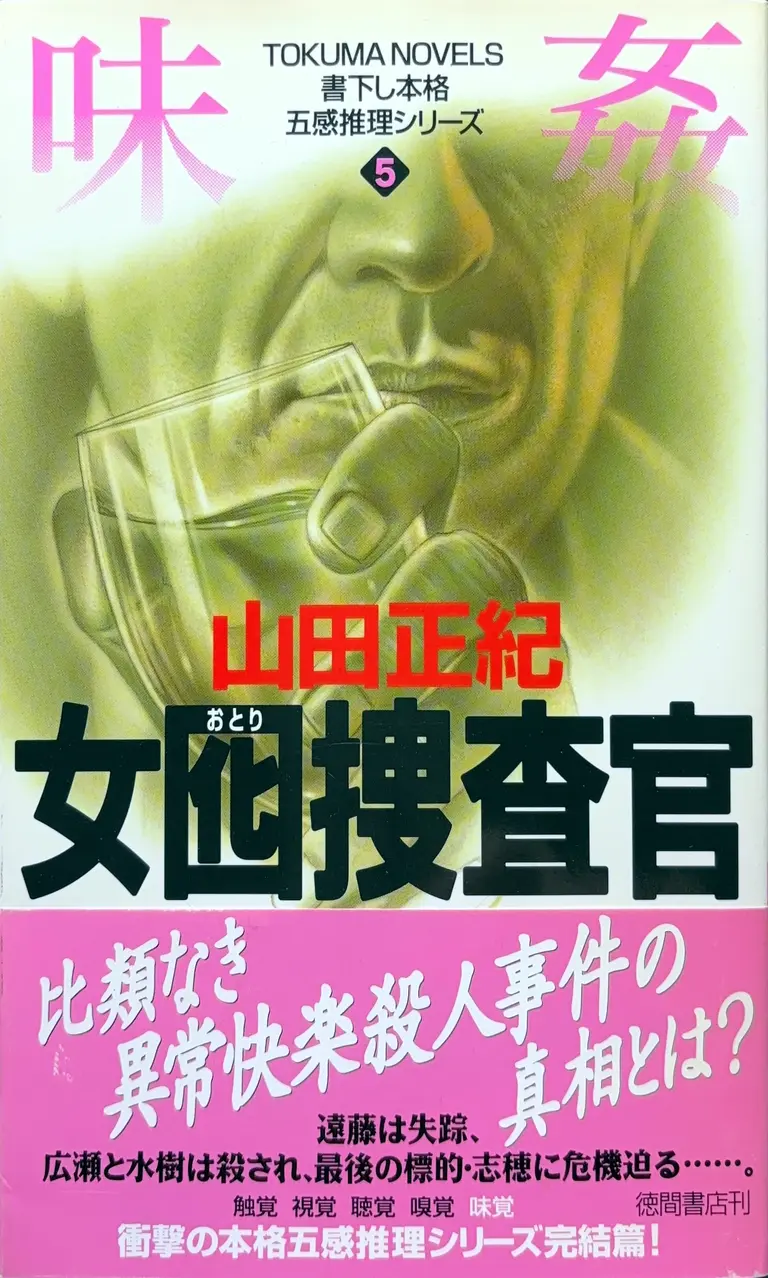

| 叢書 | TOKUMA NOVELS(女囮捜査官5ー味姦ー) |

|---|---|

| 出版社 | 徳間書店 |

| 発行日 | 1996/01/31 |

| 装幀 | 西口司郎、多田和博 |

内容紹介

1. はじめに

山田正紀による警察小説+本格推理+サイコスリラーの連作ミステリシリーズ「おとり捜査官」。本記事では 第5作にあたる『おとり捜査官5』(TOKUMA NOVELS版の副題「味姦(みかん)/味覚」に相当)を徹底的に解説します。

表向きには猟奇的な連続殺人事件が進行する本格ミステリとしての面白さを持ちながら、その裏側では警察組織内部の暗鬱な事情や政治的圧力、登場人物たちの内面の闇があぶり出される重層的な物語でもあります。シリーズ最終巻ということで、“五感推理” という趣向や “被害者学” という設定、さらには登場人物たちの複雑な運命が一気にクライマックスを迎える、読み応えのある1冊となっています。

本稿では、既刊4作を踏まえた流れや背景にも触れながら、『おとり捜査官5』が持つ魅力・物語上の意味・作品内外で語られている注目ポイントなどを深掘りしていきます。

2. 「おとり捜査官」シリーズ概観

シリーズ全5作は、「警視庁・科学捜査研究所 特別被害者部」に所属する“おとり捜査官”北見志穂が、異常犯罪を解決していく連作長編形式の作品群です。刑事の勘や根性だけでなく、“被害者学” というある種のプロファイリング手法を核に据えながら、事件を分析・捜査していく――という設定が最大の特徴です。

- おとり捜査官としてスカウトされた北見志穂は、“生まれながらの被害者”と評される資質を持ち、それが犯罪者の狙いを引き寄せる絶好の“囮”になりうる存在。

- しかしながら、組織の内部ではおとり捜査に否定的な意見や偏見が根強く、志穂=若い女性捜査官という立場も相まって、理解ある上司や数少ない同僚の支えがなければ存続が危ぶまれてしまう――その不安定な状況下で毎度の事件に挑む、という構図が共通テーマです。

シリーズは、それぞれ “五感”にちなんだ副題 が付されていた点でも有名でした。さらに最終巻となる本作『おとり捜査官5』では、まさに完結編にふさわしいエピソードが盛り込まれています。

3. 『おとり捜査官5』基本情報のおさらい

書誌データ

- TOKUMA NOVELS(女囮捜査官5 ―味姦―)

出版社:徳間書店

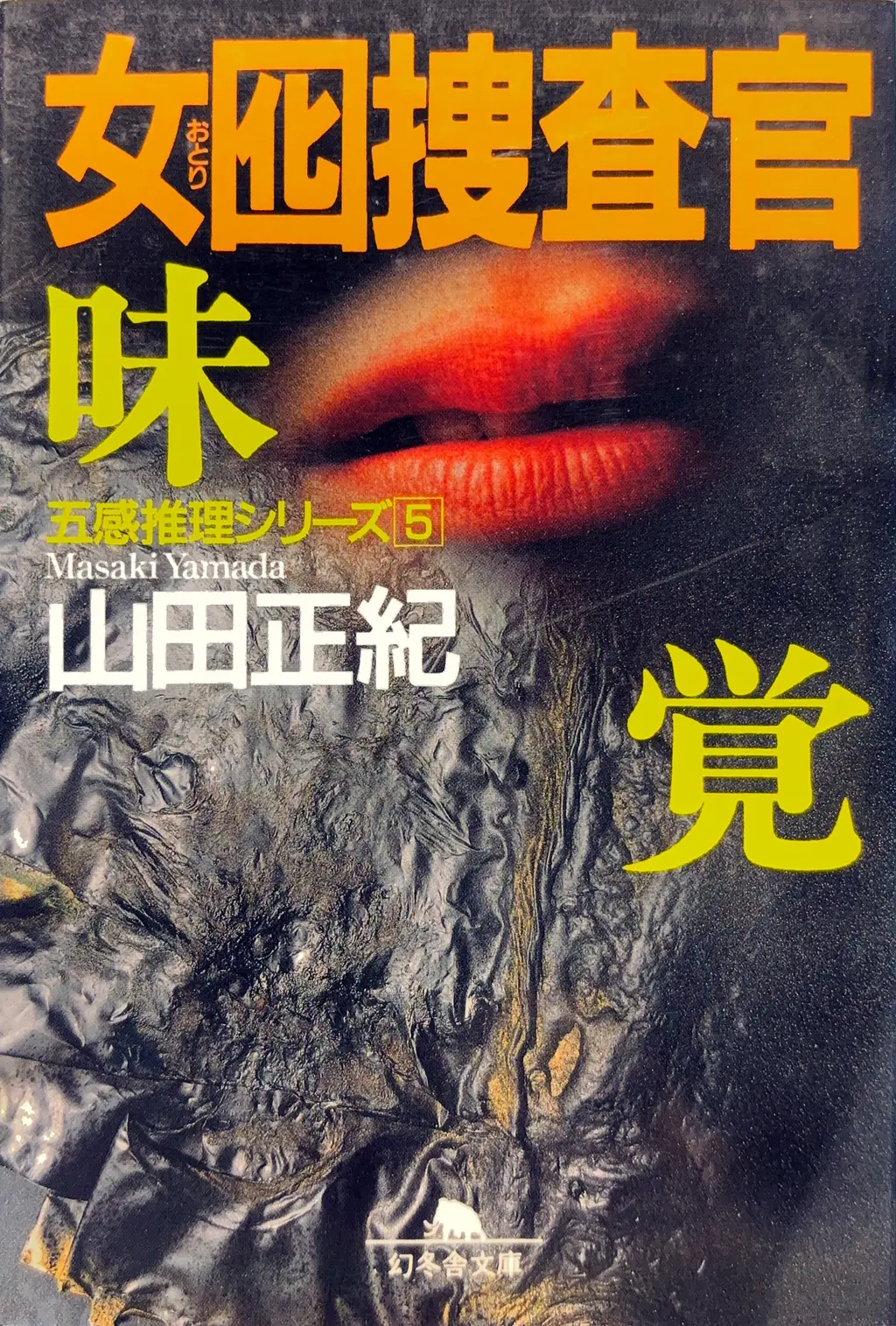

発行日:1996/11/30 - 幻冬舎文庫(サブタイトルを―味覚―に変更)

出版社:幻冬舎

発行日:1999/06/25

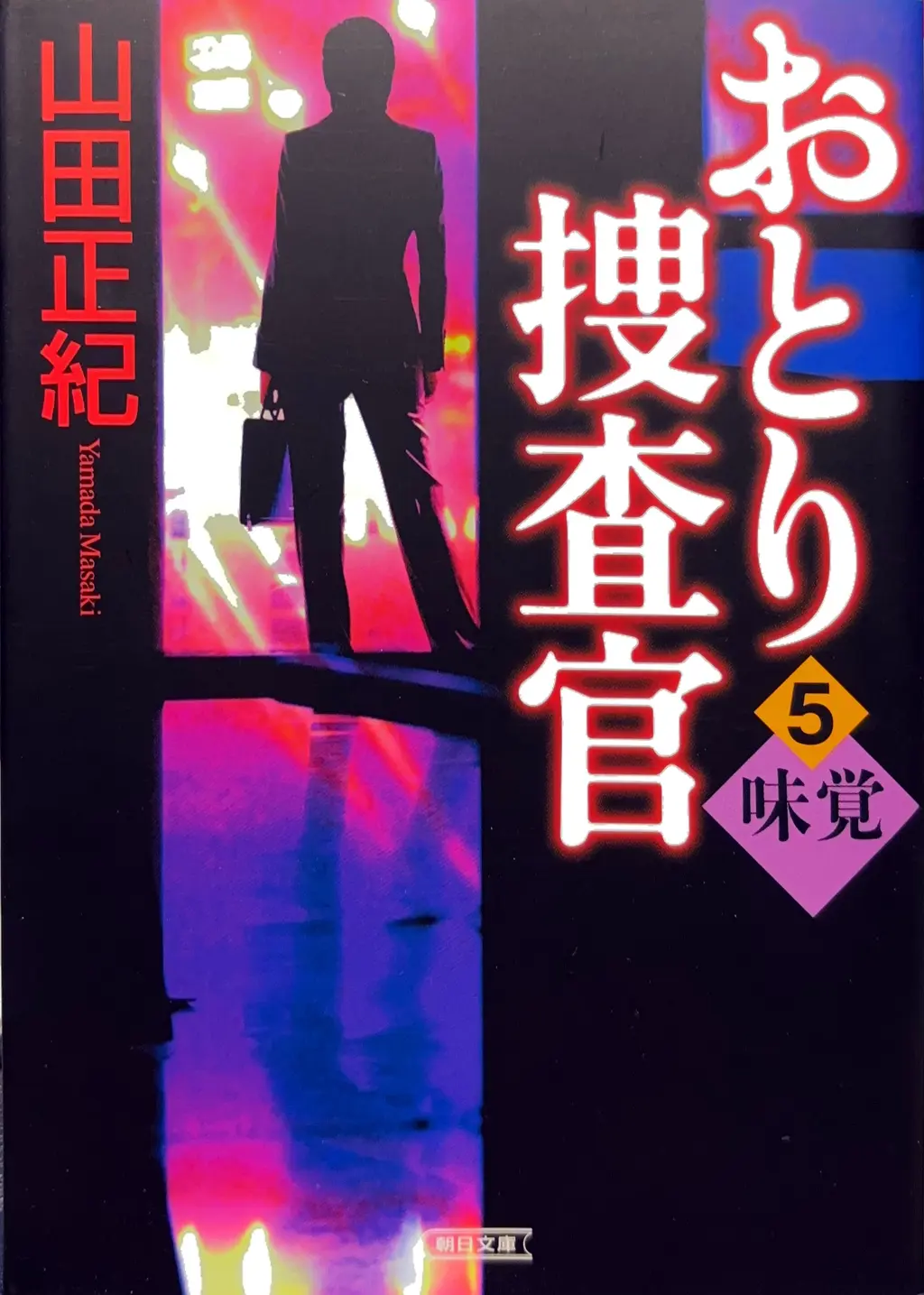

解説:麻耶雄嵩 - 朝日文庫(タイトルを「おとり捜査官」に変更)

出版社:朝日新聞出版

発行日:2009/07/30

解説:麻耶雄嵩、新保博久(山田正紀論)

「五感推理」シリーズとしては各巻に “触覚”、“視覚”、“聴覚”、“嗅覚”、“味覚” といった感覚に紐づくコンセプトが仕込まれています。実際には作品内容が多少流動的になっていた時期もあるようですが、大枠は上記の通りに刊行されています。

4. あらすじ概要

新宿駅西口地下通路で女性の切断死体が発見された――物語は衝撃的な事件現場から始まります。さらに、匿名電話によって“第二の殺人”を示唆する情報がもたらされ、緊迫した空気のまま捜査が開始されます。

捜査対象となった女性を張り込むため、おとり捜査官・北見志穂や刑事たちが現場を固めている矢先、捜査官の一人が何者かに殺されてしまう。そして、張り込まれていた女性自体も後にボストンバッグの中から死体で発見されるという、信じがたい惨状が次々と連続して起こるのでした。

- 切断死体の異常性

- 匿名の通報

- 警察官殺し

- さらに“消失”したはずの女性が、密室状態に近い場所で死体に……

冒頭だけでもこれだけの異常事態が連鎖しているわけですが、ここはまだ “プロローグ” 扱いなのです。実際、本作のプロローグは約60ページにおよび、シリーズ最長レベルの濃密さを誇ります。その後も捜査線上に浮かぶ容疑者や謎の人物、“人間消失”としか思えない不可能状況の連続など、休む暇のない展開が読者を引き込みます。

しかし、この連続殺人は単なる(あえて表現を控えますが)怪奇殺人だけでは留まりません。物語が後半に進むにつれて、警察内部への圧力や上層部の思惑が浮上し、さらに政治・経済の領域まで繋がっていくような巨悪の影が見え隠れするのです。

5. 本作の主要登場人物

ここでは必要最低限の人物だけ簡潔にまとめます。他にも多数の捜査官や関係者が登場しますが、複数のどんでん返しが絡むため、深掘りしすぎるとネタバレが大きくなる恐れがあります。

- 北見 志穂(きたみ しほ)

シリーズの主人公。おとり捜査官として特別被害者部に所属。“生まれながらの被害者”と呼ばれる素質を見込まれた。孤立無援の状況に立たされがちだが、事件が危機的状況を迎えるほど、内なる強さと覚悟を発揮していく。 - 袴田 刑事(はかまだ けいじ)

志穂の“相棒”とも呼ぶべき存在。シリーズでは常に彼女を支え、危機を救ってきた。今作では病を抱えつつも、志穂を懸命に守ろうとする姿が描かれる。 - 遠藤 慎一郎(えんどう しんいちろう)

特別被害者部を設立した犯罪心理学者であり部長。被害者学の専門家で、志穂をスカウトし“おとり捜査官”にした張本人。シリーズを通して名前だけは頻繁に登場するものの、何やら存在感が希薄。最終巻で重大な役割を担う。 - 警視庁上層部・政界要人たち

名前や肩書きが明確に描かれる人物、あるいは仄めかされる存在など、事件の背景としてさまざまな権力層が登場する。今作では、その一部が“黒幕”あるいは“組織的な巨悪”として大きく絡んでくる。

6. 今作の大きな特徴と魅力

6.1 “切断死体”から始まる過激な導入

シリーズ完結編らしく、まず「プロローグ」で衝撃的な死体の登場から始まります。新宿駅西口地下通路という人通りの多い場所に遺棄された女性の切断死体。そして、その直後に入る通報。さらに張り込み中の刑事が殺されてしまう。読者の興味を強烈に引きつける導入でありながら、物語全体の序章にすぎません。

引用(黄金の羊毛亭より)

“まず目を引くのは60頁を超える長い「プロローグ」……切断された死体の発見、密告を受けての張り込み、そして第二の死体の発見――つまりは上の[紹介]に書いたところまでがプロローグにすぎないという、今まで以上に密度の濃い発端となっています。”

事件はまさに息つく間もなく進行し、読者を圧倒していきます。

6.2 密室殺人と猟奇的状況の数々

さらに、バスに乗った“生きていたはずの女性”が、降車後にボストンバッグの中から死体として発見されるという謎。いわば “移動する密室” とでもいうべき状況が提示され、トリック面でも興味をかきたてます。こうした連続殺人の一端が明らかになるにつれ、読者は「一体どこまで謎を盛り込むのか?」と圧倒されます。

引用(黄金の羊毛亭より)

“事件のあまりにめまぐるしい展開……個々の謎にさほど重きが置かれていないという印象を与えるのがもったいなくもあり、また贅沢に感じられる部分でもありますが……魅力的なものといえます。”

このように大量の謎が“盛りだくさん”に提示されるため、作品全体としては本格ミステリらしさとサスペンスのスピード感が同居する独特の印象になっています。

6.3 連続殺人の真相と、シリーズ最大の謀略

捜査を進めるうちに、驚くような組織的・政治的背景が浮上してきます。警視庁の捜査一課や科学捜研、さらに特別被害者部自体にも強烈な圧力がかかり、捜査の打ち切りを命ぜられる事態に。これまでの各巻でも、上層部や外部組織との軋轢はある程度描かれていましたが、ここまで大きな“巨悪”が前面に出てくるのはシリーズ初といえるでしょう。

この結果、本作は謀略小説的な要素が顕著に絡み合うことになります。主人公・志穂自身も、従来の“探偵役”の役割を担う余裕すら失い、自ら“囮”となって巨悪の中心に飛び込む――シリーズの原点回帰でありながら、スケールがはるかに拡大した展開が読みどころです。

6.4 「五感推理」完結編としての特別な意味

シリーズのサブタイトルは、それぞれ人間の五感に紐づけられた異常犯罪を描き出してきました。本作が「味覚」にあたるわけですが、作中ではそれに関連する “ワイン” や “口に運ばれるもの” が複数の場面でキーアイテムとして登場し、“味”を巡るモチーフが巧みに仕掛けられています。

ただし、味覚というテーマ自体がメインに強く前面化しているかと言えば、一部の感想で「五感の趣向が薄い巻もある」「特に本作は謀略要素が強すぎて味覚関連が脇に回りがち」という指摘があります。それでも、最終的に “五感を網羅したうえでのシリーズ完結” としての意義は大きいといえるでしょう。

7. 魅力的かつ苛烈な舞台設定

7.1 新宿駅西口地下通路

シリーズを通して、事件の舞台は都心の雑踏や日常的な場所が多く選ばれてきました。しかし、東京随一のターミナル駅である新宿駅西口地下通路は、圧倒的な人数が行き交う場所。そこに切断死体が放置されていたという事実だけで、読み手に強いインパクトを与えます。さらに、若い女性がワインを携えて人と会おうとしていたという目撃証言や匿名電話が絡み合い、異常に派手なスタートを切っている点が特徴的です。

7.2 バス内での謎の“女性死体”出現

もう一つの重要な場面が、バス車内での密室トリック。現場に居合わせた刑事ですら気づかなかったほどの短時間に、女性が“死体”へと変貌し、しかもその死体のあり方が常軌を逸している――という、シリーズでも屈指の謎めいた場面が繰り広げられます。

バスは外から見れば通行人も多く、完全に封鎖された密室とは言い難いものの、その“密室感”や“乗客が限られている”という状況が古典的ミステリの舞台装置を想起させる部分もあります。

7.3 物語後半における政治的圧力・組織的妨害

連続殺人の背景にある巨大組織や政界の暗躍がちらつき始めると、本来なら捜査を継続すべきはずの警察内部すら動揺をはじめます。捜査一課は上層部からの停止命令に従わざるを得なくなる場面があり、主人公の志穂も孤立状態へと追い込まれます。袴田刑事をはじめ数少ない仲間が彼女を必死にサポートするものの、“正攻法”では太刀打ちできない規模の相手と戦わざるをえない――ここが本作の緊張感を加速させる大きな要素です。

8. 「特別被害者部」の真相と部長・遠藤慎一郎の秘密

シリーズ読者にとって最大の謎の一つとも言えるのが、“なぜ特別被害者部が設立されたか”、そして “遠藤慎一郎という人物は何者なのか” という問題です。過去の巻でも遠藤部長は志穂を陰に陽に支援していましたが、本作では彼の動機や思想の核心に迫る大きな転機が訪れます。

引用(黄金の羊毛亭より)

“シリーズのスタート地点である‘おとり捜査’を試みる志穂……かくして、終盤の物語はまったく予断を許さない怒涛の展開をみせ、何とも凄まじい結末へとなだれ込んでいきます。”

果たして遠藤は“正義の人”なのか“真の黒幕”なのか、それとももっと複雑な何かを抱えているのか――その結論は、ぜひ本編で確認していただきたいところです。

9. 物語のテーマとメッセージ

本シリーズは表面的には「凶悪犯罪vs.おとり捜査官」の図式ですが、根底には女性差別や社会における弱者への抑圧のようなテーマが流れています。それは主人公・北見志穂の“生まれながらの被害者”という立場から端的に象徴されていますが、最終作では “女性問題”を超えて“日本人論” にまで踏み込む大胆な展開が取り入れられており、多くの読者を驚かせました。

引用(オッド・リーダーの読感より)

“生まれながらの被害者とは誰なのか、本当の敵は誰なのか……。政財官全てを敵に回し、北見志穂は日本国民の為に駆ける!”

引用(黄金の羊毛亭より)

“後の『ミステリ・オペラ』にもつながるユニークな日本人論まで飛び出してくるのが興味深いところ……”

こうした問題意識を物語に盛り込むあたりが、作者・山田正紀の作家性を色濃く表しているとも言えます。

10. 過去4作との関連・進化

10.1 被害者学の扱い

シリーズ第一作では、被害者学という聞き慣れない概念が大々的に提示されました。これは“犯人の標的となる理想的な被害者像”をデータから抽出する、犯人を追うのではなく“被害者”に焦点を当てたプロファイリング手法です。本来は非常に画期的な手段として設定されており、作中で「特被部」がその理論を活用しているという位置づけでした。

しかし、実際に各巻を読んでみると、被害者学が活躍するかどうかは作品によって差が大きいという声もあります。今作でもその設定は登場しますが、最終的には政治的・権力闘争のフェーズに物語が雪崩れ込むため、被害者学自体がきちんと成果を上げられているかどうか――という観点はやや薄れている印象があります。

10.2 北見志穂の“被害者”性

志穂はシリーズを通じて常に危険と隣り合わせで、自身も事件に巻き込まれることが多々あります。実際、身体的にも精神的にも大きな傷を負いながら、それでも捜査を続ける姿勢が読者の共感を呼びました。一方で、性暴力描写が多い巻もあり、これは賛否両論を呼んできました。

今作ではシリーズ最終作だけに、志穂がこれまでに積み重ねてきた苦しみと戦いが一つの頂点に達します。彼女は“被害者である自分”をどのように乗り越えていくのか――ここが読みどころの一つです。

10.3 “五感推理”の副題に込められた狙い

- 第1作:触覚

- 第2作:視覚

- 第3作:聴覚

- 第4作:嗅覚

- 第5作:味覚

こう並べると明らかですが、本作で“味覚”を扱っているのは“五感を網羅する”という大きな仕掛けの最終ピースであるためと考えられます。しかし、その味覚要素を持つ犯罪があまりにも惨く、グロテスクな手口と結びついているため、読者によっては不快感を抱く人もいるかもしれません。

もっとも、この点は山田正紀作品の特徴的な作風でもあります。「情報過多な状況での読者誘導」の技術が存分に発揮されたものです。別作品の例を挙げるなら、『神狩り』が古代文字の解読から始まる混沌とした展開が読者を惹きつけたように、“一つのテーマに徹底して踏み込む”姿勢が本作者には通奏低音としてあるのです。

11. 本作の謎解き・トリック面の評価

本作では“入れ替わりのトリック"、“不可能犯罪の舞台設定”、“DNA鑑定の盲点”、“密室殺人”など、ミステリ的な興味をそそる仕掛けがいくつも散りばめられています。ただ、要素過多というほど多くのミステリ的要素があり、連続殺人事件の全貌そのものが何重にも入り組んでいるため、メインのトリックがどれなのか分かりにくいという印象もあるでしょう。

読者によっては「トリックが荒唐無稽に感じる」あるいは「メインの謎が最後まで見えず、政治的背景に飲み込まれてしまった」と捉えるかもしれません。しかし、それこそが“シリーズ完結編での壮大さ”を意図しているとも言えます。作者自身も、細かなトリックの構成よりも巨大な陰謀のダイナミズムを描くことに重きを置いたのではないか、との考察が一部でなされています。

12. シリーズ完結を彩る衝撃のラスト

クライマックスの怒涛の展開は、ある意味で本格ミステリの定石から逸脱し、謀略小説やハードボイルド小説に近いタッチで進んでいきます。警察組織の内部が分断され、権力層が捜査を阻止しにかかるなか、志穂は最後の“おとり捜査”に踏み切る。過去作のように警察内部でのフォローを期待できる状況ではありませんが、それでも彼女は単身で危険地帯に飛び込みます。

遠藤慎一郎の動き:

シリーズを通じてのキーマンであった遠藤部長も、ただの黒幕やただの助っ人という単純な立ち位置ではありません。本作では遠藤の思想や目的が判明し、それが“国全体を揺るがす”ようなものであることに衝撃を受けた読者も多いでしょう。彼の計画を理解して行動をともにするのか、それともあくまで法と秩序を尊重するのか――本作ではそんな究極の選択が突きつけられ、志穂自身が大きな決断を迫られます。

エンディングのインパクト:

ラストシーンで待ち受ける結末は、“生まれながらの被害者”だった志穂が、まるで何か新たな存在へと変容するかのような劇的な描き方がされ、そこには“日本人論”にも言及される壮大な主張が垣間見えます。

加えて、大切な仲間との別離や想像を絶する惨事が重なり、シリーズを締めくくるにふさわしい衝撃度となっています。

13. 参考文章・引用元とそのURL一覧

以下に示すのは、本記事作成にあたり直接参照した文章の主なものです。

※上記の外部サイトURLはあくまで「書籍関連情報を得られる代表的なサイト」として例示しており、本記事内で引用する部分の真偽を検証するための二次的参考としました。そこに掲載されている情報のうち、未確認の事項は含めていません。

終わりに

これまで4作にわたり異常犯罪を追い続けてきたおとり捜査官・北見志穂の物語が、本書『おとり捜査官5』で壮絶な終幕を迎えます。猟奇殺人の連鎖、謎が謎を呼ぶミステリ展開、そして巨悪との対峙という、シリーズ最大のスケールを誇る本作。この壮絶な結末に共に驚愕し、これまでの“被害者”としての志穂が、新たなステージへ疾走する姿に心を震わせてほしいと思います。

本格推理の枠組みと、謀略・アクション・サスペンスが、ここまで大胆に交わる作品はそう多くありません。さらに、連作として追いかけてきた読者であれば、最終的に解き明かされる特別被害者部の真相や遠藤部長の秘めた思惑に、言い知れぬ衝撃を受けること請け合いです。興味を持たれた方は、ぜひシリーズ1作目から通読して、“五感推理” の最終地点まで駆け抜けてみてください。

終わりの終わりに(シーズン2に向けて)

本稿は、ある意味で当たり障りのない紹介記事にとどまったかもしれませんが、少なくとも表向きには作品の概要や魅力を整合的にまとめられたのではないかと思います。

しかし、実際に本作を読んだ際の正直な感想としては、「また、やりやがった!」という思いが湧き上がったのも事実です。これは、かつてSF連作集『神獣聖戦III』の最終話『神獣聖戦13』でシリーズを“ちゃぶ台返し”のごとくひっくり返した件を思い出したから。あのときは作者自身が「当初の構想に興味をなくしたから」と語っていましたが、今度は何が理由だったのだろう、と訝しんでいました。のちに、“作品に対する反応が全くないから”という理由を何度か目にすることがあり、いささか信じられない気持ちになったのも正直なところです。前者の理由(作者本人のモチベーション)ならともかく、後者は少々悲しい理由ではないでしょうか。

とはいえ、『神獣聖戦13』も本作『おとり捜査官5』も、作品そのものは大好きです。シリーズ全体を根本からひっくり返してみせるあの力技には、驚嘆しかありません。決して「残念な作品だ」とは感じませんでした。やはり面白いものは面白いのです。「やられた!」と唸るような快感こそ、エンターテインメントの醍醐味でしょう。

ただし、同じ連作とはいえ、今回のシリーズは長編小説のスタイルをとっています。途中で構想を変えるとなると、いったいどの時点から軌道修正に取りかかったのかが気になるところです。第1作から第4作までは2か月おきに刊行されているのに対し、本作だけ3か月のインターバルがある。おそらく第4作を描き終えた段階で何らかの方針転換があったと考えるのが自然でしょう。それにしても、あれほどの内容を短期間でまとめ上げるのですから驚嘆に値します。

ここまで解説してきたように、本作を「シリーズから外してシーズン2を書く」という動きも、『神獣聖戦』シリーズと同じパターンです。後に「神獣聖戦 Perfect Edition」という弩級の傑作として甦らせたように、今度はどのような形で再始動するのかと、期待が高まります。

また、前作『囮捜査官 北見志穂4 芝公園連続放火』の巻末では「お断り」と称して、同書が「囮捜査官北見志穂 シーズン2」への橋渡し的なものであり、さらに昭和を見返す試みに挑んだ内容だと明記されています。しかも平成をわずか数年で令和に改元させた設定にして再開するとのこと。つまり、今回の5作目を置き換えるだけではなく、“シーズン”と銘打った新シリーズとして、何作か続く長編となるのではと期待しています。どうか再びパワーアップした物語を見せてくれるよう願いつつ、この記事を締めくくることにします。

文庫・再刊情報

| 叢書 | 幻冬舎文庫(サブタイトルを-味覚 -に変更) |

|---|---|

| 出版社 | 幻冬舎 |

| 発行日 | 1999/06/25 |

| 装幀 | 辰巳四郎 |

| 叢書 | 朝日文庫(タイトルを「おとり捜査官」に変更) |

|---|---|

| 出版社 | 朝日新聞出版 |

| 発行日 | 2009/07/30 |

| 装幀 | 多田和博、getty images |

不安と月

不安と月