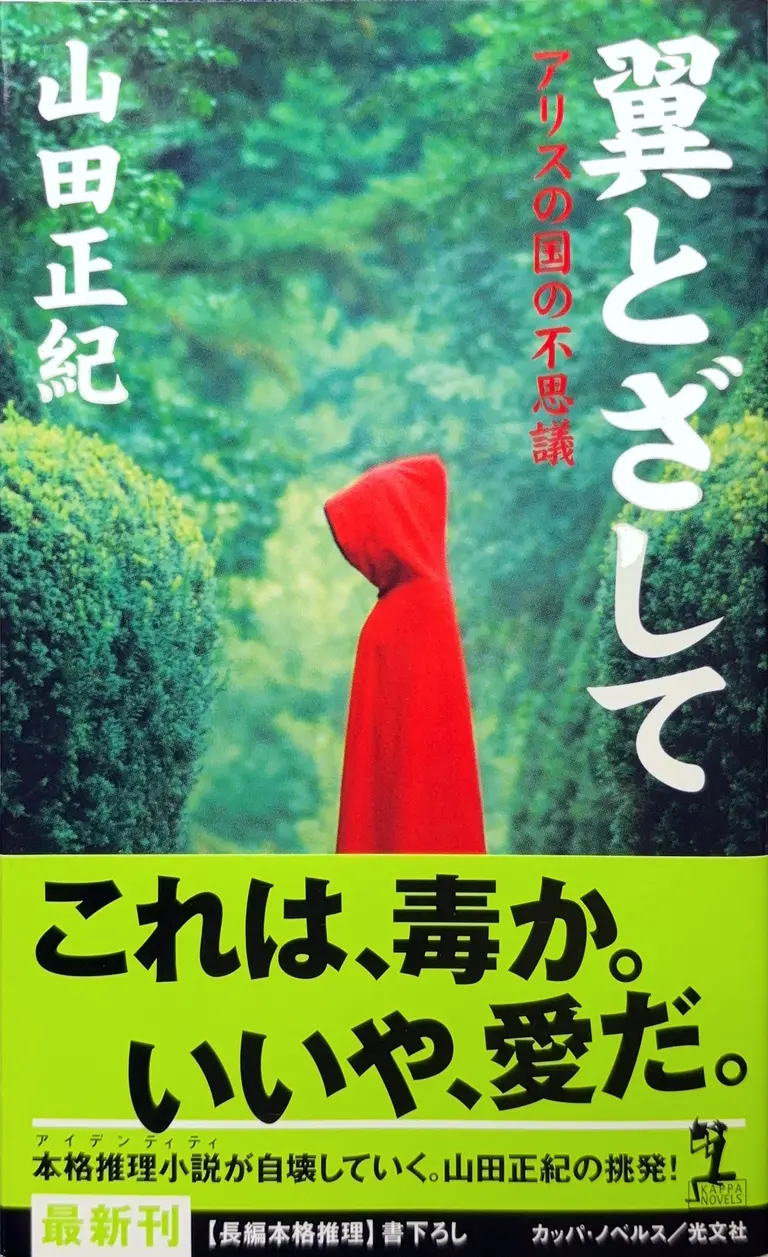

| 叢書 | カッパ・ノベルス |

|---|---|

| 出版社 | 光文社 |

| 発行日 | 2006/05/25 |

| 装幀 | 石川絢士[the GARDEN], Nancy Brown |

内容紹介

孤島に響く絶叫――山田正紀『翼とざして』が描く、自己と世界の揺らぎ

『翼とざして』解説

日本と中国が領有権を主張する南洋の孤島、鳥迷島。1972年の夏、ここに右翼青年グループ「日本青年魁別働隊」の7人が上陸します。彼らの目的は思想的な決行のはずでした。しかし、上陸して間もなく、メンバーの一人が断崖から突き落とされる凄惨な事件が発生します。そして何よりも異常なのは、その犯行を目撃した主人公「わたし」が、犯人が「わたし自身」であったと認識してしまうことでした。

「わたしは、わたしが突き落とすのを見ていた…」。

自己が見た自己の犯行という、理解不能な事態に混乱する主人公。孤島という閉鎖空間の中で、仲間たちは次々と不可解な死を遂げていきます。追い詰められるメンバーたち、そして「わたし」もまた、自身が次の犠牲者になるのではないかという恐怖に苛まれます。果たして、この孤島で起きている惨劇は、外部の犯人によるものなのか? それとも、狂気に陥ったメンバーの仕業なのか? あるいは、「わたし」自身の内面が生み出した幻想なのでしょうか?

幻想的な導入と、その先にあるもの

『翼とざして』が読者に突きつける最大のフックは、なんといってもその衝撃的な導入部分でしょう。主人公である「わたし」自身が、あたかも自己のドッペルゲンガーが犯行に及ぶのを目撃したかのような描写は、強烈なインパクトを与えます。これは単なる奇妙な出来事の羅列ではなく、主人公の精神的な不安定さや、置かれた異常な状況が生み出す「狂気と幻想」が、読者をも巻き込んでいく仕掛けとなっています。

物語は、この幻想的な出来事を軸に展開します。孤島という極限状態、次々と斃れていく仲間、そして自己の内に芽生える猜疑心と恐怖。これらの要素が絡み合い、どこまでが現実でどこからが幻想なのか、読者は主人公と同様に惑わされながらページを捲ることになります。特に、初期の山田正紀作品にしばしば見られるSFや精神病理といった要素が、本作の幻想性を一層深めているとも言えるでしょう。

しかし、本作は単なる幻想譚やパニック小説に留まりません。物語が進むにつれて、散りばめられた謎や伏線が少しずつ繋がり始め、終盤には見事なまでに「本格ミステリ」へと反転していきます。序盤の異常な出来事が、論理的な解決へと収束していく手腕は、山田正紀氏の構成力の確かさを示すものです(参照:ミステリの祭典)。この幻想的な展開から、一気に現実的な解決へと着地する過程は、まさに本作の最大の読みどころと言えるでしょう(参照:読書メーター)。

「アイデンティティの揺らぎ」と時代の空気

本作のもう一つの重要なテーマとして、「アイデンティティの揺らぎ」が挙げられます。後述するように、これは、作者自身がセバスチアン・ジャプリゾの『シンデレラの罠』と『新車の中の女』へのリスペクトを表明し、これらの作品と同様にアイデンティティを主題とした二部作として構想したことからも明らかです(注:2025年現在刊行されていません)。自己の犯行を目撃するという異常な体験は、主人公の自己認識を根底から揺るがし、自分が何者であるか、あるいは何者でなくなってしまったのかという問いを強く意識させます。

また、舞台が1972年という、日本の学生運動や思想的な対立がまだ色濃く残る時代であることも重要です。右翼青年グループという設定は、当時の社会情勢や若者たちの閉塞感、過激な思想へと傾倒していく心理といった背景を色濃く反映しています。孤島という閉鎖空間における極限状況は、彼らの思想や内面を剥き出しにし、それぞれのアイデンティティの不安定さを炙り出していく装置としても機能しています。

評価を分けるポイント

本作は、その独特のスタイルゆえに評価が分かれる側面もあります。一部の読者からは、ミステリーとしての伏線や物理的な証拠提示がやや弱い、サスペンス要素が先行しているといった指摘も見られます(参照:魂魄堂 読了書覚書)。また、導入部の異常性が強い分、解決の論理性に疑問を感じるという意見や、特定のトリックの納得感に言及する声もあります(参照:Grand U-gnol)。

しかし、これらの点は、本作が目指した「サスペンス、スリラーがどこか一点を境にして本格ミステリーに変貌していく」というコンセプトの裏返しとも言えます(参照:ミステリの祭典)。幻想的な雰囲気を重視しつつ、最終的に本格ミステリーとして成立させるという難易度の高い試みは、成功した際には大きな感動をもたらします。特に、終盤に明かされる「動機」は、巧みな演出によって強く印象に残ると評価されています(参照:黄金の羊毛亭)。

結びに

山田正紀氏の『翼とざして』は、孤島という閉鎖空間を舞台に、自己を見失う恐怖と連続殺人を描いた作品です。幻想と現実が曖昧なまま進行する物語は、読者に強い不安感を抱かせますが、終盤で見事に本格ミステリーとして着地する手腕は圧巻です。アイデンティティの揺らぎという深遠なテーマと、1970年代の時代の空気が織りなす独特の世界観は、読み終えた後も長く心に残るでしょう。

純粋なロジック重視の本格ミステリーを期待すると、もしかしたら戸惑いを感じるかもしれません。しかし、特異な設定の中で描かれる人間の精神の変容、そして幻想的な筆致が解体され、合理的な解決に至るプロセスを味わいたい方には、間違いなくおすすめできる傑作です。山田正紀氏の多才な才能の一端に触れるためにも、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。

参考文献

セバスチアン・ジャプリゾの二作品と山田正紀『翼とざして』の比較分析

山田正紀のミステリを読む時に、度々言及されるセバスチアン・ジャプリゾの『シンデレラの罠』と『新車のなかの女』ですが、この辺りでその2作が氏にどういった影響を与えているのかをまとめてみたいと思います。

ネタバレを含んでいる可能性があるので、未読の方はご注意ください。また、読まれてから再度訪問していただければ幸いです。

1a. 『シンデレラの罠』の概要と特徴

フランスの作家セバスチアン・ジャプリゾの長編『シンデレラの罠』(原題: Piège pour Cendrillon, 1962年)は、心理サスペンス色の濃いミステリー小説です。南仏の海辺の別荘で発生した火事により若い女性2人が被災し、1人が死亡、もう1人は重度の火傷と記憶喪失に陥ります (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)。主人公の女性「ミッキー」(ミシェル)は、顔面の再建手術を受けるものの自分が誰なのか思い出せません (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)。彼女は自分が生き残った裕福な友人ミシェル本人なのか、それとも死亡したはずの貧しい友人ドミニカ(愛称「ドー」)が入れ替わって生き延びたのではないかと苦悩し始めます (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)。作中で彼女は過去の手掛かりを辿り、かつての乳母ジャンヌや知人たちと接する中で、徐々に事故の真相と自身の正体を探ろうとします。その過程で明らかになるのは、ジャンヌとドミニカがミシェルを火事に見せかけて殺し、ドミニカがミシェルになりすまして莫大な遺産を相続しようと企んでいたという陰謀でした (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)。しかし物語は一筋縄ではいかず、生存者が本当は入れ替わりを逆手に取ってドミニカを殺したミシェルだった可能性も浮上し、最後まで主人公の正体に決定打が与えられないという独特の曖昧さを残します (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia) (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)。

この作品の大きな特徴は、「記憶喪失の主人公が被害者・目撃者・探偵・殺人者というミステリの基本的な役割を同時に担っている」点です (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)。主人公ミッキーは事件の被害者でありながら、自身の過去を探る探偵役となり、さらには事件の黒幕や加害者である可能性も帯びています。ミステリーの常道である「犯人探し(フーダニット)」ではなく、「主人公は何者なのか(フーイズイット)?」というアイデンティティ探しが物語の軸となっている点で、従来の推理小説のルールを覆す意欲的な作品と評価されています (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia) (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)。物語構成も凝っており、一人称視点の語りを中心に据えつつ章ごとに「私は殺されただろう」「私は殺した」「私は殺すつもりだった」など時制の異なる題が付けられ (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)、主人公の一人称手記と第三者視点の挿話(童話風のプロローグやニュース記事体のエピローグ、他者から主人公への語りの書き起こしなど)が組み合わされて語られます (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)。こうした巧みな視点操作によって、読者は最後まで真相と主人公のアイデンティティに対する不安と疑念を抱え続けることになります。批評家からも「結末に至ってもなお主人公の正体が完全には確定されない」という指摘があるほどで (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)、ミステリでありながらアイデンティティの不確かさというテーマを鮮烈に打ち出した作品と言えるでしょう。

1b. 『新車のなかの女』の概要と特徴

ジャプリゾのもう一つの代表作『新車のなかの女』(原題: La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil, 1966年)も、独創的なサスペンスミステリです。主人公は広告代理店に勤める若い女性ダニー・ロンゴ。ある日、上司夫婦の厚意で大型の新車(フォード・サンダーバード)を預かり、一人でドライブ旅行に出ることになります。しかし南仏へ向かう道中、立ち寄った先々で見知らぬ人々から「昨日も来たわよね」「忘れ物を預かっている」と声をかけられるのです。ダニー本人には初めて訪れる土地のはずなのに、まるで自分の分身が先回りして行動していたかのような奇妙な状況に当惑します。さらに旅の途中で何者かに襲われて手に怪我を負わされたり、乗せた男に車を奪われたりと事件が続発し、挙句の果てに盗まれた車のトランクから見知らぬ男性の死体と拳銃が発見されます。自分に不利な証拠(しかも自分しか知り得ない私物まで含む)が次々と出てくるため、ダニーは「もしかすると自分が多重人格で、自分自身が事件を起こしたのでは?」とさえ疑い怯える心理状態に追い込まれます (以上、 セバスチャン・ジャプリゾの『新車のなかの女』 | 本と映画と食事とあひる - 楽天ブログ)。こうした「自分が自分でなくなる」ことへの恐怖や自己喪失感が物語全体を支配する重要なモチーフとなっています。

物語が進むにつれ、実はこの怪事件の背後にはダニーの上司ミシェルとその妻アニタの計画が潜んでいたことが明らかになります。奔放なアニタが情事の末に愛人を射殺してしまい、その罪をかつて妻を見捨てた過去のあるダニーに着せようと、夫妻が周到に罠を仕掛けていたのです。道中で人々がダニーを「見た」と証言したのも、実は夫妻が彼女になりすまして事前に各地で痕跡をばら撒いていたためでした。最後にはダニー自身の機転で決定的な証拠を掴み、ミシェルは計画を諦めて自首することになり事件は収束します(参考:同上「本と映画と食事とあひる」)(※原作小説では犯人の自白により読者に真相が示され、映画版等では更なるどんでん返しが描かれる場合もあります)。本作は道中の不条理とも思える出来事が実は巧妙に仕組まれていた罠であったという「周到に組み立てられたトリック」の妙と、それに翻弄されるヒロインの主観描写が光ります。ジャプリゾ作品に通底する手法として、本作でも語り手の主観性を徹底して利用する点が挙げられます。物語前半はダニーの一人称視点で進み、読者は彼女の限られた視界からしか情報を得られません (The Lady in the Car with Glasses and a Gun (novel) - Wikipedia)。その後、一部章では第三者視点に切り替えて読者にのみ真相の一端を示し、最後は犯人である上司ミシェル自身が一人称で犯行の全貌を語る――というように、全4部(「淑女」「車」「眼鏡」「銃」)で視点や語り手を変える独特の構成が取られています (The Lady in the Car with Glasses and a Gun (novel) - Wikipedia)。この多視点構成により、読者は常に「今見えている世界が真実なのか?」という不安を抱え、ダニーと同様に謎に翻弄されることになります (The Lady in the Car with Glasses and a Gun (novel) - Wikipedia)。事実、ジャプリゾの作品では登場人物の主観に制限された語りによって読者も主人公と同じタイミングで真実に直面するよう工夫されており、まさに「読者をも騙す叙述トリック」がエレガントに仕掛けられているのです (The Lady in the Car with Glasses and a Gun (novel) - Wikipedia)。その鮮やかなプロットは高く評価され、1966年度のフランス推理小説賞(Prix d'Honneur)やCWAゴールドダガー賞を受賞しています (The Lady in the Car with Glasses and a Gun (novel) - Wikipedia) (The Lady in the Car with Glasses and a Gun (novel) - Wikipedia)。

2. 二作品に共通する要素

上述したジャプリゾの二作品『シンデレラの罠』と『新車のなかの女』には、共通するテーマや物語上のモチーフが多く見られます。主な共通点を整理すると次のとおりです。

- 主人公が直面する「自己の喪失・揺らぎ」:両作品とも主人公の女性が事件に巻き込まれる中で、自分の記憶や人格に対して強い不安を抱きます。『シンデレラの罠』では主人公ミッキーが記憶喪失により「自分は誰なのか?」という根源的問いに苛まれ (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)、自分が被害者であると同時に加害者かもしれないというアイデンティティの動揺を経験します (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)。『新車のなかの女』でもダニーが次々と示される証拠の前に「もしかして自分が犯人なのでは?」と自己を疑うまでに追い詰められます。いずれも “自分が自分でなくなる”恐怖 が作品の根底に流れています。

- 主人公=被害者であり容疑者でもある構図:ジャプリゾは主人公を単なる被害者や探偵役に留めず、事件の鍵を握る当事者に位置付けています。ミッキーは記憶を失った被害者であると同時に事件の真犯人たりうる存在として描かれ(読者視点でも彼女が友人を殺害して成り代わった可能性が最後まで拭えません)、ダニーもまた罠にはめられた被害者でありながら疑惑の目を向けられる容疑者の立場に置かれます。被害者・探偵・容疑者・犯人の境界が曖昧になっている点が両作の特色です (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)。

- 入れ替わりやなりすましといったアイデンティティ詐称:二作品の事件の核心には、人物の入れ替わりやなりすまし工作が存在します。『シンデレラの罠』ではドミニカがミッキーに成り代わろうと企て、逆に誰が生き残ったのか分からなくなる展開となりました。一方『新車のなかの女』でも、犯人側がダニーに成りすまして各所に出没するという周到な偽装工作を行っており、「主人公が二人存在する(本人と影武者)」かのような状況を生み出しています。いずれも他者によって“自分”を乗っ取られるシチュエーションがサスペンスを高める重要なモチーフです。

- 巧妙に仕組まれた“罠”としてのプロット:原題や邦題にも顕著ですが、『シンデレラの罠』『新車のなかの女』はいずれも主人公が陥る巧妙な罠の物語です。親友と乳母による財産目当ての殺人計画しかり、上司夫妻による殺人の濡れ衣工作しかり、どちらも主人公は周囲の信頼していた人物に裏切られており、物語後半でその奸計が明らかになります。読者は主人公の視点に寄り添うことで、一緒に「罠」に嵌められている状態となり、真相が明かされたときに初めて全貌を理解する構成になっています (The Lady in the Car with Glasses and a Gun (novel) - Wikipedia)。この点で二作は共通のサスペンス手法を用いています。

- 多視点・時間操作によるミステリ的構成:ジャプリゾは両作品で一人称と三人称を織り交ぜた独特の構成を採用し、叙述トリック的な効果を上げています。『シンデレラの罠』では時系列を操作した章題や、一人称の語りと第三者視点の挿話の組み合わせによって真相をぼかし (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)、『新車のなかの女』では物語を複数パートに分けて語り手を変えることで徐々にパズルのピースを提示していきます (The Lady in the Car with Glasses and a Gun (novel) - Wikipedia)。どちらも複数の語り手・視点から少しずつ真実を浮かび上がらせる構造であり、読者は最後のピースがはまるまで全貌を掴めないよう巧みにデザインされています。

以上のように、自己同一性の危機や入れ替わりの謎、一人称視点の罠といったモチーフが共通しており、これらが読者に強いサスペンスと意外性を与える源になっています。

3. 『翼とざして』に見るジャプリゾ作品的要素

山田正紀の小説『翼とざして~アリスの国の不思議~』は、一見すると尖閣諸島を思わせる南海の無人島「鳥迷島」を舞台にしたクローズド・サークル(孤島連続殺人)ものの本格ミステリです。7人の青年グループが上陸し、次々にメンバーが殺されて生き残りは1人だけという筋立ては、古典的な設定にも思われます。しかし本作にはジャプリゾ作品からの影響と思われるような仕掛けやモチーフが随所に散りばめられており、単なる島ミステリに留まらない独自の味わいを醸し出しています。以下、具体的な場面やモチーフの比較を通じて、ジャプリゾ的要素がどのように現れているか見ていきましょう。

まず指摘できるのは、アイデンティティ錯綜の趣向です。『翼とざして』では、「6人が死亡し1人だけ生還したはずなのに、死んだはずの人物の遺体が後日東京で発見される」という謎が提示されます。つまり「島で死んだのは一体誰だったのか?」という疑問が浮上し、生存者と思われた人物の正体に疑いが生じる展開です。この構図は、『シンデレラの罠』における「生き残った女性はミシェル本人か、それともドミニカが成り代わったのか?」というアイデンティティの謎と明確にパラレルと言えるでしょう。いずれも事件の被害者と加害者(または真犯人)が入れ替わっている可能性が読者に示唆され、真相解明の鍵として機能しています。実際『翼とざして』でも、最後に明かされる真実は生存者に関する意外な人物入れ替わりトリックであり、これはジャプリゾ流の「シンデレラの罠」的趣向へのオマージュと解釈できます。具体的な比較例を挙げれば、『シンデレラの罠』では火事の後に焼死体となったのが誰か曖昧なまま物語が進みましたが、『翼とざして』でも島で発見された死体の身元が入れ替えられていたために生存者を誤認させるというトリックが用いられています(詳細なネタバレは避けますが、この点に両作の強い共通性が見られます)。

次に、主人公(語り手)が被害者であると同時に犯人の容疑を帯びる構図も共通しています。『翼とざして』では物語が登場人物たちの一人称独白によって語られていきますが、その中で「私」は殺人事件の目撃者でありながら、なんと「犯人の姿形は“私”だった!?」と述懐される印象的な場面があります。自分が見た殺人犯の外見が自分自身と瓜二つだった、というこの不気味な情景は、そのまま 「犯人は私なのだろうか?」という自己への疑念 につながります。これはジャプリゾ作品で述べた主人公の自己喪失や多重人格の恐怖に通じるものです。【シンデレラの罠】のミッキーも「自分はミシェルなのかドミニカなのか?被害者なのか殺人者なのか?」と苦悩しましたが、『翼とざして』でも語り手たちは自分が事件の加害者なのか被害者なのか判然としないまま物語が進行します。読者もまた各独白者の語る内容が真実なのか疑心暗鬼に陥り、語り手=犯人の可能性を常に意識させられる点にジャプリゾ作品的な不安感が投影されています。

さらに、多視点・多声的な物語構成も影響の一つでしょう。『翼とざして』が特徴的なのは、7人の登場人物それぞれの独白(モノローグ)で物語が紡がれるという語りの手法です。各人物の内面語りが順次明かされるスタイルは、ジャプリゾ作品での一人称と三人称を使い分ける構成や、複数人物の視点転換によって真相を隠しつつ提示する技巧と共通しています。特に『新車のなかの女』は物語部分ごとに語り手を変える構成をとっていましたが (The Lady in the Car with Glasses and a Gun (novel) - Wikipedia)、『翼とざして』も各章ごとに異なる人物の一人称という形で多視点を実現しています。これにより読者は登場人物それぞれの主観世界を体験しますが、同時に誰の独白が信用できるのか分からなくなる効果があります。ジャプリゾが得意とした読者を欺く語りのエッセンスを、山田正紀はこの独白形式で大胆に取り入れていると言えるでしょう。特に終盤、真相に迫る独白パートでは、犯人自身による告白が描かれていますが、これはちょうど『新車のなかの女』において最後のパート「銃」が犯人ミシェルの一人称告白だった構成と響き合っています (The Lady in the Car with Glasses and a Gun (novel) - Wikipedia)。犯人自らの口で動機と手口が語られる場面は非常にドラマチックであり、ジャプリゾ流のクライマックス演出を彷彿とさせます。

そのほかにも、作中で非現実的とも思える幻影やイメージを提示しつつ最後は論理的な解決に落とし込む点など、ジャプリゾ作品との共通点は多岐にわたります。『翼とざして』の副題「アリスの国の不思議」はルイス・キャロルの不条理な幻想世界(『不思議の国のアリス』)を想起させますが、その幻想めいた出来事の数々(孤島で登場人物たちが見る幻影や奇妙な出来事)は、最終的には犯人のトリックや人物の心理に裏打ちされた現実的な真相へと収斂していきます。こうした幻想と現実の二重構造もまた、表面的には不思議な出来事が起こるように見せておきながら、種明かしで合理的説明を与えるという意味でジャプリゾ作品的な手法と言えるでしょう(例えば『新車のなかの女』でも、ダニーにとって不条理だった出来事の種明かしはすべて人的なトリックでした)。山田正紀はこうした先行作品のエッセンスを巧みに消化し、本作において読者を惑わせるミステリアスな雰囲気と論理的な謎解きの両立を実現しています。

4. 『翼とざして』のオリジナリティ

以上のように『翼とざして』にはジャプリゾの『シンデレラの罠』『新車のなかの女』から連想される要素が多く取り入れられていますが、それでも本作は単なる模倣に留まらない高いオリジナリティを備えています。まず注目すべきは、その物語の背景とテーマ性です。ジャプリゾの二作品が主に個人的な愛憎劇や犯罪計画を軸にしていたのに対し、『翼とざして』では日本と中国が領有権を争う孤島という社会性を帯びた舞台設定を採用し、登場人物も「右翼青年たち」という政治的色彩をもつ集団です。この舞台設定によって、物語には単なるクローズド・サークルの謎解き以上に現代社会への風刺やテーマ性が付与されています。愛憎入り乱れた犯罪劇の範疇に収まらず、国家やイデオロギーをも背景に感じさせるスケールが本作にはあり、これはジャプリゾにはない山田正紀独自の視点と言えるでしょう。

また、本格ミステリとしてのトリックと幻想的描写の融合も山田正紀ならではの特色です。作者は元々SF・幻想文学の大家ですから、本作でも不思議な現象や幻視、寓話的モチーフ(「アリス」の要素など)を大胆に取り入れています。しかし最終的にはその幻想をきちんと現実の論理で着地させており、「幻想を本格ミステリとして着地させる手腕」は卓抜であると評価されています(※ある評論ではその巧みさと美しさが特筆され、犯人自身の口から語られる動機の場面にそれが端的に表れていると賞賛されています)。このように幻想的な語り口と論理的整合性の両立は山田正紀のオリジナリティであり、本作を唯一無二の作品たらしめている点です。実際、公式な内容紹介でも「幻想的に綴られる傑作本格推理」と銘打たれており、ミステリでありながら幻想文学的な美しさを併せ持つ作品であることが示唆されています ()。

さらに、物語構成面でも独自の工夫があります。ジャプリゾ作品が散発的に視点を切り替えるのに対し、『翼とざして』では全編が独白体で進むため読者は常に登場人物の内面に直に触れることになります。中でも終盤で明かされる真犯人の独白は、単なるトリック暴露に留まらず、犯人の心理的動機や狂気が詩的な言葉で語られる点で非常に独創的です。犯行の動機が物語のテーマと深く結びついており、単なる謎解きの解答を超えて読後に余韻を残す仕掛けになっているのも、本作の芸術性と言えるでしょう。読者レビューの中には「構成に無駄がなく全体として綺麗に閉じている」と本作の完成度を評価する声もあり (翼とざして~アリスの国の不思議~ / 山田正紀 <電子版> - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア)、緻密さと幻想性が調和した構築美は山田正紀ならではのものです。

総じて、『翼とざして』はセバスチアン・ジャプリゾの名作群からインスピレーションを得つつも、舞台設定や語り口、テーマの深化によって独自の世界観と物語体験を作り上げています。ジャプリゾ作品的な魅力(アイデンティティの謎や叙述トリックによるサスペンス)を備えながら、それを日本的文脈と山田正紀固有の作家性の中で再構成した点に、本作のオリジナリティが光っていると言えるでしょう。ジャプリゾを読んだことのある人であれば思わずニヤリとする要素がありつつ、結末を迎えたときにはやはり『翼とざして』ならではの読後感と感嘆を味わうことができる──その意味で、本作はオマージュと独創性が高い次元で融合したミステリだと結論付けられます。

これはもう、「日本文学らしいジャプリゾ変奏曲」 って呼びたくなるレベルですよね。🎻

✍️さいごに

ここまで踏み込むと、『翼とざして』が「なぜ、ただの本格ミステリとは違う感触を残すのか」きっと実感してもらえたんじゃないかなと思います!

参考文献・情報ソース:

- セバスチアン・ジャプリゾ『シンデレラの罠』 (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia) (Trap for Cinderella (novel) - Wikipedia)(東京創元社 他)

- セバスチアン・ジャプリゾ『新車のなかの女』 (The Lady in the Car with Glasses and a Gun (novel) - Wikipedia) ( target="_blank"セバスチャン・ジャプリゾの『新車のなかの女』 | 本と映画と食事とあひる - 楽天ブログ)(東京創元社 他)

- 山田正紀『翼とざして~アリスの国の不思議~』内容紹介 (山田正紀『翼とざして~アリスの国の不思議~』内容紹介)(光文社/紀伊國屋書店ウェブストア)

- 評論・レビュー類: (The Lady in the Car with Glasses and a Gun (novel) - Wikipedia) (翼とざして~アリスの国の不思議~ / 山田正紀 <電子版> - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア) 等

不安と月

不安と月