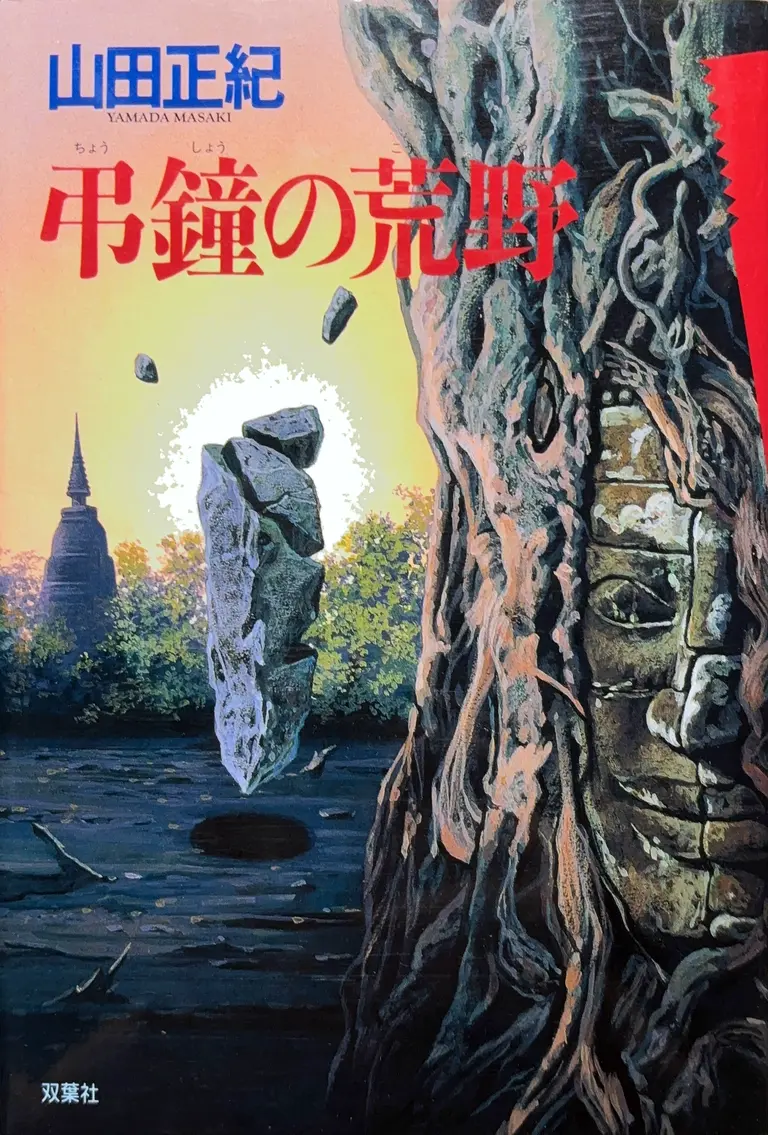

| 叢書 | 初版 |

|---|---|

| 出版社 | 双葉社 |

| 発行日 | 1991/06/25 |

| 装幀 | 野中昇、岸顕樹郎 |

内容紹介

はじめに

山田正紀の『弔鐘の荒野』は、ミステリー、ホラー、SFの要素が融合した異色の長編小説です。物語は環境破壊や死後の世界といったテーマを軸に展開し、最後には読者の予想を大きく覆す驚愕の真相が待ち受けています。

本記事では、『弔鐘の荒野』のストーリーやテーマ、ジャンルを超えた作風の魅力を深く掘り下げていきます。

あらすじ(ネタバレなし)

物語は、主人公であるCFディレクター・澤木が、大手広告代理店の実力者・松本の別荘に呼び出されるところから始まります。そこで、澤木は謎の若い女性と遭遇。彼女が去った後、松本の別荘でガス爆発が発生し、松本は謎の死を遂げます。

松本の死後、彼が紹介した企業・沖島グループのCF制作を依頼された澤木は、タイのODA開発事業に関わることになります。しかし、その過程で「死んだはずの人間」から企画案が送られてくるなど、次第に現実離れした事件が発生。果たして、この奇怪な出来事の真相とは……?

『弔鐘の荒野』のテーマと作風の特徴

ミステリーとしての側面

本作は序盤、純粋なミステリーとして展開されます。松本の死の真相、謎の女性の正体、そして澤木を取り巻く不可解な出来事の数々が、読者の推理を刺激します。しかし、これが単なる「殺人ミステリー」ではないことが次第に明らかになります。

ホラー的要素の強調

物語が進むにつれ、死んだはずの人物が登場したり、澤木の周囲で説明のつかない怪奇現象が頻発します。この展開は、読者に「超自然的な何か」が関与しているのではないかと思わせるのに十分な効果を発揮します。

SFとしての衝撃の結末

最も特徴的なのは、物語がSFへとシフトしていく点です。最後に明かされる真相は、単なるミステリーやホラーの枠を超えたものであり、科学的・哲学的な視点をも内包しています。

結末の衝撃と読後の印象(ネタバレあり)

※ここからは物語の核心に触れます。未読の方はご注意ください。

物語の終盤、澤木はタイの密林で驚くべき光景を目の当たりにします。それは、「死者が蘇る技術」がすでに確立されているという事実でした。人間の意識や記憶を特定の方法で保存・転送することで、「死後も活動できる状態」にする技術が存在していたのです。

この技術を利用し、密かに運用されていたプロジェクトの一環として、「死んだはずの人々」が活動を続けていたことが判明します。松本もまた、その技術によって復活を果たし、沖島グループの事業に関与していたのです。

この結末は、単なるホラーやミステリーの枠を超え、「死とは何か」「人間の存在とは何か」といった根源的な問いを読者に投げかけます。

『弔鐘の荒野』の評価と総評

ミステリー・ホラー・SFの融合

本作の最大の魅力は、異なるジャンルがシームレスに融合している点にあります。序盤は純粋なミステリー、途中からホラー的展開へと移行し、最終的にはSF的な視点で物語が完結します。この構成は山田正紀ならではのものであり、独特の読後感を生み出します。

文章のテンポと没入感

山田正紀の筆致は、淡々としたトーンながらも緻密な描写に優れ、読者を物語の中に引き込みます。特に、終盤の展開は圧倒的なスピード感を持っており、ページをめくる手が止まらなくなります。

読後の余韻と考察の余地

物語のラストで明かされる「死者の復活技術」は、読者にさまざまな思索を促します。この技術が現実になった場合、倫理的・哲学的な問題はどうなるのか? 物語が終わった後も、読者の中でテーマが生き続ける作品となっています。

まとめ

『弔鐘の荒野』は、ミステリー・ホラー・SFのジャンルを超えた異色作です。死後の世界、環境破壊、人間の存在意義といったテーマを、圧倒的な筆力で描き切った山田正紀の代表作の一つと言えるでしょう。

特に、ジャンルの垣根を越えた作風や、予想を裏切る展開が好きな読者には強くおすすめしたい一冊です。

不安と月

不安と月 ![螺旋[スパイラル]](https://phantomoon.com/wp-content/uploads/2025/03/spiral-1-1024x1691.webp)