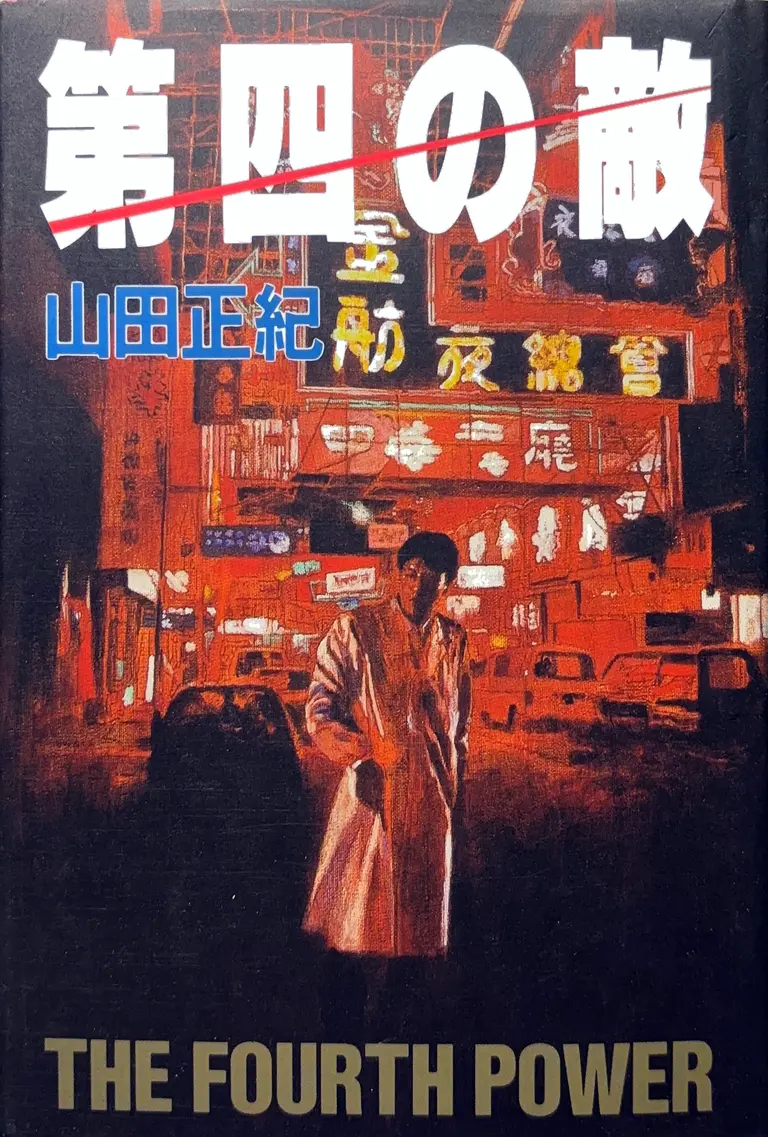

| 叢書 | 初版 |

|---|---|

| 出版社 | 双葉社 |

| 発行日 | 1989/06/25 |

| 装幀 | 坂本富志雄、岸顯樹郎 |

内容紹介

序章:作品概要

『第四の敵』は、ヒトラーやカフカといった20世紀前半を象徴する存在を題材にしつつ、現代の日本が舞台となっている点が大きな特徴です。山田正紀は既に『化石の城』(カフカが題材)や『宿命の女』(ヒトラーが題材)などで、これらの歴史的にも文学的にも大きな影響を与えてきた存在を取り上げており、本作ではそれらの要素を再び組み合わせることで、新たな謀略小説としてスケールの大きな物語を生み出しています。

ストーリーの中心となるのは、業界紙〈流通新報〉の記者・佐伯健二という人物です。ひょんなことから旧友の石黒に助けられ命拾いをし、その経緯をきっかけにヒューマン・ドキュメント制作の仕事をすることになります。そこで追うことになるのが、カフカの未発表長編『処刑工場』 の存在。この未発表原稿を所有しているらしい老人の元へ会いに行くため、佐伯は香港へ飛ぶのですが、その道中、次々と死体に遭遇し、物語は一気に不穏な様相を帯びていくのです。

やがて、『処刑工場』に隠されている恐るべき秘密が徐々に明らかとなり、物語は「ヒトラーがなぜカフカに注目したのか」「現代日本に現れる“第四の敵”とは何なのか」という謎へと読者を引きずり込んでいきます。

第一章:山田正紀とカフカ、そしてヒトラー

山田正紀という作家の大きな特徴として、歴史上の人物や文学的モチーフを大胆に取り込むという手法が挙げられます。たとえば、

そして本作『第四の敵』では、これら二つの題材が組み合わさったかのように見えます。

カフカが遺したとされる未発表長編に秘められた謎は何なのか。そこにヒトラーはどのような形で関わり、そして現代日本で姿を見せる“第四の敵”とは何者なのか——。こうした問いが物語全体にサスペンスを与え、読者の好奇心をかき立てる大きな要因となっています。しかし山田正紀は、あえてすぐにはネタを明かさず、謎を小出しに提示することで物語全体にサスペンスをみなぎらせていきます。その結果、読者は登場人物たちと同じように次々と巻き起こる事件の真相を探る探偵役を担い、やがてひとつひとつの謎が繋がっていくカタルシスを得られます。

第二章:ストーリー構造と謀略の規模

本作は、次のような構造で物語が進んでいきます。

- 導入:業界紙〈流通新報〉の記者・佐伯健二が旧友・石黒に助けられる出来事を通して、ヒューマン・ドキュメント制作に関わる契機が描かれる。

- 発端:カフカの未発表原稿『処刑工場』というキーワードが登場し、香港へ渡航。そこで次々と起こる事件や死体の出現が、物語を急激に不穏な方向へ引き込む。

- 展開:やがて『処刑工場』に隠された秘密とヒトラーの関係、さらに現代日本に暗躍する勢力の影が見え隠れし始める。

- クライマックス:謎が収斂するにつれて、「第四の敵」が指し示す存在、あるいは概念が徐々にあらわになり、国家規模の陰謀と個人の戦いが交錯していく。

- 結末:佐伯や〈流通新報〉の仲間たちが、この大きな謀略にいかに立ち向かうかが焦点となり、物語は結末へと向かう。

山田正紀作品に一貫して見られるのは、「人間の小さな行動が、やがて大きなうねりの一部となる」 という視点です。本作でも、業界紙という大手マスコミではないローカルな存在感が描かれており、いわば“社会の主流”からは外れた登場人物たちが、国家や歴史レベルの謀略と対峙する構図が生まれます。ここにこそ山田作品の醍醐味があるのです。

第三章:人物造形と物語の深み

佐伯健二

主人公の佐伯は、突拍子もない運命に巻き込まれてしまうタイプの人物として描かれます。彼の視点を通して、読者は次々と奇怪な事件や人物に出会い、翻弄されながらも真実を求めて突き進むことになるのです。ジャーナリストとしての資質よりも、むしろ人としての純粋な好奇心や、死体を目の当たりにしたときの動揺、そして時折見せる勇気などが魅力的に表現されています。

石黒

佐伯の旧友にして、彼を物語の核心に誘うきっかけを与える存在です。佐伯を助ける行動や、カフカの未発表原稿を追う案件に誘う姿勢には、どこか影のある雰囲気が漂います。石黒の背後には何があるのか、読者は自然とその正体や意図を推し量ろうとすることでしょう。

〈流通新報〉のメンバー

主人公を取り巻く記者仲間たちは決して大物ではなく、華やかな一流紙のエリートでもありません。しかし、逆にそこが読者との親近感を生む要素となっています。“大きな組織”に属さない人間たちが、巨悪や歴史的陰謀に挑む構図は、多くの読者の胸を打つものがあるはずです。

第四章:歴史的モチーフの活用と時代背景

本作の鍵となるのは、文豪フランツ・カフカと独裁者アドルフ・ヒトラーという強烈な対比です。実在した二人ですが、作中ではヒトラーがカフカの『処刑工場』に傾倒した可能性を示唆し、そこに驚くような陰謀論を絡めています。ただし、本作はあくまでフィクションであり、歴史的事実としてそれらが証明されているわけではありません。このように、山田正紀は実在の歴史的要素や人物を大胆に借用し、虚構の世界に“リアリティ”を与える巧みな手法を駆使しているのです。

しかしながら、物語の発表当時(1980年代)と現代とでは、社会情勢や読者の感覚も変化しています。当時の東西冷戦構造なども背景にあるため、当時の読者が感じたインパクトと現代の読者が受け取る印象とでは差異があるでしょう。それでもなお、カフカやヒトラーといった巨大な存在が喚起するイメージの強烈さは、時代を超えて人々の好奇心を刺激し続けます。

第五章:“第四の敵”とは何か

本作のタイトルにもなっている“第四の敵”という言葉は、一体何を指しているのでしょうか。作品を通して明かされていく真相に深く関わるため、詳細なネタバレは避けますが、その正体は単純な「人物」や「国家」ではありません。歴史的にも社会的にも複雑に絡み合った、“敵”としか呼べない存在や概念を示唆しており、それが「謀略小説」のスリルと厚みを増幅させているのです。

山田正紀の作品に通底しているテーマとして、「巨大な力に翻弄される個人は、どう生き延び、どう抗うのか」 という問いがあります。本作でも同様に、社会の片隅の人間が、歴史や権力といった大きな存在に立ち向かうドラマが描かれています。“第四の敵”という抽象的なキーワードがあることで、単純な勧善懲悪の枠を超え、読後に多義的な解釈を生むのも魅力でしょう。

第六章:物語のスケールと読みやすさの両立

『第四の敵』は、歴史と文学、現代社会が交錯することでスケール感が非常に大きくなっています。その一方で、主人公が記者という比較的一般に近い視点を持っているため、読者としてもついていきやすいというバランスが保たれています。

- 歴史や文献、政治的背景が満載の作品は、しばしば難解な印象を与えがち

- しかし本作は、佐伯が驚き、戸惑い、興奮しながら調査していく過程にシンクロするように、読者も情報を獲得していく

この構造によって、ヘヴィなテーマでありながらも読み進めやすく、かつ奥深さがしっかりと担保されているのです。

第七章:当時と現代の差異、そして再評価

前述の通り、本作は1980年代の時代背景が少なからず影響を与えています。作品内に描かれる国際情勢や社会のムードは当時の読者にとっては強いリアリティを伴ったはずですが、現代では状況が変化している面も多いでしょう。インターネットの普及や国際関係の変化によって、本作で描かれるジャーナリズムの在り方や、世界的な陰謀の立ち現れ方も印象が異なるかもしれません。

それでもなお、『第四の敵』が持つ“エンターテインメント性”や“謎解きの面白さ”、そして“時代に振り回される個人”という普遍的テーマは色あせません。だからこそ、山田正紀ファンやミステリ・SF・冒険小説好きの読者はもちろん、歴史や文学に少しでも興味のある方なら、今読んでも十分に楽しめる要素が満載なのです。

第八章:類似作品との比較

山田正紀自身の他作品との比較をするなら、前述した『化石の城』(カフカを扱った作品)や『宿命の女』(ヒトラーを扱った作品)が直接的な類似点を持っています。これらを既に読んでいる方なら、『第四の敵』がこれらの要素を再度取り込み、より壮大な形で再構築している点に気付くでしょう。

また、主人公が一介の社会人でありながら巨大な陰謀に巻き込まれる構図は、山田正紀の初期傑作の一つである『氷河民族(流氷民族)』などにも通じるものがあります。そうした軸を通してみると、『第四の敵』は山田正紀の“集大成的一作” とも言えるかもしれません。

第九章:読後の感想と評価

本作を読後に感じる印象は、「密度の高さと疾走感」 という両立した要素にあるでしょう。歴史の闇や文豪カフカの影響、現代社会のジャーナリズムと陰謀論が混ざり合った結果、1本の太いストーリーが完成している一方で、登場人物たちの細かなやり取りや心情描写も丁寧に描かれています。

一方で、当時の社会情勢を強く反映しているため、現代の視点ではピンとこない部分があるのも事実です。しかし、それを「時代遅れ」と捉えるのではなく、「歴史小説を読むように当時の空気を感じ取る手段」として読むと、新たな発見があるかもしれません。

いずれにせよ、謀略小説としての完成度やサスペンスの盛り上げ方は抜群で、初期の山田正紀作品を愛する読者にとってはたまらない刺激を味わえるでしょう。まだ読んでいない方にも、カフカやヒトラーといった名前に興味をそそられるなら、ぜひ一読をおすすめします。

第十章:まとめ

- カフカの未発表長編『処刑工場』とヒトラーが潜在的に示唆する闇がキーとなる。

- 主人公・佐伯は、業界紙〈流通新報〉という小さな世界から、巨大な歴史の謎と陰謀に立ち向かうという構図で物語を進める。

- タイトルにある“第四の敵” は、物語後半のクライマックスで明かされる重要な概念や存在を象徴している。

- 発表当時の社会背景も重要だが、今読んでも十分に楽しめるエンターテインメント性がある。

- 山田正紀の過去作を読むと、より深く理解できる要素も多く、ファンにとっては再評価に値する作品と言える。

結局のところ、『第四の敵』は 「歴史の闇を巧みに編み込みながら、平凡な人間が驚きと恐怖、そして最後にはある種の達成感を得るまでの物語」 であり、読者としてはそのスリルを存分に味わうことができます。もし本作に興味を持たれたなら、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

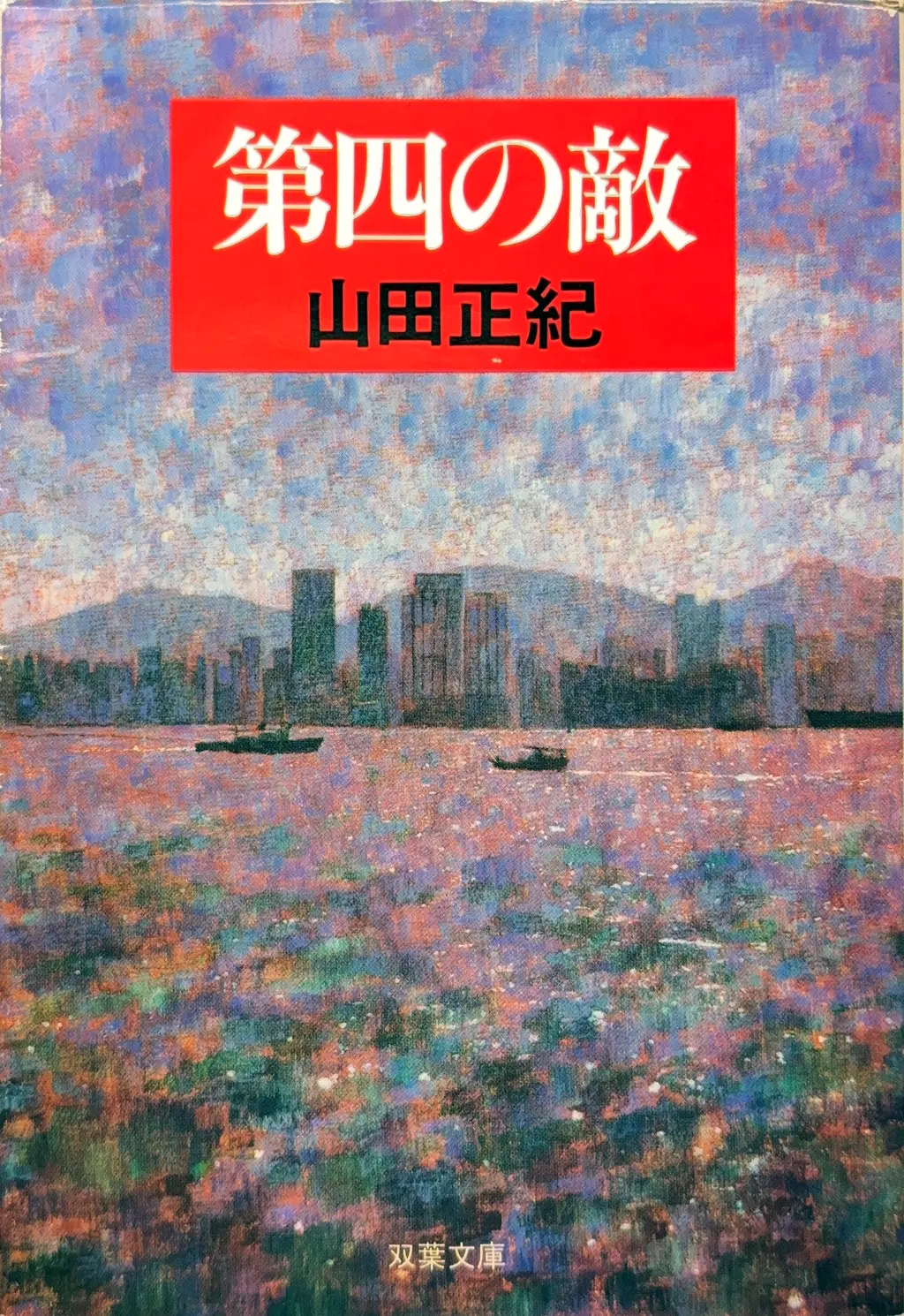

文庫・再刊情報

| 叢書 | 双葉文庫 |

|---|---|

| 出版社 | 双葉社 |

| 発行日 | 1992/03/15 |

| 装幀 | 坂本富志雄、鈴木邦治 |

不安と月

不安と月