| 叢書 | KAPPA NOVELS |

|---|---|

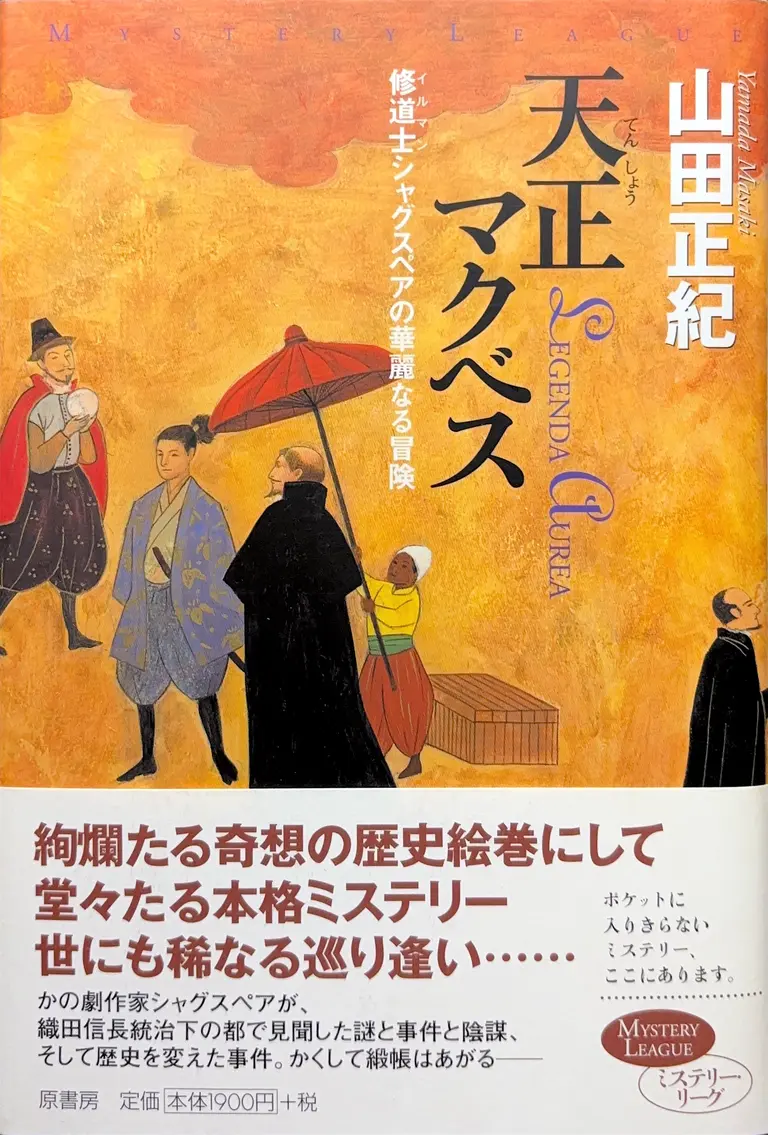

| 出版社 | 原書房 |

| 発行日 | 2003/09/18 |

| 装幀 | スタジオ・ギブ(川島進) |

内容紹介

📜『天正マクベス』を読み解く

山田正紀の『天正マクベス』は、戦国時代の日本に若き日のシェイクスピアが訪れていたという大胆な仮想をもとに展開する、歴史伝奇ミステリの異色作です。2003年に原書房ミステリー・リーグから刊行された本作は、実在と虚構、記録と劇世界、史実と幻想が緻密に交錯する構成により、読者を深い物語体験へと誘います。本稿では、本作の物語構成、登場人物、歴史的背景、そして文学的意義を多角的に分析し、その魅力を解き明かしていきます。

🏯 物語の概要

物語の舞台は天正年間、すなわち織田信長の政権が頂点を迎えようとしていた時代です。主人公は信長の甥・織田信耀(おだ・のぶてる)。彼は信長の命により、イギリスから来日した修道士シャグスペア(Shagspear)や猿楽師の猿阿弥(さるあみ)らとともに琵琶湖を渡航中、突如として発生した颱風に巻き込まれ、無名の小島へ漂着します。

その島で彼らを待ち受けていたのは、自らを信長の弟と名乗る謎の老人。彼は衆人環視の中で奇跡のように姿を消し、その直後から不可解な事件が連続して発生します。やがて信耀一行は安土へ戻り、政情不安のただ中で密室殺人、失踪事件、そして婚礼前夜の混乱など、数々の謎に直面していきます。

やがてこれらの事件の背後には、織田政権の暗部と、明智光秀を中心とした反逆の動きが浮かび上がってきます。物語は、信耀たちの推理と行動を通じて、天下を震撼させた「本能寺の変」へと収束していきます。

『天正マクベス』は、単なる歴史改変小説でも、時代劇ミステリでもありません。登場人物たちの内面描写と絡めながら、謎の積み重ねによって構成されたこの物語は、読者に「この歴史の裏側には、知られざる別の真実があるのではないか」という想像力を喚起させる、緻密に計算された作品です。

🎭 作品構造と演出

本作は三幕構成であり、それぞれの章がシェイクスピア劇の名を冠しています。「颱風(テンペスト)」「夏の夜の夢」「マクベス」と続くこの構成は、単なる引用ではなく、各幕ごとに対応する劇の主題や舞台装置が巧みに組み込まれています。

たとえば、第一幕「颱風」では嵐に翻弄された信耀らが孤島に漂着し、魔法のような現象に遭遇します。これは『テンペスト』に登場するプロスペローとその魔術を思わせる展開です。第二幕「夏の夜の夢」では婚礼前夜の混乱や奇怪な人物の登場、密室トリックが絡む事件が描かれ、幻想と現実が交錯する演出がなされています。そして第三幕「マクベス」では、信長の狂気と支配、光秀の謀反が頂点に達し、まさに悲劇的クライマックスを迎えます。

章と章の間には「幕間」という演劇用語を用いたインタールードが挿入され、全体を舞台劇として提示する意識が徹底されています。また、作品全体が「英国大英図書館に秘蔵されていた偽書『れげんだ・おうれあ』の翻訳である」という額縁構造により語られており、架空の記録を現代人が読むという視点が物語にメタ的な深みを与えています。これにより、読者は舞台の観客であると同時に“資料を読む研究者”でもあるという立場に置かれ、演劇性と物語性の両方を味わうことができるのです。

👥 登場人物と演技性

登場人物たちは、まるで舞台上の役者のように、緻密に設計されたキャラクター性と動機をもって物語を動かします。主人公の織田信耀は理知的かつ感情豊かな人物で、推理を重ねながらも人としての弱さを見せる人間味あふれる存在です。

彼を支えるのが、英国から来た若き修道士シャグスペアと、猿楽師の猿阿弥というコンビです。シャグスペアは片言の日本語を操るひょうきんな存在でありながら、どこか憎めない魅力を放っています。一方で猿阿弥は、ユーモアと皮肉を交えながら場を引き締める重要なバランサーです。この二人のやりとりは、時に推理劇、時に狂言のような軽妙さをもち、信耀との三人芝居として物語にリズムと躍動感を与えます。

また、信長や光秀といった歴史上の人物も、単なる背景ではなく主役たちに大きな影響を与える力として描かれます。信長の存在は圧倒的であり、作中では登場人物たちの心理に影を落とす象徴的な存在となっています。光秀は謀反人ではなく、己の理想と現実の狭間で苦悩する一人の人間として描かれており、単なる歴史の記号以上の深みを与えられています。

📜 歴史と幻想の交錯

『天正マクベス』の最大の特色は、実際の戦国時代の史実と、幻想的な要素が有機的に融合している点にあります。歴史的背景の描写は綿密であり、戦国末期の政治的緊張感や社会構造の混乱がリアリティをもって描かれています。特に本能寺の変という実在の事件を軸に据え、その裏に秘められた“もう一つの真実”を提示する展開は、歴史小説としても伝奇小説としても一級の完成度を誇ります。

そこに加わるのが、不可解な魔法や超常的現象、密室殺人や謎の消失といったミステリ的要素です。これらは単なるファンタジーの装飾ではなく、当時の人々の価値観や宗教観、迷信と合理のあいだで揺れる時代性を象徴する要素として機能しています。魔法のような出来事も、歴史の混沌の中では“現実として信じられた”ことがあった、という視点で描かれることで、虚構と史実の境界が巧みにぼかされています。

特に本作のクライマックスとなる本能寺の変の描写では、明智光秀の動機にフィクションとしての説得力が与えられており、歴史的想像力と文学的創作が見事に融合しています。読者は、史実の中に隠された“もしも”の可能性に心を揺さぶられることでしょう。

🖋️ 文学的系譜と影響

『天正マクベス』は、山田正紀の作家人生における時代伝奇ジャンルへの再挑戦であり、その文学的背景にも注目すべき点があります。明智光秀と『マクベス』の類似性については、先行して松本清張が指摘しており、清張の随筆「天正十年のマクベス」では、光秀の心理劇をマクベスになぞらえる視点が提示されました。

しかし山田はさらに踏み込み、シェイクスピア本人を「シャグスペア」として物語に登場させ、その若き日の体験が後の戯曲群の源泉であったと仮構します。この大胆な設定により、物語は史実のパロディに留まらず、創作と伝承、記録と演劇のあわいを縫う“文化接触”のドラマとして立ち上がってきます。

また、作中に挿入された「れげんだ・おうれあ」という架空の文書は、いわゆる偽書の形式をとっており、柳広司や荒俣宏といった伝奇作家たちが好んで用いる“失われた記録”を再構成する手法と共鳴しています。さらに三幕構成や幕間の挿入、舞台的演出の多用は、演劇と文学の交差点を意識した構成といえるでしょう。

このように本作は、偽書ロマン、歴史ミステリ、演劇的メタフィクションといった要素を融合させた、ジャンル越境的な作品として読むことができます。まさに山田正紀ならではの技巧と視座が発揮された、野心的かつユーモラスな異色作です。

📚 追補1:『天正マクベス』と本能寺の変の動機描写

『天正マクベス』は、本能寺の変を単なる歴史的事件としてではなく、倫理的葛藤と理想主義の衝突として描いています。明智光秀は、信長の暴政に対して強い疑問を抱き、自らの理念に基づいた反逆を試みる人物として描かれます。この描写は、「怨恨説」と「理想主義的野望説」を融合させたようなものであり、歴史的資料と一致する要素も多く見られます。

◯ 史料との比較

- 『明智軍記』などの古記録では、光秀が信長から侮辱を受けたことが動機として語られる(怨恨説)

- 近年注目される説には「専横に対する倫理的反発」(例:渡邊大門『明智光秀と本能寺の変』)があり、本作の描写とも符合

◯ 本作での表現の特徴

- 信長の専横と暴虐に光秀が知性で対抗しようとする葛藤

- 戦国期の社会倫理と武将としての責任の衝突

- 単なる謀反人ではなく、選択に苦しむ知識人像としての描写

氏の過去作、たとえば『闇の太守』シリーズでも、歴史上の事件に対して大胆な解釈と演出を加えながらも、その背景には常に「人間の内面の必然」があります。本作でもそれは踏襲されており、光秀は劇的な運命の駒というより、「考える人間」として描かれています。

📚 追補2:シェイクスピアの正体に関する学説と本作の応用

シェイクスピアの著作をめぐる「別人説」は長く論争の的でした。代表的な説には以下のようなものがあります:

| 説 | 主張内容 |

|---|---|

| 正統派説 | ウィリアム・シェイクスピア本人(ストラトフォード出身の俳優)が全作品の著者 |

| オックスフォード伯説 | エドワード・ド・ヴィア伯爵がペンネームで執筆 |

| フランシス・ベーコン説 | 哲学者ベーコンが暗号で著作を遺したとする説 |

| クリストファー・マーロウ説 | マーロウが死を偽装して著作活動を続けたとする説 |

『天正マクベス』はこうした異説を直接採用してはいませんが、「空白の7年間(1585〜1592)」に焦点を当て、シャグスペア(シェイクスピア)を日本へ渡航させるという大胆な解釈を用いています。

本作のフィクションでは:

- シャグスペアが修道士として来日

- 日本での体験が『テンペスト』『夏の夜の夢』『マクベス』の原体験となった

これはシェイクスピアの正体論ではなく、「空白期間の可能性」に基づく創作的想像の産物であり、別人説的発想の応用例とみなすことができます。

📚 追補3:「偽書」設定とは何か、その意義

『天正マクベス』は、「英国大英図書館に所蔵されていたという架空の古文書『れげんだ・おうれあ(Legenda Aurea)』」を元に構成されたという設定を持っています。これが「偽書」設定です。

◯ 偽書とは?

- 架空の書物でありながら、作中世界では実在の史料として扱われる装置

- 読者にリアリティと疑似史実の感覚を与える

- 史実の空白や矛盾を補完し、別の真実を語るための枠組み

◯ 『天正マクベス』における機能

- 語りの立場をシャグスペア本人に設定できる

- 戯曲・劇作の起源が「日本の出来事だった」というフィクションが自然に成立

- 演劇的メタフィクション構造(幕、幕間)との親和性

『れげんだ・おうれあ』という存在が、語りの信頼性を保ちつつ、虚構に深みを与える仕掛けになっており、現代日本文学における「偽書文学」の優れた一例といえます。

📚 追補4:偽書文学の系譜と『天正マクベス』の位置づけ

日本文学における「偽書」的構造は、特定ジャンルに限らず幅広く活用されてきました。

◯ 代表的な偽書作品

| 作家 | 作品 | 偽書的手法 |

|---|---|---|

| 柳広司 | ジョーカー・ゲーム | 架空の軍事記録(D機関文書)による額縁構造 |

| 荒俣宏 | 帝都物語 | 架空の古書や秘録を導入 |

| 筒井康隆 | 虚人たち | 架空の文芸史を構築 |

| 山田正紀 | 幻象機械 | 石川啄木の未発表作品を装った構成 |

◯ 『天正マクベス』の特異性

- 偽書「れげんだ・おうれあ」による語りの正当化

- シェイクスピア劇と日本史の融合による異文化ミックス

- 舞台劇構造と文書体裁のハイブリッド

このように、『天正マクベス』は偽書文学・演劇的構成・歴史伝奇ミステリという三領域の結節点に立つ作品として、現代偽書小説の一つの到達点を示しています。

🔚【まとめ】偽書文学の本質とは?

- 偽書文学とは「信じることと、疑うこと」のあいだに読者を連れて行く旅

- 「これは本当にあったかもしれない」という微妙なリアリティが知的スリルを生む

- 『天正マクベス』はその極地として、虚構の中でしか語れない“真実”を描いた文学装置

🧾 総括:『天正マクベス』が提示する新たな歴史文学のかたち

『天正マクベス』は、シェイクスピア劇と戦国日本という異質な文化同士を結びつけるという、破格の発想から生まれた作品です。しかし本作が真にユニークなのは、その大胆な設定を通して「歴史とは何か」「物語とは誰が語るのか」といった根源的な問いを内包している点にあります。

物語の中核には、「偽書」という仕掛けが存在し、それが読者に対してリアルな疑似史料の感覚を与えると同時に、歴史の空白に想像力を流し込むための装置として機能します。シャグスペアという名の劇作家が、日本という異文化の中で体験した出来事が、後の『テンペスト』や『マクベス』の原型になったと仮定することで、本作は文学史をも巻き込んだ壮大な“逆輸入型”の創作構造を成立させています。

また、織田信耀や明智光秀といった登場人物を通して描かれる倫理的葛藤、権力と理性の対立、個の選択の物語は、単なる歴史パロディを超えて、普遍的な人間の心理劇として読者に響きます。信長という歴史上のカリスマを“舞台装置”としながら、その支配に抗う理想主義者たちの姿は、過去の出来事としてではなく、現代にも通じるテーマとして立ち上がってきます。

『天正マクベス』は、SF、ミステリ、時代小説の要素を交錯させながら、「もしも歴史にこんな断章があったとしたら」という知的遊戯を極めた作品です。その完成度の高さは、エンターテインメントとしての楽しさだけでなく、文学的実験としての挑戦にも裏打ちされています。伝奇小説として、偽書文学として、そして何より、“ありえたかもしれない歴史”を描いた創作として、読み継がれるべき一作です。

不安と月

不安と月