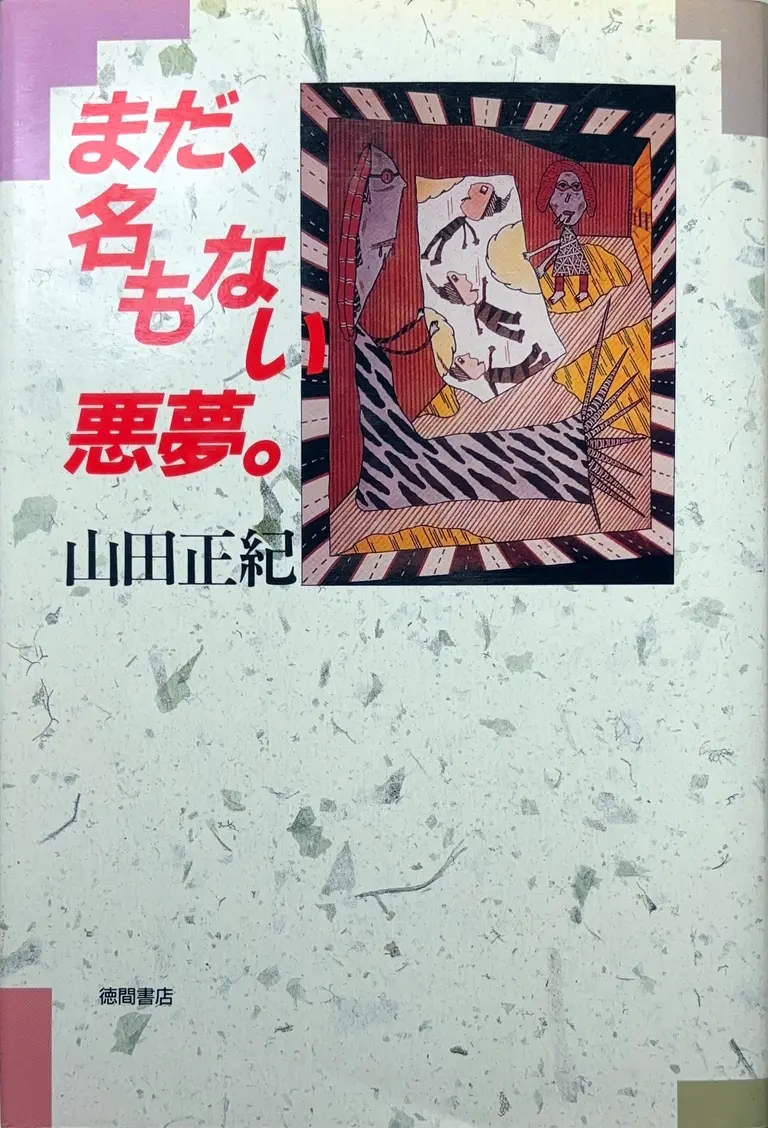

| 叢書 | 初版 |

|---|---|

| 出版社 | 徳間書店 |

| 発行日 | 1989/08/31 |

| 装幀 | マーク・ベイヤー、熊谷博人 |

収録作品

- 前夜

- 一夜 メロン

- 二夜 忘れ傘

- 三夜 妖老院へようこそ

- 四夜 犬の穴

- 五夜 冷凍睡眠の悪夢

- 六夜 顔

- 七夜 管理人

- 八夜 露天風呂

- 九夜 代打はヒットを打ったか?

- 十夜 訪問販売

- 十一夜 宣伝販売

- 十二夜 通信販売

- 十三夜

内容紹介

短編集の構成について

本書「まだ、名もない悪夢。」は、「前夜」と「十三夜」という二つの物語に挟まれる形で、十二編の短編(一夜から十二夜まで)が収められています。各話はもともと雑誌など別の媒体で発表されていたもののようですが、ホラーやサスペンスの色合いを帯びているため、「深夜のサスペンス・ドラマ用のシナリオ」 という体裁でまとめられているのが特徴的です。

作品全体を取り囲むメタ構造的な仕掛けがあり、読者は「前夜」と「十三夜」が提示する謎や不穏な余韻を味わいながら、一話ずつ読み進めるごとに異なる恐怖や不条理、そして奇妙な味わいに引き込まれていくことでしょう。

各短編には、冒頭に “ナレーション” のような導入文が置かれ、テレビドラマの脚本のような感覚を味わうことができます。この “扉” の存在が、作品に対する期待感をより高めているのも魅力のひとつと言えます。

前夜

この「前夜」は、物語の幕開けとして重要な役割を果たします。

深夜番組のサスペンス・ドラマを制作しているテレビの下請けプロダクションを経営する溝口が、脚本を書いている笹木というシナリオ・ライターに悩まされているところから物語が始まります。笹木は十二本分のシノプシスをすでに提出しているのに、最後の十三本目が一向に完成しない。その上、酔っぱらってトラブルを起こしたという噂が流れており、制作スケジュールは大きく狂わされてしまいます。

溝口は業を煮やして笹木を訪ねるものの、そこには思いがけない状況が待ち受けています。 この「前夜」を読むことで、“枠物語” としての本作の基調となる雰囲気——不穏さや不可解さ、そして実は作中人物自身も知らない恐怖の存在が、すでに忍び寄っていることを感じ取れます。読者は「この先、いったいどのような物語が始まってしまうのか?」というある種の胸騒ぎを覚えるはずです。

一夜 メロン

「一夜 メロン」は、比較的シンプルなホラー要素を含んだ短編です。主人公たちの身近な日常の延長線上にある不気味さが、メロンという小道具を介して少しずつ明らかになっていきます。

あらすじ

入院していた友人の吉田を見舞うために、二人の友人(“私”と鈴木)がメロンを差し入れに持っていくものの、まだ熟しておらず食べ頃ではないと分かります。結局、退院したら三人で食べようという約束になったのですが、吉田はあっけなく亡くなってしまう。葬儀の帰りに、メロンは鈴木の手に渡り、“私”はそれを見送るのですが……。

メロンという何の変哲もない果物が、ホラー的な不気味さの焦点になる展開は、短編ホラーの王道とも言えます。

魅力と感想

小道具が持つ暗示的な力が恐怖を呼び起こす典型的な例と言えます。「メロン」 と聞いて抱く甘いイメージが、物語の終盤に近づくにつれてじわりじわりと変容し、読者の背中に冷たい汗をかかせるのです。比較的オーソドックスな展開ながら、誰にでも起こり得る日常の出来事が恐怖と結びつくため、現実感が強く、不気味さがより鮮明に感じられます。

二夜 忘れ傘

「二夜 忘れ傘」は、“初恋の記憶” と “傘” をきっかけにして、過去の思い出がゆるやかに恐怖へ変わる様子が描かれる作品です。

あらすじ

小学校の同窓会に出席するため地元に帰省した主人公は、実家の物置で赤い女児用の傘を見つけます。それをきっかけに、雨の日に出会った少女への初恋を思い出す。しかし、同窓会の席でその傘を持参し、かつての持ち主(=初恋の相手)に傘を返した瞬間、物語は不穏な方向へと転がり始めるのです。

魅力と感想

「忘れ傘」 というありふれたアイテムが、その所有者の思い出や感情を呼び起こす引き金になっています。かつてのときめきや甘酸っぱさが、静かに、しかし確実に “得体の知れない恐怖” に転じていく心の動きは、読み手にぞわぞわとした不安を与えます。

初恋の記憶は多くの人にとって美しい思い出であるはずですが、本作ではそれが歪み、いつのまにか怪談へと変貌していきます。そうした “記憶の二面性” をさりげなく炙り出している点が、この短編の見どころでしょう。

三夜 妖老院へようこそ

日常の中に突然生じる“非日常”や“異界”というキーワードが強調される一作です。老人ホームの建設計画が、住民同士のトラブルを生み、その争いの果てに現れる光景が恐怖の扉を開きます。

あらすじ

近所に老人ホームが建設されることになり、賛成派と反対派に地域住民が分かれます。結果として住民同士の関係はどんどん悪化し、まるで泥仕合のような状態に。一方、“わたし”の視点から見える不穏な気配は次第に高まっていき、そのうちに “老人ホーム” そのものが不気味な存在として立ち現れてきます。

魅力と感想

老人ホームという、本来は高齢者を支援するための施設が、そこに住む人々の利害や偏見 などによって歪められ、加えて“何か得体の知れないもの”に変貌していく過程が恐ろしく描かれています。

日常のすぐ隣にあるはずの介護施設が、“妖老院” という名前で語られるようになることで、読者は「果たしてここは本当に老人ホームなのか?」という疑念や、「住民の負の感情が何か邪悪な存在を呼び寄せてしまったのではないか?」という想像を膨らませることになります。

四夜 犬の穴

動物と人間との関係性をホラー的な視点から描いた作品です。特に「犬は何を考えているのか、本当に人間を恨みうるのか?」 といった不気味さが表現されています。

あらすじ

失踪した部下・樋口淑子の飼い犬を預かることになった“わたし”。しかし、最初の対面からこの犬に対してどうしても嫌悪感を拭えず、やがてそれはストレスと重荷になっていきます。ついにはその犬を捨てようという考えに至るのですが……。

魅力と感想

ペットは本来、飼い主との信頼関係を基盤に成り立つ存在ですが、本作では“わたし”が犬を信用しきれず、「犬がどのように自分を見ているのか分からない」という疑心暗鬼にとらわれます。その意識が増幅していくうちに、読者自身も 「犬の表情の奥にあるもの」 を想像し、不安を覚えるでしょう。

終盤に向けて浮かび上がるのは、人間が作り出した “一方通行の愛情” のもろさや、自分勝手な欲望です。そこには、不条理とも言えるホラーの真髄が表現されています。

五夜 冷凍睡眠の悪夢

宇宙開発と冷凍睡眠というSF要素を含みながら、その実態はホラーやサスペンスに近い恐怖を描いている異色作です。

あらすじ

冷凍睡眠の技術が宇宙開発の一環として研究されており、宇宙空間での最終実験の際に悲惨な事故が起きた過去が語られます。生き残った者は重度の後遺症を抱え、亡くなった者も少なくありません。その数十年後に再開された実験に参加した“わたし”は、冷凍睡眠中に“ある世界”を体験することになります。

しかし、そこには “生”と“死” の境界が曖昧になる恐ろしい世界が広がっていました。

魅力と感想

「まだ、名もない悪夢。」の中では異彩を放つ、SF的なモチーフが採り入れられた短編です。冷凍睡眠による時間感覚の変容 や、生死の境目が崩壊する恐怖がダイナミックに描かれます。

終盤の展開は比較的予想がつくかもしれませんが、その前段階で表現される 「冷凍睡眠の世界観」 が秀逸です。読者は 「眠りの中で自分の魂や意識がどこへ行ってしまうのか?」 という形而上学的な疑問すら抱かされます。

六夜 顔

本作は観相術(人の顔立ちから運勢や内面を占う術)を題材とした、やや怪奇でありながら“奇妙な味”が強調された一作です。

あらすじ

週刊誌の記者である“わたし”は、観相術師として有名な吉田を追いかけています。ある政治家が彼の占いを受けて突然辞職したとの情報を掴んだからです。しかし、取材を進めようとした矢先、吉田が自殺してしまう。

やむを得ず“わたし”は、辞職した元大臣にインタビューを試みるのですが、その中で語られる観相術の真実や、吉田の死の背景には不可解な要素が絡み合っているように感じられます。

魅力と感想

ホラーというより、どこか怪談のような雰囲気、あるいは海外の“奇妙な味”短編を思わせます。占いという現実離れしたテーマと、元大臣という政治的背景が組み合わさることで、読者は物語の内奥に 「得体の知れない力」 の存在を感じ取るのです。

また、「顔」という直接的なモチーフは、文字通り人の内面を映す鏡にもなり得ますが、一方で 「顔は飾れるもの」 という矛盾が不気味に示唆されます。

七夜 管理人

集合住宅とその管理体制、さらには住民間の微妙な人間関係から生じる恐怖を描いた作品です。

あらすじ

新しいマンションに引っ越してきた高橋は、ゴミ出しの日を間違えてしまったことをきっかけに、同じ階の責任者を名乗る男にしつこく説教をされます。さらに、その後も苦情や注意のビラが相次ぎ、マンション生活が息苦しいものになっていく。どうやら“管理人”の存在が背後で操っているらしいのですが、その “姿なき管理人” はいったい何者なのか……。

魅力と感想

マンション生活を経験したことがある人であれば、近隣住民とのトラブルや管理体制を巡る不快な経験を少なからず思い出すかもしれません。そうした “あるある” が、ここでは極端な形でエスカレートしていきます。

さらに、「管理人はいったい誰で、どこにいるのか」 という謎がホラーの不安感を高めます。管理社会という現代的テーマにも通じる視点があり、作品世界だけでなく現実の読者の精神にも不穏な影を落とすでしょう。

八夜 露天風呂

温泉を舞台にした一種の怪談風作品であり、幼少期の記憶 と自殺 という重いテーマが巧みに絡み合っています。

あらすじ

ある日ふと温泉に行きたくなった“ぼく”は、その理由として子供の頃の不気味な体験を思い出します。幼い頃、露天風呂で遭遇した女性と交わした“ある約束”……。そしてその女性は、そのまま露天風呂で自ら命を絶ってしまったというのです。

“ぼく”は過去を清算するかのように再び温泉を訪れるのですが、そこには何とも形容し難い恐怖が待ち受けていました。

魅力と感想

「怪談」と呼ぶにふさわしい直球のホラー要素が含まれています。温泉という開放的な空間に似つかわしくない閉塞感や生々しい死の記憶が対照的に描かれており、読者はそのギャップに不安を煽られます。

また、幼少期の体験が大人になってもつきまとうというモチーフは、本短編集のテーマである 「日常に忍び寄る悪夢」 を端的に示す要素と言えます。

九夜 代打はヒットを打ったか?

日常的な些細な気掛かりが、極限までエスカレートし、主人公の精神を追い詰める様を描いた非常に“人間臭い”ホラーです。

あらすじ

主人公の木村は、熱烈な野球ファン。優勝をかけた試合をラジオで聞いていましたが、九回裏の絶好の場面で放送が途切れ、結果を知ることができません。とにかく結果が知りたい——その衝動に突き動かされた木村は、ありとあらゆる手を使って確認しようとするのですが、その執着は常軌を逸し始めます。

果たして“代打はヒットを打ったのか”——このどうでもよさそうな疑問に取り憑かれることで、彼はじわじわと狂気に近づいていくのです。

魅力と感想

スポーツ観戦をしているときの興奮、そして中断された時のモヤモヤ感というのは多くの人が共感できるでしょう。しかし本作が恐ろしいのは、その些細な苛立ちが 「結果を知りたい」という純粋な気持ちを超えて 強迫観念へと転化していく様子です。

実際に経験がある人なら、場面によっては思わず笑ってしまうかもしれませんが、それは同時に 「自分も同じようなことをやってしまうかも」 という一種の親近感に裏打ちされています。オチまで読んだとき、読者は何とも言えない不快感と納得を同時に味わうことでしょう。

十夜 訪問販売

突然家にやってくる訪問販売員という、ある意味で昔ながらの怪談・都市伝説にも通じるシチュエーションを使った作品です。

あらすじ

中年の女性二人組が家に訪れ、何かを売ろうとしているが要領を得ない。その場は妻に任せたまま、主人公は適当にあしらってしまいます。しかし後日、友人の吉田から「あの女性たちが扱っている商品はとんでもないものだ」と聞かされ、不安を覚えるようになる。

いったい彼女たちは何を売っていたのか? そして、その訪問販売の真の目的は……?

魅力と感想

訪問販売と聞くと、化粧品や布団などを強引に売りつけられるイメージが浮かびがちですが、本作ではその常識が根底から覆されます。何気なく交わされた会話が、後になって圧倒的な恐怖に結びつく展開は衝撃的です。

ラストのどんでん返しとも言える終わり方は、短編集全体の中でも飛び抜けてインパクトが強く、「まだ、名もない悪夢。」というタイトルにふさわしい読後感を残してくれます。

十一夜 宣伝販売

同じく販売に関連する物語ですが、こちらはスーパーマーケットの宣伝販売員が主人公であり、より生活感に根ざしたホラー・サスペンスが味わえます。

あらすじ

スーパーマーケットで食品の宣伝販売のパートを始めた奈美子は、客から嫌な思いをさせられることも多く、ストレスを溜めていました。そんなとき、いつも明るく接客している同僚の規子から「絶対に検出不可能な毒薬を持っている。心の中で“あんたなんかいつでも殺せる”と思えばストレスを感じない」というとんでもない話を聞かされます。半信半疑ながら、その毒薬を譲り受けてしまった奈美子ですが……。

魅力と感想

多くの人が日常的に利用するスーパーを舞台に、店員と客の関係性の暗部をリアルに描いています。ストレスのはけ口が暴走し、「実は自分はいつでも相手を殺せる」 という物騒な思考に至ることで、かえって心が軽くなる——この錯覚の怖さに読者はゾッとさせられるでしょう。

物語が進むにつれ、奈美子自身が抱える抑圧や、規子の真意なども複雑に絡まり合い、最後はハラハラするような結末を迎えます。

十二夜 通信販売

通信販売という、現代における便利で身近なシステムが、思いもよらぬ不幸を招く要因となる恐怖が描かれます。

あらすじ

主人公の友人・木口が不可解な死を遂げる。彼は息子が利用していた通信販売のことで悩んでいたらしいが、詳細は不明。やがて、主人公の息子も何かにお金を使う必要があったらしく、万引き事件を起こしてしまう。その背景には、どうやら 「得体の知れない通信販売」 が関わっているようなのですが……。

魅力と感想

通信販売は便利で手軽なサービスとして現代社会に浸透していますが、本作ではその無機質さが際立ちます。どこで、誰が、何を売っているのかがよく分からない恐ろしさ。それを知りたいと思いつつも、深く関わることで取り返しのつかない事態に陥るかもしれないというジレンマ。

親が子どもに対して抱く愛情や不安を軸に、読後には 「便利さの裏に潜む落とし穴」 を考えさせられます。

十三夜

「前夜」と同様に、物語全体の締めくくりとして位置づけられるのが「十三夜」です。最後の短編をめぐる不気味な謎が、読み手を後味の悪い恐怖へと導きます。

あらすじ

翌日、溝口が再び笹木を訪ねると、笹木は十二本のアイデアを生み出した奇妙な経緯を語り出します。そして最後に 「あんた自身が確かめればいいんだ」 と捨て台詞のような言葉を残し、姿を消してしまいます。一人残された溝口は、その真意を探ろうとするのですが……。

笹木が「まだ、名もない悪夢。」の世界観を生み出したとされる設定は本作の肝であり、その着想やアイデアの出所が読者の不安を最大限にかき立てます。

魅力と感想

これまで読んできた十二篇の短編が、あたかも 「笹木の手による悪夢」 であるかのように感じられ、最後に示唆されるのは、それが単なる創作の域を超えた恐怖の実在、あるいは別の次元です。「前夜」で提示された制作トラブルや、笹木の不可解な行動が、ここに来て一挙に収束するかのように思えますが、決してすっきりとした解決を与えてはくれません。

読了後、読者は再度「前夜」へと戻り、ある種の循環構造に絡め取られる感覚を味わうかもしれません。ここが枠物語の醍醐味と言えるでしょう。

全体を通じた魅力と読書体験

ここまで各夜の概要と魅力を見てきましたが、この短編集「まだ、名もない悪夢。」には大きく分けて次のような読書体験が期待できます。

- 1. 日常からの地続き感

- 短編ごとに扱われるテーマ(メロン、忘れ傘、老人ホーム、ペット、訪問販売、宣伝販売、通信販売など)は、私たちの身近な生活と密接に結びついています。そのため、作品世界を“他人事”として切り離すことができず、読者は自分の生活圏に悪夢が侵食してくるような恐怖を味わえます。

- 2.多彩なホラー・サスペンス要素

- オカルトや怪談、SFテイスト、人間心理のスリラーなど、各話ごとに異なるアプローチで恐怖を演出しています。したがって読者は飽きることなく、様々な角度から“悪夢”を体感できます。

- 3. 枠物語としての仕掛け

- 「前夜」と「十三夜」によって、作品全体がメタ的な構造を持っています。各短編は独立した物語でありながら、枠物語が示す世界観の中で 「深夜番組のシナリオ」 という体裁を保っているため、一種の連鎖反応のような読後感が生まれます。

また、最後の「十三夜」で明かされるように、書き手である笹木がどのようにしてこれらの物語を生み出したのか、そして溝口がどのように巻き込まれていくのかが、読者に最後まで不気味な後味を残します。 - 4. 短編集特有の読みやすさと反復読解の面白さ

- 一話一話が短いからこそ、読み進めやすい反面、それぞれの話のディテールが濃厚であり、読後に「あの話はどういう意味だったのだろう」と考え込む場面が少なくありません。二度三度と読み返すことで、新たな発見や恐怖が生まれるのが短編集の醍醐味とも言えます。

- 5. 読者の想像力を刺激する構成

- いずれの短編も結末に明快な解決があるわけではなく、多くの余韻を残す形で終わります。これは受け手の想像力をかき立て、「結局あれは何だったんだろう?」と考察せずにはいられなくなるのです。

これらが相まって、「まだ、名もない悪夢。」というタイトル通りの、何とも形容しがたい不気味な読後感を醸し出していると言えるでしょう。

まとめ

山田正紀氏の短編集「まだ、名もない悪夢。」は、ホラーやサスペンス、さらにはSF的要素までを網羅しつつ、「深夜のサスペンス・ドラマ」という統一感のある舞台設定 を軸に展開する優れた作品集です。日常の風景を舞台にした恐怖が多く、読者の日常にもすっと入り込んでくるため、その不気味さや後味の悪さが一層強調されます。

各夜の物語が独立している一方で、「前夜」-(十二篇)-「十三夜」 という枠物語の構造により、読み終えた後にもう一度最初に立ち返りたくなるような循環性をもっている点が魅力的です。

一度読んで不思議な感覚に囚われたなら、ぜひ何度か読み返し、「まだ、名もない悪夢。」の奥深い迷宮をより深く探索してみてください。

不安と月

不安と月