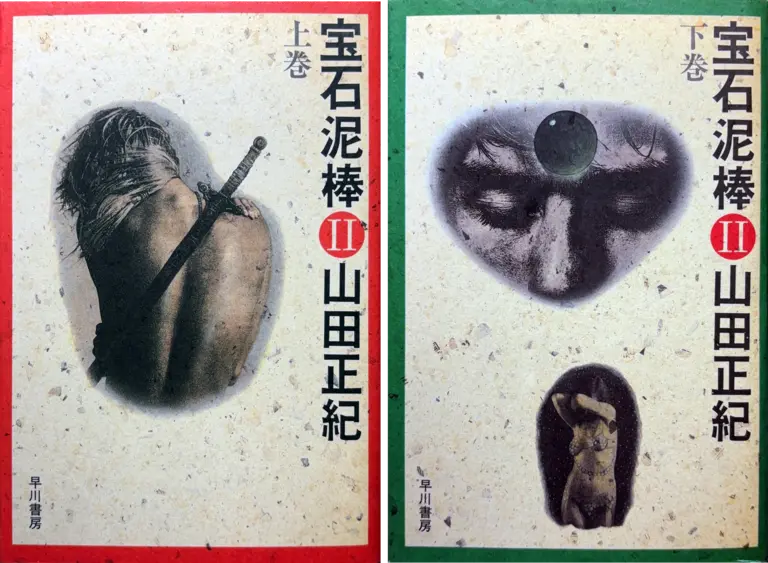

| 叢書 | 初版(宝石泥棒 Ⅱ) |

|---|---|

| 出版社 | 早川書房 |

| 発行日 | 1989/12/15 |

| 装幀 | 角田純男、井上則人 |

内容紹介

はじめに

山田正紀氏のSF作品は、その大胆な想像力と文学的表現が高く評価されてきました。その中でも『宝石泥棒』は、幻想的かつスケールの大きな物語として多くのファンを魅了してきた一作です。そして、その続編として位置づけられる本作『螺旋の月 宝石泥棒 Ⅱ』は、ストレートな続編とは異なる独特の構成をとりつつも、壮大なイメージと圧倒的なSF的発想で読者を引き込みます。今回のブログ記事では、『螺旋の月 宝石泥棒 Ⅱ』の概要、作品背景、物語構成、読みどころなどを詳しく解説しながら、その魅力を掘り下げたいと思います。

作品概要

本作は、前作『宝石泥棒』のエッセンスを引き継ぎながら、まったく新しい視点を持ち込むことで“山田正紀SF”の集大成ともいえる壮大な世界観を構築しています。物語のカギを握るのは、コンピュータを通して未来世界の戦士ジローと精神感応する現代の研究生・緒方次郎の存在。また、四柱の神との死闘や人類存亡の危機など、大スケールの仕掛けが多数登場し、読者を圧倒する物語展開が待ち受けています。

あらすじ・導入部

まず、本作の導入部分では、新世代コンピュータの開発に従事する若き研究者・緒方次郎が、恋人・樋口由利香の精神錯乱をきっかけに不思議なメッセージを発見する場面が描かれます。実はこのメッセージこそが、遥か未来に生きる戦士ジローとの精神感応を導く扉となり、次郎はコンピュータを介してジローの冒険に巻き込まれていくのです。

未来に生きるジローの視点

物語は時空を超え、未来世界で戦い続ける戦士ジローの視点へと移行します。ジローは四柱の神――窮奇(きゅうき)、渾沌(こんとん)、饕餮(とうてつ)、檮杌(とうこつ)――と死闘を繰り広げる運命を背負わされており、過酷な雪原や灼熱の砂漠などを冒険しながら戦いを続けるのです。緒方次郎はこのジローの行動を“仮想現実”として見ているように思える一方で、この未来世界が実在するのか、それともコンピュータが作り出した虚構なのかを疑いはじめます。

現代パートと未来パート

本作は章ごとに「現代パート」と「未来パート」に分かれて進行します。現代パートでは、緒方次郎が恋人の錯乱の原因を探りつつ、コンピュータによってもたらされる情報の真偽を確かめる作業が中心です。一方、未来パートではジローが神話的な風景の中で四柱の神と対峙する。さらに、物語の序章と終章はより遠い未来を暗示するような設定が敷かれており、時間軸が複数にまたがる複雑な構成になっています。

作品背景とテーマ

山田正紀氏は、SF、ファンタジー、ミステリなど幅広いジャンルを横断しながら、常に独創的な世界観とストーリーテリングを展開してきた作家です。本作『螺旋の月 宝石泥棒Ⅱ』は、前作『宝石泥棒』の流れを受け継ぎつつも、以下のような新しい要素を取り込んでいます。

- 1. メタフィクション的視点

- 緒方次郎と戦士ジローの物語がリンクする仕組みは、単なる時空間移動というよりも、“物語が物語を観察する”ようなメタ的視点を帯びています。読者は現代の緒方次郎の視点を通じて、ジローの戦いをあたかも“別世界の現実”として目撃するかのように体験します。

- 2. 時間SFの爆発

- 四柱の神のうち饕餮(とうてつ)との戦いの過程では、“時間”そのものが歪んでいくかのようなSF的な描写が顕著になります。“過去”と“未来”が切り離され、複数の“現在”が存在する世界観は山田正紀氏の得意とする壮大なテーマの一つ。前作にはなかった“時間”へのダイナミックなアプローチが、本作をさらに複雑かつ魅力的にしています。

- 3. 人類の進化と存在レベルの上昇

- 物語の核の一つとして、人類がさらなる存在レベルに到達することを阻む“超越者”の存在が示唆されます。これはいわゆる神話のモンスターを超えた概念として登場し、ジローや緒方次郎の行動がどのように人類の進化と結びついていくのか――その点が本作の壮大なスケールを支える柱となっています。

- 4. ゲーム的構成と意外性

- 章ごとに「ボス」となる四柱の神が登場する展開は、一種のゲーム的な構成を思わせます。しかし、安直に「RPGのようだ」というだけで終わらず、2章以降ではこの期待を裏切るような斜め上を行く展開が待ち受けています。山田正紀氏の作品らしく、予定調和を許さない自由闊達な物語運びが魅力的に炸裂しています。

物語構成の詳細

本作の構成はおおむね以下のように整理できます。

- 1. 序章

- はるかな未来が暗示される場面。ここで人類と四柱の神の関係、またはコンピュータによる仮想現実の可能性が示唆され、物語の大きなスケールを予感させます。

- 2. 現代パート(緒方次郎の視点)

- 新世代コンピュータの研究をする次郎と、その恋人・由利香の関係

- 由利香の精神錯乱の原因解明に着手

- コンピュータを通じて見える未来世界の断片と、それが“仮想現実”なのか“実在”なのかの疑惑

- 3. 未来パート(戦士ジローの視点)

- 四柱の神(窮奇、渾沌、饕餮、檮杌)との戦い

- 雪原や砂漠など、極限環境で繰り広げられるサバイバル的要素

- 神話・ファンタジー世界を思わせる描写と、SF的説明が同時に進行する独特の多層構造

- 4. 終章

- 全ての伏線が収束し、未来パートと現代パートが交錯する

- 人類進化の行方、四柱の神を超える存在との対峙

- ある種の“次元”や“時間”の解放を思わせる結末

こうした多層的な構成は、本作を一読しただけでは把握しにくい部分があるかもしれません。しかし、それこそが本作の最大の魅力であり、再読するたびに新たな発見があると評される理由にもなっています。

登場人物・キャラクター

- 1. 緒方次郎(おがたじろう)

- 現代パートの主人公。新世代コンピュータ開発の研究生。

- 恋人・由利香が精神錯乱に陥った真相を追う過程で、未来世界のジローと感応する。

- 現実世界にいながらも、仮想的あるいは別の可能性としての未来世界に巻き込まれる。

- 2. ジロー

- 未来世界の戦士。四柱の神との戦いの最前線に立つ存在。

- かつての『宝石泥棒』に登場したジローと同一人物かどうかは、本作において明確に“ストレート”には描かれない。

- 過酷な戦闘を繰り返しながら、時間の歪んだ世界をさまよい続ける。

- 3. 樋口由利香(ひぐちゆりか)

- 緒方次郎の恋人。精神錯乱を引き起こし、その原因をめぐって謎が深まる。

- 由利香が残したメッセージが、次郎を未来世界へと誘う鍵となる。

- 4. 四柱の神

- 窮奇(きゅうき)、渾沌(こんとん)、饕餮(とうてつ)、檮杌(とうこつ)。

- いずれも神話上の怪物や“混沌”を象徴する存在。

- 各章でジローと対峙し、時間や空間を歪めるような戦いが繰り広げられる。

見どころ

- 1. 壮大なイメージの奔流

- 山田正紀作品の魅力は、何といっても圧倒的なイメージの飛躍力。本作でも、雪原や砂漠などの極限風景に登場する四柱の神は神話的かつ異形の存在として描かれ、現実とは思えないほどの光景が次々と立ち上がってきます。

- 2. メタフィクション的構造

- 緒方次郎とジローをつなぐコンピュータの存在によって、物語を“現実”として読むべきか“仮想”として読むべきかが常に揺さぶられます。これは作中人物だけでなく、読者にも迷いを与えるメタ的な仕掛けとなっています。

- 3. 時間SFとしての革新性

- 特に饕餮(とうてつ)との戦闘シーンからは、時間の連続性が崩壊し、未来も過去も断片化するような描写が際立ちます。これまでのSF作品ではあまり見られないほど大胆な時間操作が展開されるため、読者は常識を覆されるような衝撃を受けます。

- 4. 前作とのつながりを再解釈

- タイトルに“宝石泥棒 Ⅱ”と銘打たれてはいるものの、前作『宝石泥棒』の正統的な続編ではありません。しかし、主人公ジローの存在や設定の一部は引き継がれており、読者は前作のイメージを思い出しながらも、まったく異なる角度から“宝石泥棒”の世界を見直すことになります。この点は賛否両論を呼ぶ可能性があるものの、本作の大きな魅力であり特徴とも言えます。

- 5. “多層的な言及”による説得力

- 作中では、ジローの冒険が地の文でもSF的に語られるだけでなく、緒方次郎たちによる“観察”という形でも語られます。章末の注や現代パートの考察シーンが、ジローの行動に対して多角的な解釈を与えるため、神話・ファンタジー的なバトルとハードなSF理論が重層的に絡み合い、独特の読み応えを生んでいます。

感想

『螺旋の月 宝石泥棒 Ⅱ』は、一度読んだだけでは全容を把握しにくいほど情報量が多く、また構成も複雑です。しかし、その複雑さこそが山田正紀氏の真骨頂とも言える部分であり、読めば読むほど新たな解釈が可能になる作品でもあります。以下は本作を読んで感じた主な印象です。

- 1. ストレートな続編を期待すると戸惑う

- 前作の『宝石泥棒』をそのまま継承したようなストーリーを期待すると、本作のメタ構造や現代パートの存在がやや戸惑いを与えるかもしれません。しかし、山田正紀氏ならではの“世界の再構築”が体験できるという点では、続編というよりも新たな挑戦として高く評価すべきでしょう。

- 2. 圧倒的なイメージ喚起と独創性

- ジローと四柱の神の戦闘シーンは、まるで壮大な絵画や映像を見ているようなビジュアルイメージが連続します。特に時間が歪む描写や、敵が放つ“時間系”の攻撃は、既存のSF作品にはあまり見られない独創的な発想です。

- 3. ラストの壮大なスケール

- 終章で明かされる展開は、序盤から張り巡らされた伏線が一挙に結びつくダイナミックなもので、人類の存在意義や進化にまで踏み込むため読み応えは十分です。一方で、全てがすっきり説明されるわけでもなく、一部に謎や不明点が残されることも事実。こうした余韻こそが山田作品の魅力だと感じる読者も多いはずです。

- 4. 再読の価値が高い

- 一見すると結末に納得がいかない箇所があったとしても、改めて冒頭から読み返すと、伏線や象徴表現が再解釈できる部分が多数見つかります。こうした多層構造の作品は、再読するたびに新しい気づきが得られるため、“掘り下げがい”のある読書体験となります。

このように本作では、“仮想現実なのか、それとも現実なのか”という疑念が大きなテーマの一つとなっています。さらに、人類や世界観そのものをひっくり返すようなスケールの大きさが多くの読者を魅了しており、山田正紀氏のSF作品群の中でも重要な位置を占める一冊と言えるのではないでしょうか。

まとめ

『螺旋の月 宝石泥棒 Ⅱ』は、前作『宝石泥棒』を下敷きにしながらも、メタフィクションや時間SFといった要素を大胆に取り込み、大きくスケールアップした作品です。ストレートな続編を期待すると最初は戸惑いを覚えるかもしれませんが、読み進めるにつれ多層的な世界観と独創性に惹き込まれ、一気にラストまで駆け抜けたくなるパワーを持っています。

- SF的興奮:時間が崩壊していく世界の描写

- ファンタジー的壮大さ:四柱の神との戦いに象徴される神話的イメージ

- メタフィクション的思考実験:現代パートと未来パートの交錯、仮想現実と現実の境界

これらが絡み合い、山田正紀氏の持つ類まれなる想像力が大きく結晶した作品と言えるでしょう。

以上が、本記事のまとめになります。ストレートな続編ではないという点が賛否を呼ぶかもしれませんが、そのぶん新鮮な体験をもたらすSF作品であることは間違いありません。ぜひ、前作『宝石泥棒』を読まれた方も、また本作から初めて山田正紀氏の作品に触れる方も、この壮大な物語世界へ飛び込んでみてください。

文庫・再刊情報

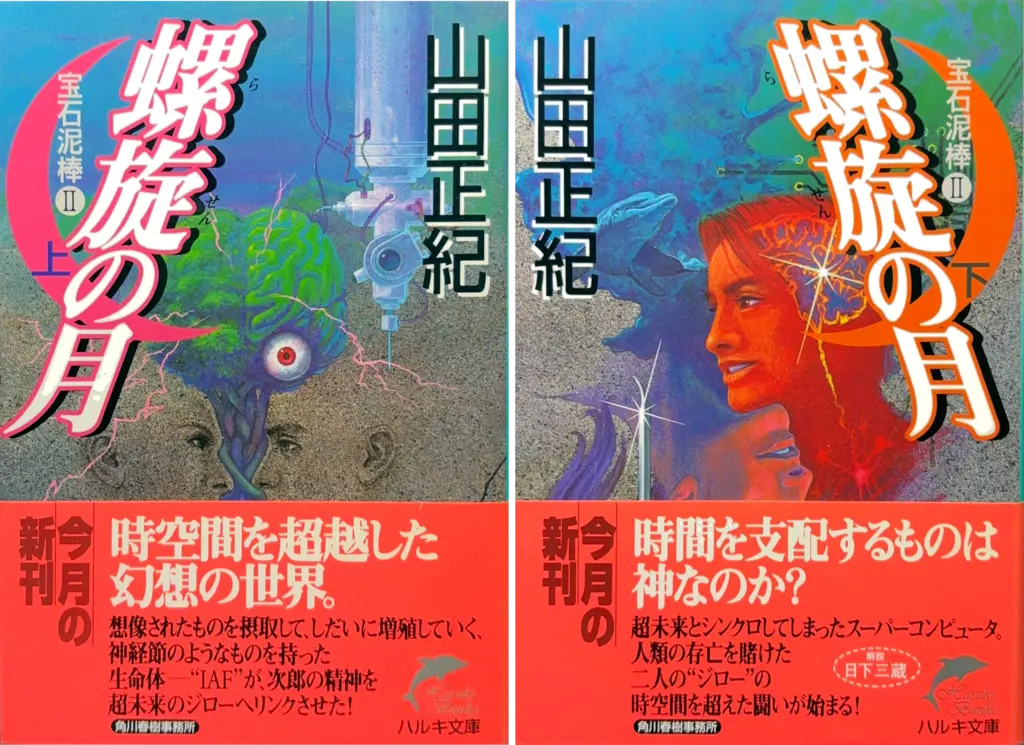

| 叢書 | ハルキ文庫(「螺旋の月 宝石泥棒 Ⅱ」に改題) |

|---|---|

| 出版社 | 角川春樹事務所 |

| 発行日 | 1998/12/18 |

| 装幀 | 三浦均、芦澤泰偉 |

不安と月

不安と月