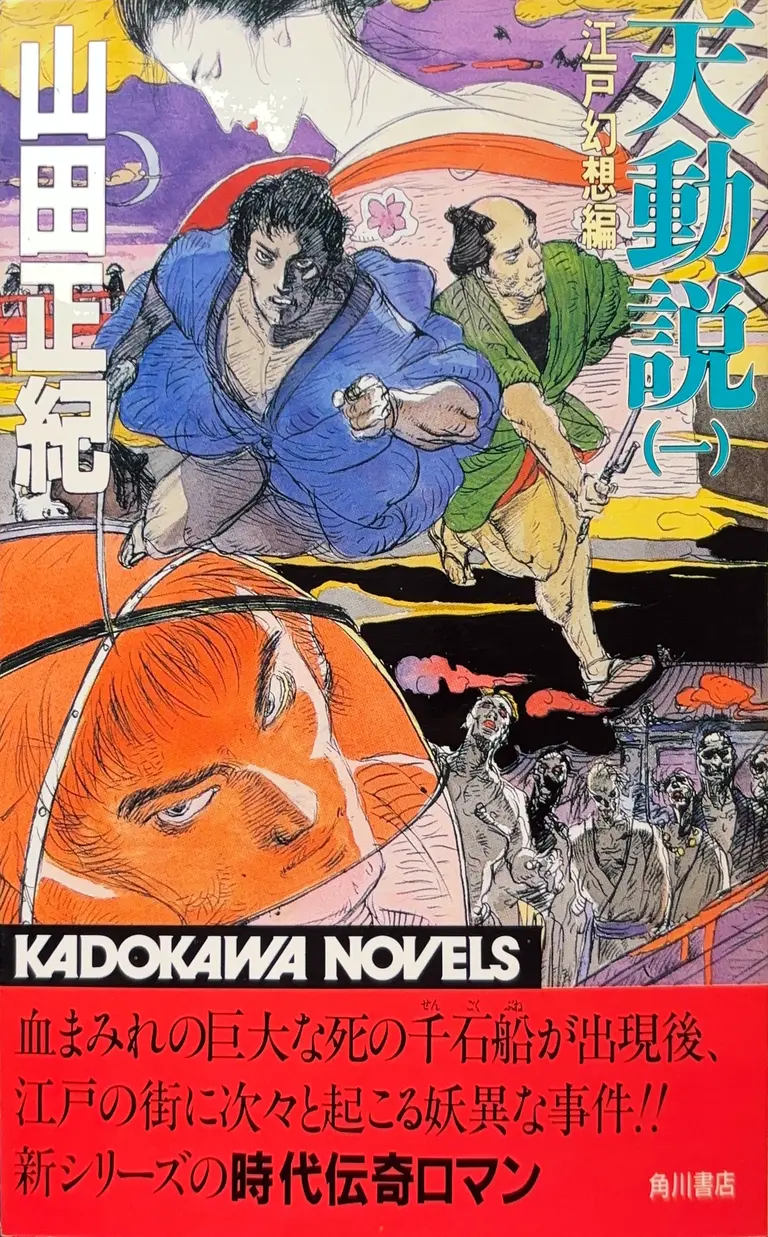

| 叢書 | KADOKAWA NOVELS |

|---|---|

| 出版社 | 角川書店 |

| 発行日 | 1988/06/25 |

| 装幀 | 天野喜孝 |

内容紹介

『天動説』について

山田正紀の時代伝奇小説『天動説』は、血に染まった千石舟が無人のまま品川沖へと漂着し、船頭たちの死体が積み上げられていた――という衝撃的な幕開けから始まります。時は天保。江戸の町を舞台に、謎の忍術遣いたちやよみがえる死者、そして“さたん”と呼ばれる得体の知れぬ妖怪が跋扈し、人々の心を深い闇へと誘っていく。山田正紀ならではの大胆な構想とスピーディな筆致で描かれる世界観が、読者を魅了してやみません。

主人公は貧乏侍・小森鉄太郎。彼は武士としての矜持を持ちながらも、刀を質に入れ、侍とも町人ともつかない曖昧な境遇で“こうもり”と呼ばれています。そんな鉄太郎が、幼なじみでもある切れ者の岡っ引・玉子屋仙三らとともに、江戸で相次ぐ怪事件に巻き込まれていきます。

黒船来航前夜の時代背景を巧みに取り入れながら、河内山宗俊や鳥居耀蔵、間宮林蔵といった史実の人物も登場。さらに謎の浪人・間重四郎が繰り出す剣術、変幻自在の忍術遣いらも物語を大いに盛り上げます。そして何より、本作で特筆すべきは“さたん”と呼ばれる妖怪――のちに“ヴァンパイヤ”とも結びつけられる異国由来の恐るべき存在が、人々の命を脅かすことでしょう。ともすれば違和感を覚えそうな“吸血鬼”の要素が、時代伝奇の世界に絶妙に溶け込み、不気味かつ壮大なスケールの物語を見事に成立させています。

物語の発端は、血まみれの千石舟が江戸湾に漂着した謎の事件。そこから始まる数々の怪死事件と、奇妙な棺桶が沈む闇夜の汐留川。よみがえった死者たちが、江戸の町を徘徊する――この異様な光景から、読者は否応なしに怪奇の深淵を覗き込むことになります。最初に登場する異変は、横溝正史の『髑髏検校』を連想させるような不気味さを帯びており、やがて活気ある江戸の町で、次々と起こる奇怪な事件の連鎖へとつながっていきます。

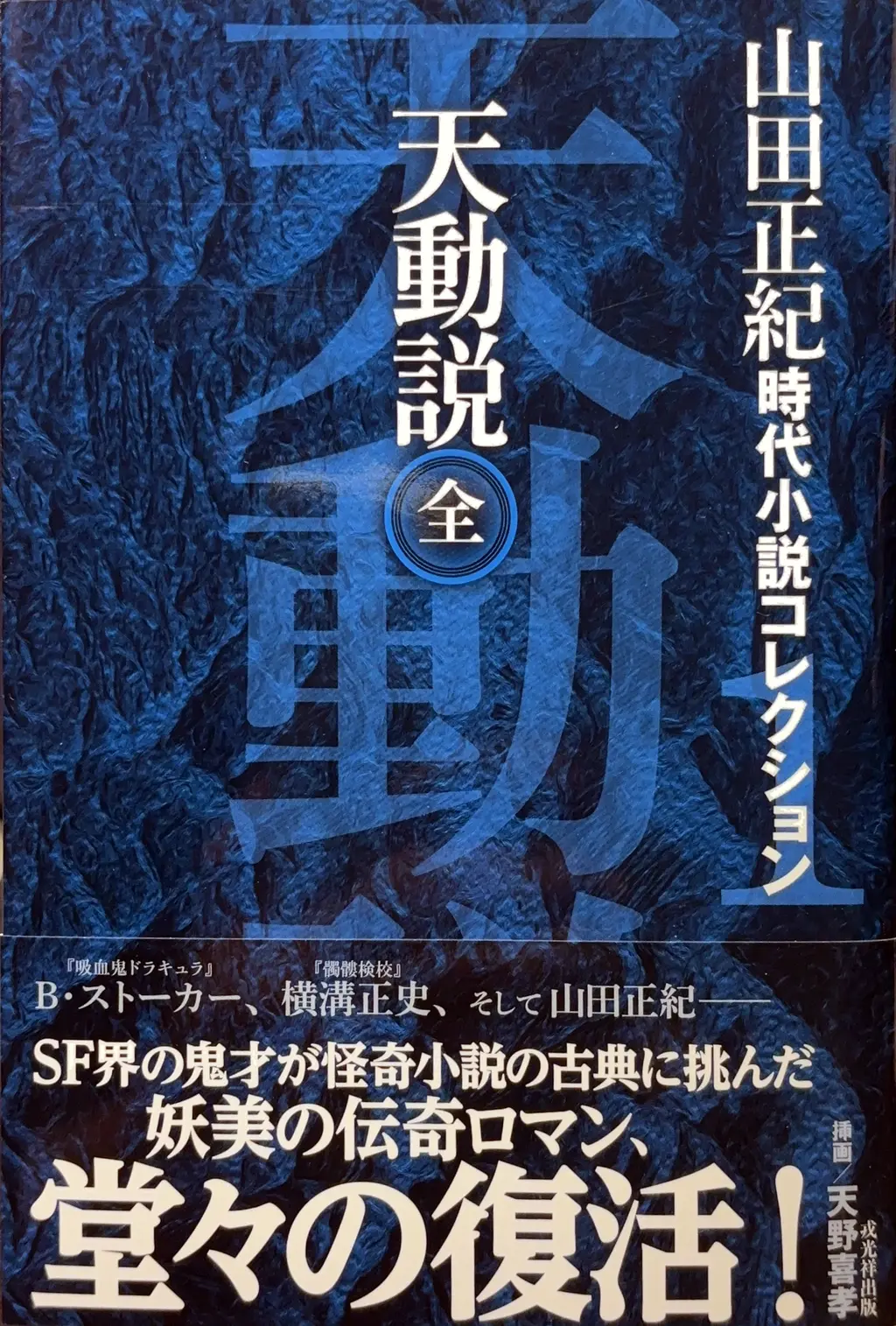

元々『天動説』は、カドカワノベルズで上下二冊組みとして刊行されました。その後、2015年3月に〈山田正紀時代小説コレクション〉の第一弾として、二冊を合本にした形で復刊された作品でもあります。カドカワノベルズ版では天野喜孝がイラストを手掛け、そのイラストが合本復刊版でも(カバー以外のイラストも一部再録という形で)楽しめる点も、ファンにとっては見逃せないポイントでしょう。

物語の魅力と構成

著者・山田正紀は、SF・ミステリー・伝奇小説など、ジャンルを越境した作風で知られています。デビュー作『神狩り』以来、常に「人間が抗い切れない超越的な存在」「神話や伝説の再解釈」を作品の中心に据えてきた作家です。その山田正紀が江戸という舞台と妖怪(=ヴァンパイヤ)を融合させたのが『天動説』。一見すると「時代劇×吸血鬼」という突飛な要素の組み合わせですが、怪奇譚としての強いインパクトと、江戸の世相を活写する時代劇としての骨太さを両立させているのが本作の大きな魅力です。

物語は連作短編のように進行し、各章ごとに怪事件が解決される一方で、背後に潜む“さたん”の存在がじわじわと浮かび上がってきます。中心にいるのは、主人公・小森鉄太郎と、その兄で同心の主馬(しゅめ)、幼なじみである岡っ引・玉子屋仙三。そして、鉄太郎の妻・加津や江戸城大奥をめぐる権力争いにも深く関わる人々が、次々と舞台に登場します。

特に主人公の鉄太郎は、刀すら質流れし、夜には驚くほどの剣の冴えを見せる“こうもり”の二つ名を持つというユニークなキャラクターです。普段は昼行灯のようにのんびり暮らしている反面、夜になると覚醒したように鋭い剣技を発揮する。武士か町人か曖昧な存在でありながら、その天賦の剣才によって事件の真相へと切り込んでいくのです。かたや玉子屋仙三は“事件を嗅ぎ当てる才”を活かして警察的な立場で暗躍し、鉄太郎が踏み込めない領域をカバーしていく。こうしたキャラクター同士のかけ合いが巧みであり、サスペンス調のストーリーを盛り上げる要因となっています。

作品世界の広がり

背景として描かれる天保の世には、鳥居耀蔵や河内山宗俊、間宮林蔵などの史実の人物も顔を出し、さらに大奥の本丸と西の丸の争いなど、幕府内の権力構造も折り重なります。そこに“さたん”をめぐる陰謀が絡まり、江戸市中で蠢く虚無僧や人形遣いに扮した忍術遣い、さらにはあやしげな浪人たちが登場する。こうした要素の積み重ねによって、物語は単なる時代劇の範疇を超えて、“時代伝奇エンターテインメント”とも呼べるスケールを帯びていきます。

『天動説』には、本来のヴァンパイヤものに欠かせない“血の吸引”“不死の恐怖”といったモチーフが、江戸を舞台にしてリアリティを持って描かれているのが特徴的です。海外から入ってきた“さたん”=吸血鬼という存在が、幕末期の閉ざされた日本社会でどのように恐れられ、どのように広まっていったのか――その過程を史実とフィクションを絶妙に織り交ぜながら展開しているのは、まさに本作の読みどころのひとつです。

その上で、江戸庶民の哀歓もしっかりと描き込まれているため、単に“妖怪退治”で終わらないのが『天動説』の奥深さでもあります。か弱い市井の人々が犠牲となり、一方で“こうもり”鉄太郎らが命懸けで“さたん”に立ち向かう。多くの犠牲と絶望の果てに見出される一縷の希望こそ、山田正紀作品が放つ独特の光だと言えるでしょう。

終盤の展開と「天動説」という題名

本作は長編の大河ドラマのように進んでいき、終盤では壮絶なクライマックスを迎えます。作中でも山田正紀は、西洋の吸血鬼伝承と日本古来の怪異譚をあえて融合させ、そこに当時の国際情勢(といっても作中では幕末に向かう前夜の時代感)が微妙に絡むことで、ある種のアナクロニズムを敢えて楽しませてくれます。

実際には、鉄太郎と“さたん”の決着は「蝦夷トランシルヴァニア」というタイトルのエピソードで描かれます。そこでの死闘は、普通ならここで物語が大団円を迎えそうなところ。しかし『天動説』には、その後に「旅順招魂祭」と呼ばれるエピソードが用意され、物語にさらなる余韻を与えていきます。主人公らの“その後”がある程度描かれ、さらに玉子屋仙三が再登場するあたりには、読み手の感情が大きく揺さぶられることでしょう。“こうもり”と呼ばれた鉄太郎の姿をかすかに重ねながら、仙三が静かに息を引き取る場面には心打たれるものがあります。

一方、倒したはずの“さたん”――すなわちヴァンパイヤ――がよみがえる展開によって、徹底的に決着したかに見える怪異が再燃し、読み手にある種の“不穏さ”を残すのも大きなポイントです。“天動説”という言葉が象徴する「世界は中心を失ってはいないのか、それでも回り続けているのか」という深遠なモチーフに絡めて、「それでもヴァンパイヤは生きている」とされる終盤の締めくくりは、読者の心に強い印象を刻み込んでやみません。

こうした終盤の運び方には賛否両論あるかもしれませんが、山田正紀の作風を知る読者であれば、むしろ“王道を外すスパイス”として楽しめるはずです。直線的なヒーローものではなく、怪奇小説・歴史伝奇小説・バディもの・忍術アクション・政治劇と、あらゆる要素が高密度に詰め込まれ、そのうえで謎の異国妖怪“さたん”に対して、悲壮感漂う人間たちの戦いが、最後まで目を離せない形で描かれている――これこそが『天動説』の真骨頂と言えるでしょう。

作品が示唆するもの

『天動説』という題名については、あとがき「『天動説』雑感」で、作者自身が“見切り発車”でつけたと述懐しています。天動説といえば、西洋で長らく信じられてきた「地球は宇宙の中心にあり、太陽や星々が地球の周囲を回っている」というコスモロジーですが、本作ではこの言葉が象徴的に使われています。それは、ある意味“ヴァンパイヤ”のような異端的な存在が登場することで、江戸という世界がぐらりと揺さぶられつつも、それでも世界は動いている、という暗示なのかもしれません。

実際、物語の終盤では、強大な敵を前に、人間はあまりにも無力に見えます。しかし、命を落とした者たちの無念を晴らし、残された者たちの希望を護り続けるべく、主人公たちは最後の最後まで立ち上がる。山田正紀作品に一貫する“人間の限界への挑戦”や“圧倒的な力に対する抵抗”というテーマが、こうした時代伝奇のフォーマットにも自然に溶け込んでいるのが素晴らしいところです。

また、江戸の人々の生活や風俗が活写され、商家や長屋の庶民だけでなく、幕府の権力闘争にさらされる武士や官吏たちの姿もしっかり描かれます。“妖怪退治”という派手な要素ばかりではなく、想像を絶する強敵に挑む人間たちが、日々の糧や生活を守るために苦闘するドラマがしっかりと織り込まれ、そこには少なからず「今を生きる私たち」へのメッセージ性も感じ取れるのです。

物語としては、「蝦夷トランシルヴァニア」で一度クライマックスを迎え、そこからさらに余韻を残すエピローグ的な「旅順招魂祭」へと突入していきます。これは合本として通読するとより顕著で、二段仕立てのクライマックスと締めくくりを堪能できるのが復刊版の嬉しいところです。最後には、鉄太郎と“さたん”の戦いを経た者たちが、それぞれの思いを胸に新たな時代へと向かっていく――その姿が印象深く描かれています。

とはいえ、一度は葬られたはずの“さたん”がよみがえることで、完全な終焉というよりは、「世界はまだ動き続けている」という余韻を読者に投げかけ、タイトルの“天動説”に潜む意味をさらに深く感じさせます。「それでもヴァンパイヤは生きている」。その一文が残す強いインパクトこそ、『天動説』が単なる娯楽小説に留まらず、読後にどこか哲学的な示唆を宿しているゆえんだと言えるでしょう。

このあたりの、あえて不穏さを残す幕引きこそが、山田正紀らしい手つきです。読者は「まだ物語は終わらない」「どこかで第二、第三のヴァンパイヤ騒動が起こりえる」という、物語の“可能性”を予感し、作品世界にさらに興味を掻き立てられます。翻ってみれば、江戸から幕末期にかけての激動もまた、いずれ大政奉還や明治維新へと向かっていく――つまり「世界は動き続ける」という事実と共鳴しているかのようです。

まとめ

『天動説』は、時代伝奇という枠組みだけでなく、ホラーや冒険活劇、あるいはミステリー的な要素も包含した複合的なエンターテインメント作品です。血まみれの舟の怪事件、よみがえる死者、傀儡(くぐつ)を操る忍者たち、そして異国の吸血鬼――要素だけ並べると破天荒にも思えますが、そこを力業でまとめ上げるのは、山田正紀がSFやミステリーで培ってきた作家的手腕にほかなりません。

そして、登場人物たちが必死に抗い続けてもなお、それらを上回る強大な力を持つ“さたん”の存在は、人間が抱える根源的な恐怖や無力感を象徴しているようにも読み取れます。その恐怖と絶望を力づくでねじ伏せるのではなく、傷つき、失いながらも前に進もうとする主人公たちの姿こそが、読者の心を捉えて離さない最大の魅力でしょう。

江戸という舞台で、横溝正史の『髑髏検校』やブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』のエッセンスが取り込まれ、さらに鳥居耀蔵ら歴史上の人物も入り乱れるという設定は、一歩間違えば破綻しかねないほどの大胆さですが、むしろそこが最大の読みどころともいえます。時代劇を愛する方、ホラーや伝奇小説が好きな方、あるいは山田正紀ファンにとっては、必読ともいえる一冊です。

復刊版では旧版上下巻が合本になり、書き下ろしの最終話や天野喜孝のイラスト再録も含まれているため、本作を初めて読む方はもちろん、既読の方も新鮮な気持ちで再読できるはず。江戸の闇を形作る“さたん”の恐怖と、“こうもり”の異名を持つ主人公・鉄太郎の昂然たる姿をぜひ目撃してみてください。

文庫・再刊情報

| 叢書 | 戎光祥 山田正紀時代小説コレクション |

|---|---|

| 出版社 | 戎光祥出版 |

| 発行日 | 2015/03/10 |

| 装幀 | 犬田和楠 |

不安と月

不安と月