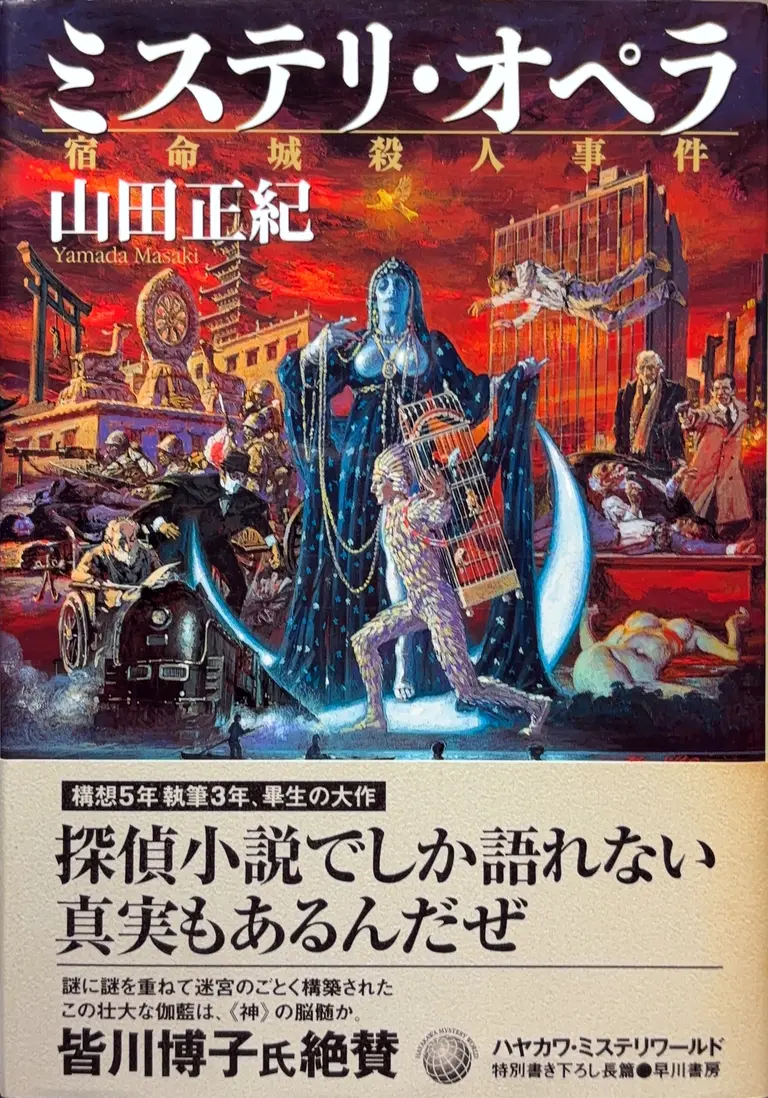

| 叢書 | ハヤカワ・ミステリワールド |

|---|---|

| 出版社 | 早川書房 |

| 発行日 | 2001/04/30 |

| 装幀 | 生頼範義、ハヤカワ・デザイン |

内容紹介

幻想と論理が交錯する「総体」としての物語

一冊の書物が持ちうる“すべて”を投じた作品

“これ以上、何を加える必要があるのか?”

読み終えた後に、誰もがそう感じるだろう。山田正紀の『ミステリ・オペラ』は、そのスケール、密度、構造、そして背負っている文芸的系譜において、まさに 「日本ミステリの到達点」 と言い切ってしまって差し支えない作品である。

構想3年。密室殺人、見立て、暗号、失踪、空中浮遊といった “本格推理小説のガジェット” を網羅しつつ、メタフィクション、昭和史、満州事変、パラレルワールドといった “異質な要素” が絶妙な調和を保って一つの《楽章》を形成している。

“あなたはこの作品をどのジャンルで読むつもりか?”

そして――“本当にジャンルという檻の中で済ませる気か?”

プロローグ:平成元年、東京の空に浮かんだ死体

舞台は1989年(平成元年)の東京。編集者・萩原祐介がビルの屋上から投身し、死んだ。

しかし、目撃者は語る。「彼の身体はしばらく空中を漂っていた」と。

この一見、ホラーめいた不可能状況から始まる物語は、やがてその死が単なる個人的悲劇ではなく、過去と現在、現実と虚構が交差する巨大な構図の入り口に過ぎないことを明らかにしていく。

そして祐介の妻・桐子は、夫の死をきっかけに不可解な現象と遭遇し、ある“未完の探偵小説”と、その手記に導かれるように、昭和13年の満州国、宿命城の物語へと“落ちて”いくのである。

昭和13年、満州:オペラ『魔笛』と「宿命城」の惨劇

昭和13年、満州国・黒竜江省・玄圃溝(シュエンプオウ)。国策オペラ『魔笛』の奉納を目的としたロケ地「宿命城」へ、映画関係者が集められていた。

その中にいたのが善知鳥良一(うとうりょういち)という青年。彼の手記が、物語の中核をなす。

しかし、舞台裏では何者かによる連続殺人事件が発生する。密室、首なし死体、見立て、暗号、失踪、列車消失……と、探偵小説的アイテムの見本市のような展開が続く。

しかもその事件は単なる娯楽ではなく、昭和という時代の影を、そして日本が置き去りにした歴史の断片を、静かに、だが重くあぶり出していく。

“宿命城殺人事件”とは何だったのか?

物語中に登場する探偵小説『宿命城殺人事件』。これは架空の作家・小城魚太郎によって書かれた作中作である。ところがその内容が、善知鳥良一の手記と一致している。さらに桐子はその中の登場人物、朱月華(チュウ・ユエホワ)として物語世界に入り込むかのような錯覚に陥っていく。

現実と虚構、過去と現在がシンクロしながら物語は進行し、読者自身もまた、「これは誰の視点で語られているのか?」「現実とは何か?」という問いに突き落とされる。

語りえぬものを語るために:メタミステリとしての意義

“この世には探偵小説でしか語れない真実というものがあるんだぜ。”

これは単なるキャッチーな文句ではない。本作は、“探偵小説”という形式でしか語ることのできなかった“昭和”そのものを扱っている。

それはまさしく、文学装置としてのミステリの限界と可能性への挑戦である。

🎤 著者インタビューからのさらなる考察:山田正紀の視点

山田正紀自身は、この作品についてこう語っている。

「最初は進軍中の軍隊が山の中で密室状況になり、消滅してしまうという発想だったんです。そこから話が巨大に、複雑になっていった」

また、幻想性が強く語られることについてもこう述べている。

「本格ミステリと幻想小説は、歴史的にも地続きなんですよ。だから私はそこを強調したかったんです」

そしてこの作品に込めた熱意を、こう締めくくっている。

「売れることがまず大事。でも、その上で“真に新しいミステリ”を模索していきたい」

著者自身の言葉からも明らかなように、山田はトリックのアイデアよりもプロット構築に苦労を感じていると語る。彼が強調するのは、本作が純粋なミステリーとして書かれたものであるということだ。また、ボルヘスに触発されたという「検閲図書館」の存在は、山田の文学的嗜好を象徴している。

無数の“謎”と、過剰なまでの“仕掛け”

- 密室殺人

- 暗号(甲骨文字/タロット/トランプ)

- ダイイングメッセージ

- 空中浮遊

- 失踪した遺体

- 偽装された巨人の骨

このようなガジェットが怒涛のように流れ込んでくるが、いずれも形式的なトリックではなく、物語構造そのものの一部として取り込まれているのが本作の凄みだ。

読者と批評家の反応:賛否両論の渦巻く問題作

一部読者からは「オチが弱い」「伏線が唐突すぎる」「トリックが稚拙」との指摘も見られる。しかし、それは“本格ミステリ”という文脈だけで本作を読もうとしたときに生じる齟齬だ。

この作品は、「解決されるべき殺人事件の謎」よりも、物語構造・昭和史の構造・読者とフィクションの関係そのものを主題としている。

つまり、これは「解決」のためのミステリではなく、「問い続ける」ためのミステリなのだ。

FAQ:よくある疑問に答える

Q. SFですか?

いいえ、本格ミステリです(著者も明言)。ただし、“量子力学的世界観”や“並行世界”など、SF的モチーフは多く含まれています。

Q. 難解ですか?

はい、かなり。 特に読解に慣れた読者向け。構成・文体・人名・プロットすべてが挑戦的。

Q. 読む順序や準備は?

特にないが、山田正紀の他作品( 『神曲法廷』、『エイダ』など)や戦前昭和史、探偵小説史に馴染みがあると格段に深く読める。

オペラシリーズとしては、この後「マヂック・オペラ」、「ファイナル・オペラ」と続いていく。

🎼 最後に:“オペラ”であることの意味

タイトルにある“オペラ”とは、単に『魔笛』を題材としたからではない。本作そのものが、“登場人物・プロット・背景・思想”のすべてが交響する、総合芸術=オペラなのだ。

まさにそれは、「読む」というより “浴びる” 作品であり、読者はその中で、意味、幻想、謎の渦に取り込まれていく。

🔗 さらに読みたい人のために(外部リンク)

📚 この記事があなたの読書に“視差”をもたらすことを願って。

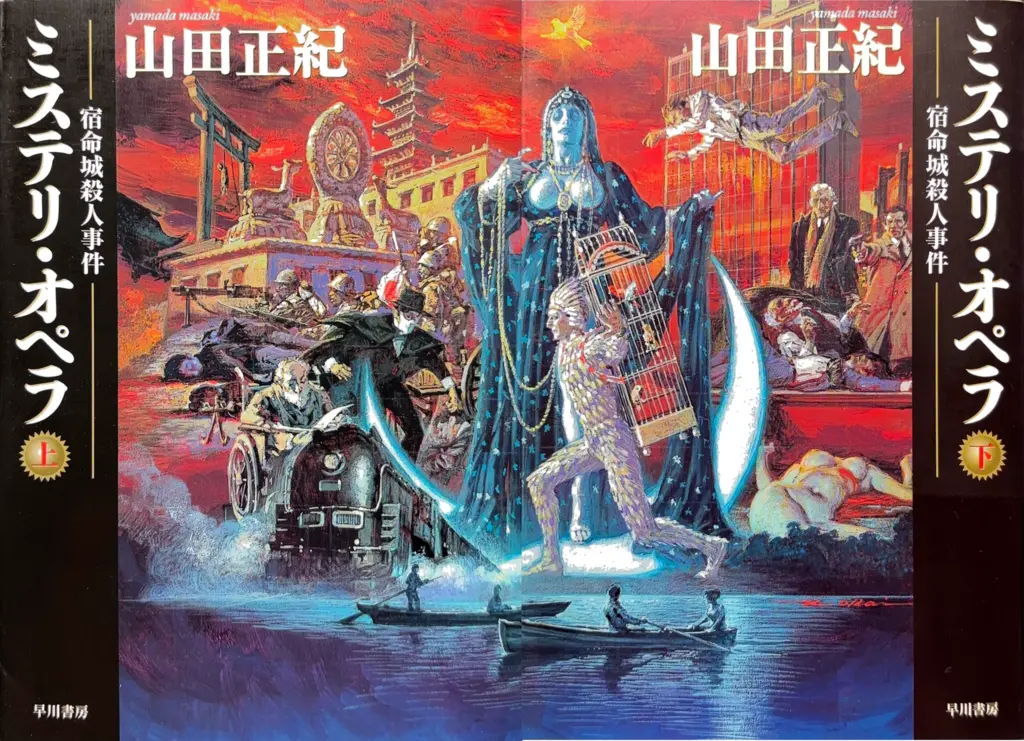

文庫・再刊情報

| 叢書 | ハヤカワ文庫JA(上・下) |

|---|---|

| 出版社 | 徳間書店 |

| 発行日 | 2005/08/31 |

| 装幀 | 生頼範義、ハヤカワ・デザイン |

不安と月

不安と月

![螺旋[スパイラル]](https://phantomoon.com/wp-content/uploads/2025/03/spiral-1-1024x1691.webp)