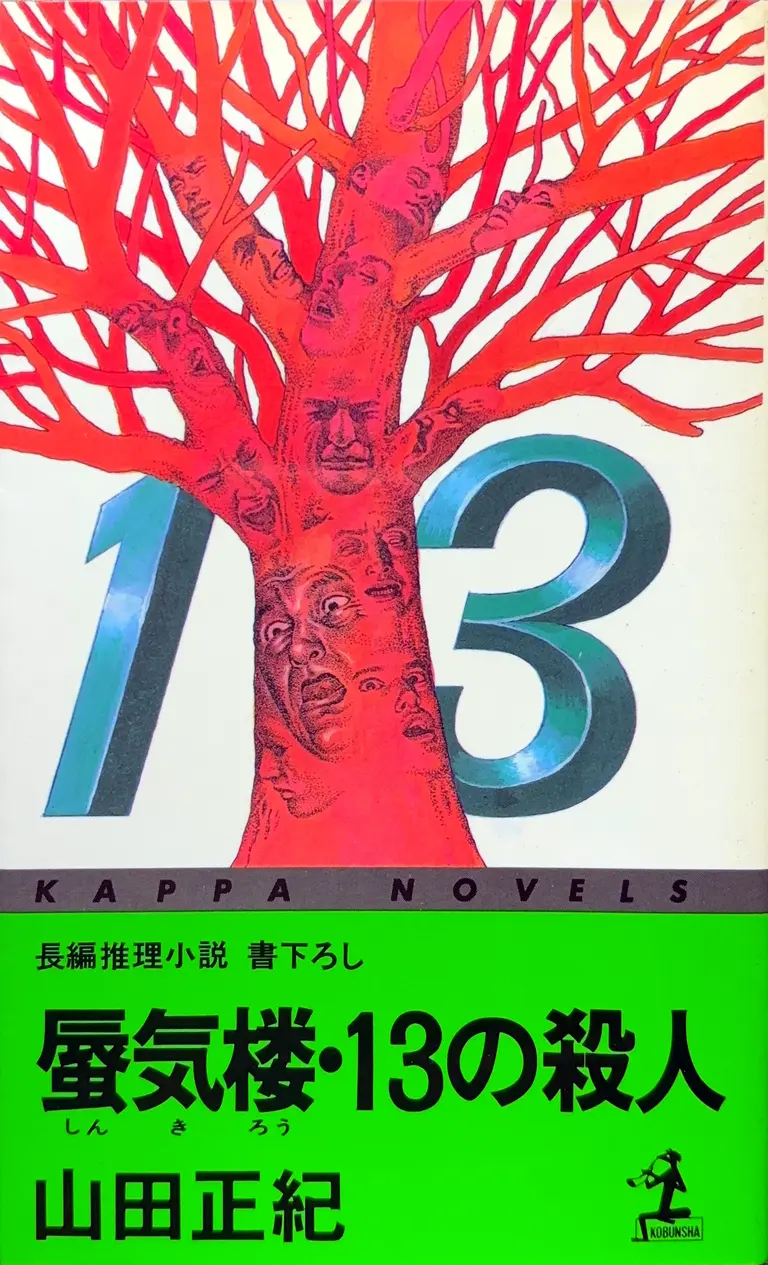

| 叢書 | KAPPA NOVELS |

|---|---|

| 出版社 | 光文社 |

| 発行日 | 1990/04/25 |

| 装幀 | レオ・澤鬼 |

内容紹介

はじめに

本作『蜃気楼・13の殺人』は、タイトルからもわかるように“蜃気楼”という幻想的なキーワードを含んだミステリー作品であり、山間の農村を舞台にして壮大な「密室殺人事件」が繰り広げられます。「全長10キロの密室」 などインパクトのある設定を基盤として、社会的問題意識(リゾート開発や過疎化など)も巧みに織り込まれた作品です。

物語の概要

本書は、過疎に悩む農村・栗谷村 を舞台に始まります。栗谷村では、過疎化対策(村おこし)の一環としてマラソン大会が開催されることになりました。そこに参加するのが、東京から新天地を求めて移り住んだ主人公・久保寺健一 です。村に溶け込むために大会に参加した健一でしたが、レース中に起こったのは凄惨な事件でした。

- 事件の発端

- マラソンコースを走っていた健一は、ゼッケン13番の選手が血を吐き倒れているのを目撃します。驚き慌てて医師を呼びに行き、戻ってきたところ、そこにあったはずの男の姿は忽然と消えていました。さらに不気味なことに、コース上から 13人ものランナーたちが一斉に失踪 していることが判明します。

- 13番の選手の死体発見

- 当初は倒れただけだったかに見えた13番の選手ですが、後に 木の枝に突き刺さった無惨な死体 となって発見されるという衝撃の展開を迎えます。極めて残酷な状況での死体の出現は、単なる「事件」ではなく「怪事件」の色合いを強めました。

- 150年前の古文書との符合

- さらに奇妙なことに、今回の事件と全く同じ出来事が、150年前に記された古文書「栗谷一揆騒動諸控(くりたにいっきそうどうしょひかえ)」に描かれていることがわかります。現代のマラソン大会と、150年前に起こった一揆の事件がどのようにつながり、同じような形で悲劇が再現されているのか。この“不思議な符合”が、物語全体のミステリー性を大きく盛り上げるポイントです。

「全長10キロの密室」という大胆な舞台設定

本作は 「全長10キロの密室」 という表現で語られます。通常、密室といえば「部屋」や「館」といった閉ざされた空間が想定されますが、本作は「野外のマラソンコース」という開放的な場所を舞台にしながら、なぜか 逃げ場のない密室 として機能してしまう点が最大の魅力です。

- 密室感の源泉:地形・コースレイアウト

- 山あいの農村である栗谷村は、一見すると自然豊かな場所です。にもかかわらず、大会のコース設定や地形的要因、あるいは村の地元住民しか知らない道の入り組み方などが影響し、コースからは容易には抜け出せない構造になっています。いわゆる「地理トリック」のような要素が漂い、普段であればありえないような“密室状況”が生まれるのです。

- 幻想性を加速させる“蜃気楼

- タイトルにある“蜃気楼”は、蜃気楼現象そのものだけを指しているわけではなく、「幻想的な光景」「本来そこにないものが見えてくる不思議な状況」という意味合いを作品全体に付与しています。現実と幻の境を曖昧にし、読者に「これは本当に現実世界の出来事なのか?」と感じさせる要因とも言えます。

見立て殺人と150年前の古文書

本作では、13番の選手が消失・惨殺されるなどの事件が、150年前の古文書に記された一揆の様子と酷似している とされます。いわゆる「見立て殺人」の構造が取り入れられているわけです。

- 見立て殺人の魅力

- 見立て殺人とは、童話や詩歌、歴史的な事件などに“見立て”て行われる連続殺人のことを指し、ミステリーの世界では古典的ながら根強い人気を誇る題材です。「この一連の怪事件とまったく同じ出来事が、150年前の古文書『栗谷一揆騒動諸控』に書かれていた」 という仕掛けは、事件の重層性や歴史の繰り返しを強く読者に印象づけます。

- 過去と現代が重なり合う恐怖

- 現代の農村で巻き起こる事件が、数世代も前の一揆事件とリンクしているという事実は、まるで時空が歪んでいるかのような錯覚を起こさせます。ここで浮上するのが“蜃気楼”というキーワードです。「現実的な事件でありながら幻想的な世界を作り上げることに成功」 した要因として、過去と現代の因縁を織り込むという手法が見事に機能しているわけです。

事件の連発と“超絶な殺人技”の嵐

本作は、連鎖的に事件が起こっていくスピード感が非常に高いのも特徴です。普通のミステリーでは到底考えにくいような“派手な事件”が次々に起こります。血を吐いて倒れたはずのランナーが消失し、木の枝に刺さった状態で発見され、さらには葬儀の段階でも死体が再び消えるという二重三重の驚きを提供するのです。

- 圧倒的なエンターテインメント性

- このように次から次へと奇想天外な出来事が展開することで、読者は現実離れした世界に一気に引き込まれてしまいます。「トラクターが空を飛ぶ」という表現も、まさに山田正紀氏らしい大胆さであり、論理的な謎解きを重んじる一方で、読者を振り回す“サービス精神”にも満ちている点が魅力です。

- SFではなくミステリーとしての説明

- ただし、いくら超絶な事件が起こるといっても、本作は最終的に「謎に対する論理的な解決」を提示するミステリーです。山田正紀作品はSF的な発想が強いものもありますが、本作はミステリーとしての整合性を最後まで保っているという点が大きな特徴となります。

村を“異世界”化する手法と社会問題意識

本作では、山あいの農村という舞台が “異世界” のように演出されているという指摘があります。

- 東京から来た主人公一家の視点

- 主人公の久保寺健一は都会から地方に移り住んだ“よそ者”です。都会の常識で見たときに、農村は全く違うローカルルールが存在したり、因習や地域特有の問題が根深く残っていたりします。そうしたギャップが、村を一種の「非現実空間」へと変容させ、読者にも異質感を与えるのです。

- 環境破壊・リゾート開発問題への言及

- 過疎地の経済対策としてリゾート開発を推し進める動きは、日本各地で見受けられた社会的トピックです。本作では、その開発にまつわる利害関係や官僚・資本家への批判ともとれる視点が織り込まれており、単なるファンタジックな事件だけでなく、社会問題意識が含まれている(「人間が自然をいかに都合よく利用するか」という)点も評価されています。

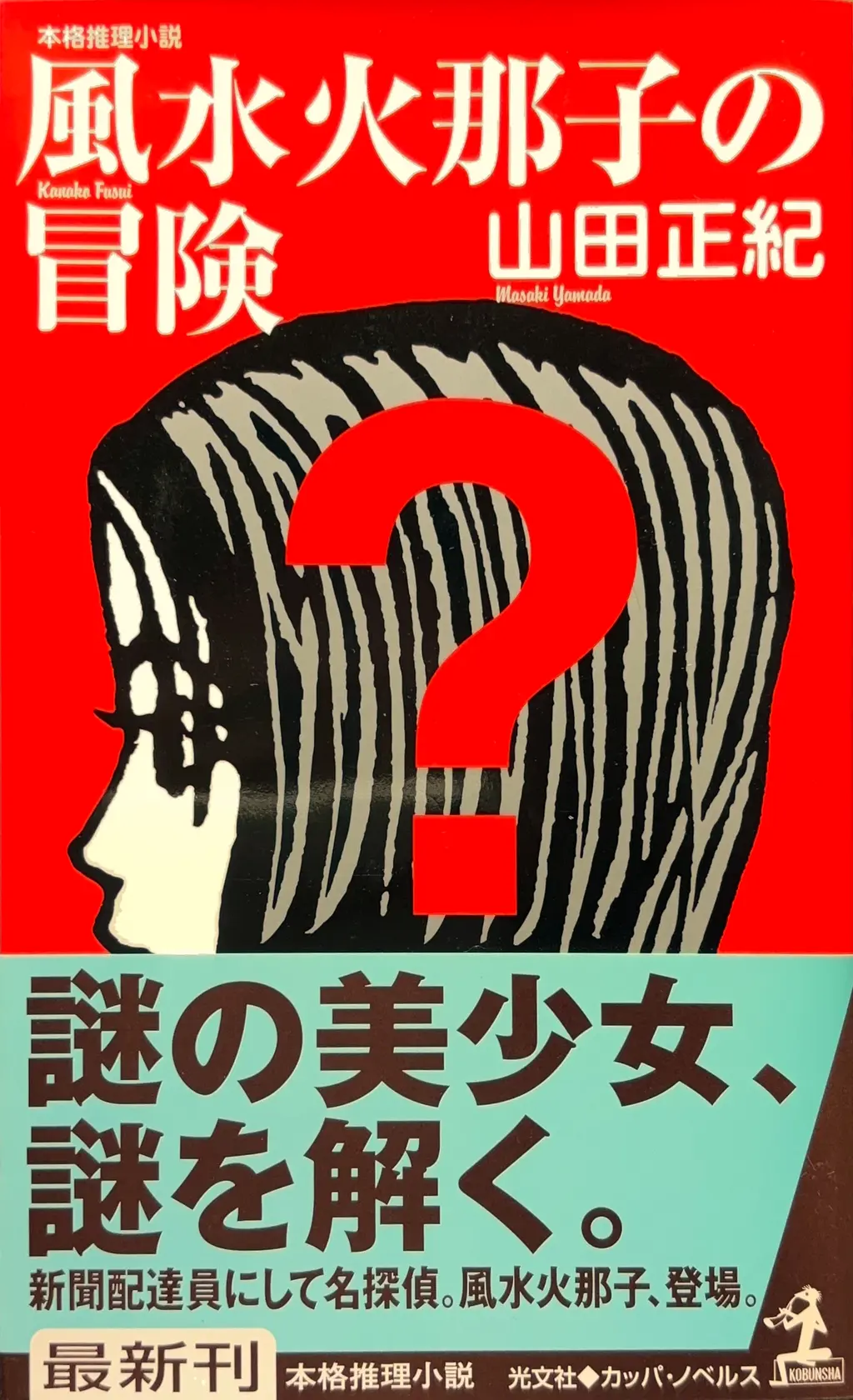

登場人物と探偵役――風水林太郎の存在

本作には、後の山田正紀作品『螺旋』で謎解き役をつとめた 風水林太郎 が登場します。ただし、本作での風水林太郎は「出番がわずか」であり、山田氏自身が意図したほどの活躍をしないまま終わっています。

- 著者自身が納得できなかった探偵造形

- 山田正紀氏は本作において 探偵役の存在感 をもっと強く描きたかったものの、実際には充分に活かしきれなかったという経緯があるようです。

- 後の作品への布石

- その後、山田氏の作品世界において風水林太郎は風水火那子へと探偵役がバトンタッチされたように思われます。このような作者の内面的な試行錯誤を知ると、山田正紀氏の探偵小説に対するスタンスがより深く理解できるでしょう。また、『蜃気楼・13の殺人』で物足りなさを感じたからこそ、後の作品で新たな探偵役を誕生させたという過程も、作家としての成長や方向転換を示す興味深いポイントです。

構成の妙――「エピローグのようなプロローグ」から「プロローグのようなエピローグ」へ

普通、物語の冒頭はプロローグ、結末はエピローグと位置づけられますが、本作はそれらを逆転させたかのような凝った構成をとっているようです(文庫版では単純に、「プロローグ」と「エピローグ」と変更されています)。

これは、本作が時間の円環構造を意識しているからです。最初と最後が呼応することで、作品全体に強い印象を残します。

- 凝った構成がもたらす余韻

- 読者は最初から結末に近い雰囲気を感じさせられ、終盤では逆に新たな物語の始まりを予感させられる――という仕掛けが施されていることで、物語の余韻が非常に強く残る作品になっています。この構成は“蜃気楼”的な、どこまでが真実でどこまでが幻か という読後感とも重なり、本作のミステリー要素をより際立たせている要因となっています。

- ラストの主人公の台詞

- ラストの主人公の台詞を直接引用することは避けますが、そこには“蜃気楼”という言葉の持つ象徴性や、全体を通したテーマとの決着点が凝縮されていると推測できます。読者が物語を読み終えたあと、主人公が放つ言葉には、事件の結末だけでなく、村の抱える問題や主人公自身の内面の変化などが集約されていることでしょう。

作品の評価と山田正紀氏自身の感想

本書は2002年10月に文庫化された際、若干の加筆訂正が施されています。その中でもっとも目につくのは、先述した風水林太郎の登場でしょう。一方で著者・山田正紀氏自身は、本作の出来に対して完全には満足していなかったという記述も見受けられます。理由は、やはり探偵役が十分に描き切れていなかったからという点のようです。

- 読者の評価

- 本作は 「盛りだくさんの内容」「見事なまとめ上げ」「超絶な殺人技の大サービス」 など、肯定的な評価が多く見られます。一方で「トリックとしてはやや無理があるところもある」など、全体のバランス感には賛否両論があることも事実です。ただ、その“荒唐無稽さ”も含めて、唯一無二の魅力を放つのが本作の面白さだと言えるでしょう。

- 著者の思惑とのギャップ

- 作者が想定していた“探偵像”と実際の作品との間にギャップが生じたものの、それを補って余りあるほどのエンターテインメント性を備えている作品です。その後、山田氏は他作品にて探偵役を再構築し、より納得のいく形を追求していくことになります。そういった“作家の創作過程の一端”を知ることは、ファンにとっては非常に興味深い部分でもあります。

読後感と見所の総まとめ

- 1. 大規模な“見立て殺人”

- 150年前の古文書とシンクロする事件は、歴史の幻影が現代に蘇るかのような不気味な雰囲気を醸し出します。

- 2. 目を見張る仕掛けの連続

- 死体が何度も消えたり、不可解な状況で串刺し死体が発見されたり、トラクターが空を飛んだりと、ミステリーらしからぬ突拍子もない事件が続出する点がインパクト抜群です。

- 3. 社会的問題意識との融合

- 単なる奇想天外な設定だけではなく、リゾート開発や過疎化問題など現実のテーマが入り込み、物語に深みとリアリティを与えています。

- 4. 探偵像の試行錯誤

- 風水林太郎の登場は短いながらも、作者の描きたかった探偵小説の片鱗を感じさせます。後の作品との対比で読むと、一層楽しめる要素です。

- 5. 幻想と現実の狭間で揺れるストーリー

- タイトルの“蜃気楼”が示すように、真実が見えそうで見えない、消えそうで消えないという曖昧さこそが作品の核。エピローグとプロローグの倒錯的構成も含めて、“今まさに物語の中にいる”という感覚を味わえます。

山田正紀作品の位置づけ

山田正紀氏は多彩な作品を世に送り出しており、SFファンやミステリーファンからも熱い支持を受けています。本作はそうした山田ワールドの一端を示す代表的な作品の一つと言えるでしょう。

一方で、本作が刊行された時期(単行本初出は1990年、文庫化は2002年)は、作者がさまざまな作風を模索していた時期とも重なります。SF的要素や社会派要素、純粋ミステリーの要件が混在し、それらが一体となって読者を翻弄する――ある意味“山田節”が炸裂した作品ともいえます。

おわりに:蜃気楼に誘われる読者

『蜃気楼・13の殺人』は、大胆な設定と奇抜な事件展開でミステリーファンを魅了し、社会問題という現実的テーマとも融合した、非常にユニークな作品です。

それはまさに、蜃気楼(しんきろう)に誘われるような読書体験と言えます。読者は真実を知りたくてページをめくるものの、いつの間にか現実か幻か分からない境地に追い込まれていく。さらに結末では、エピローグとプロローグが逆転するような余韻が待ち受けており、読後に強烈な印象を残します。

過疎化やリゾート開発といった社会背景を色濃く反映しつつも、事件のネタや仕掛けは娯楽性に富んだものが多いため、硬軟織り交ぜたエンターテインメント作品 としての魅力は申し分ありません。もし本作を未読の方がいれば、その混沌とした世界観に一度触れてみてはいかがでしょうか。蜃気楼に惑わされ、そして山田正紀流の奇想に翻弄される時間は、きっと忘れられない読書体験を約束してくれるはずです。

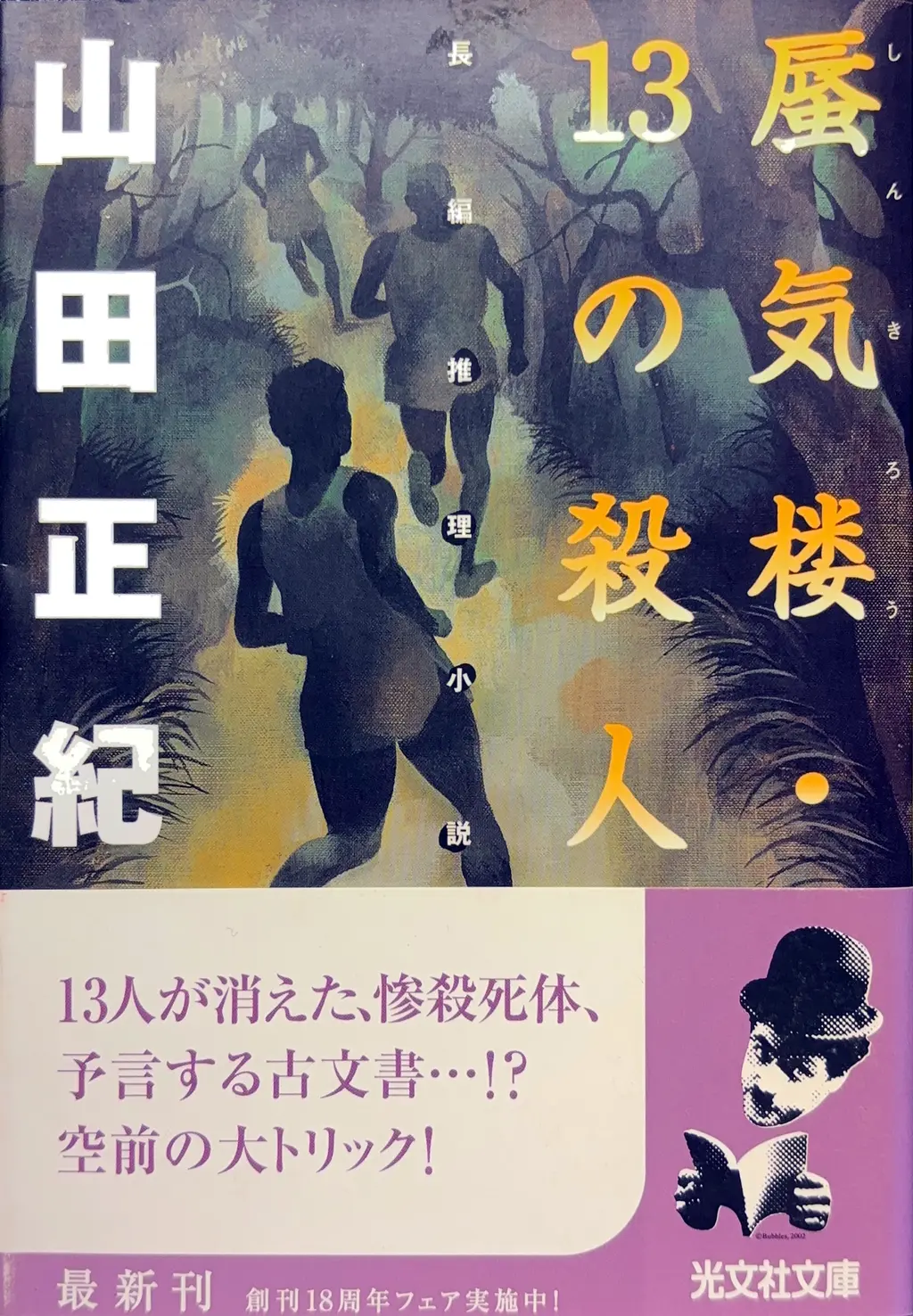

文庫・再刊情報

| 叢書 | 光文社文庫 |

|---|---|

| 出版社 | 光文社 |

| 発行日 | 2002/10/20 |

| 装幀 | スタジオ・ギブ、浅野隆広 |

不安と月

不安と月 ![螺旋[スパイラル]](https://phantomoon.com/wp-content/uploads/2025/03/spiral-1-1024x1691.webp)