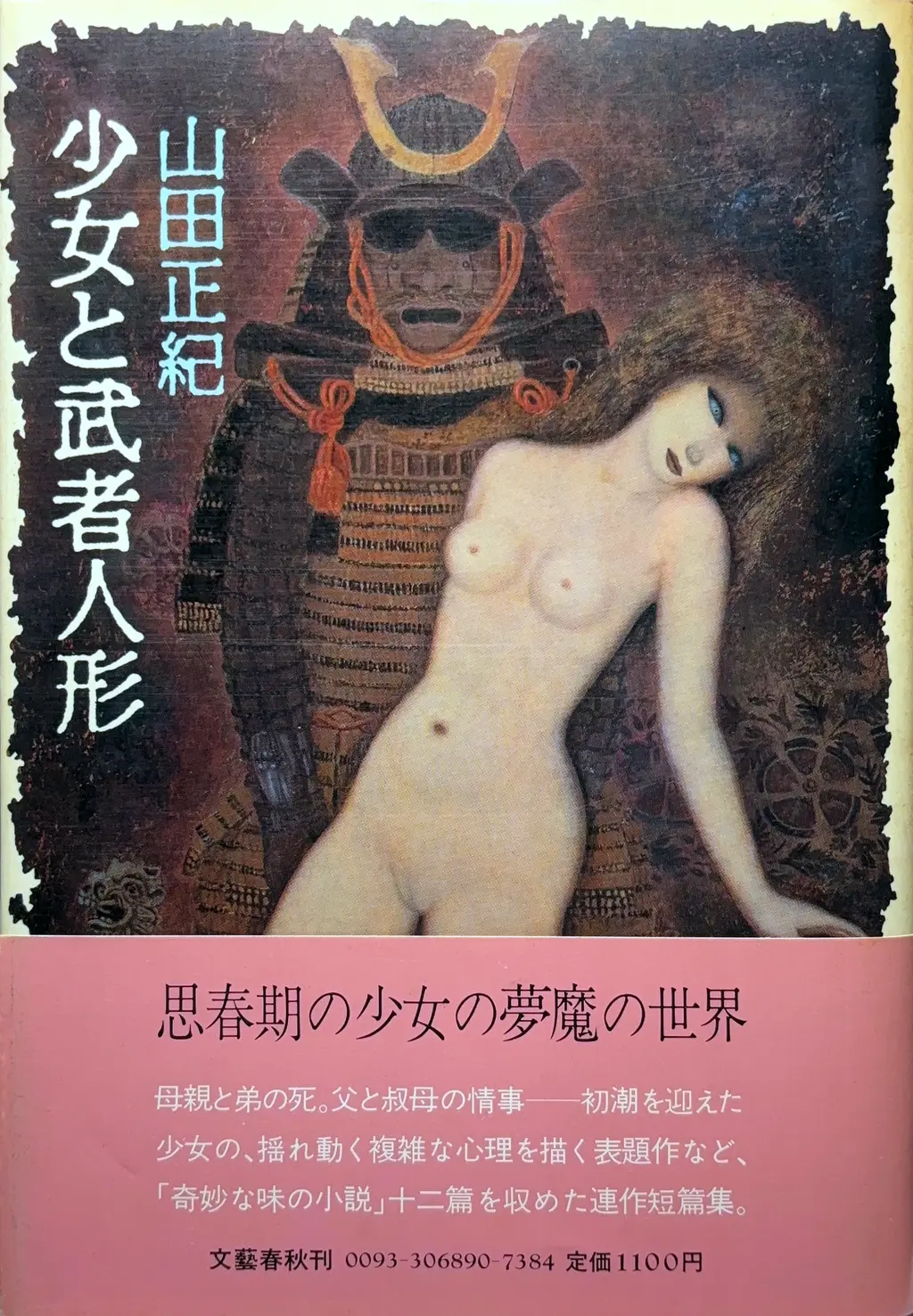

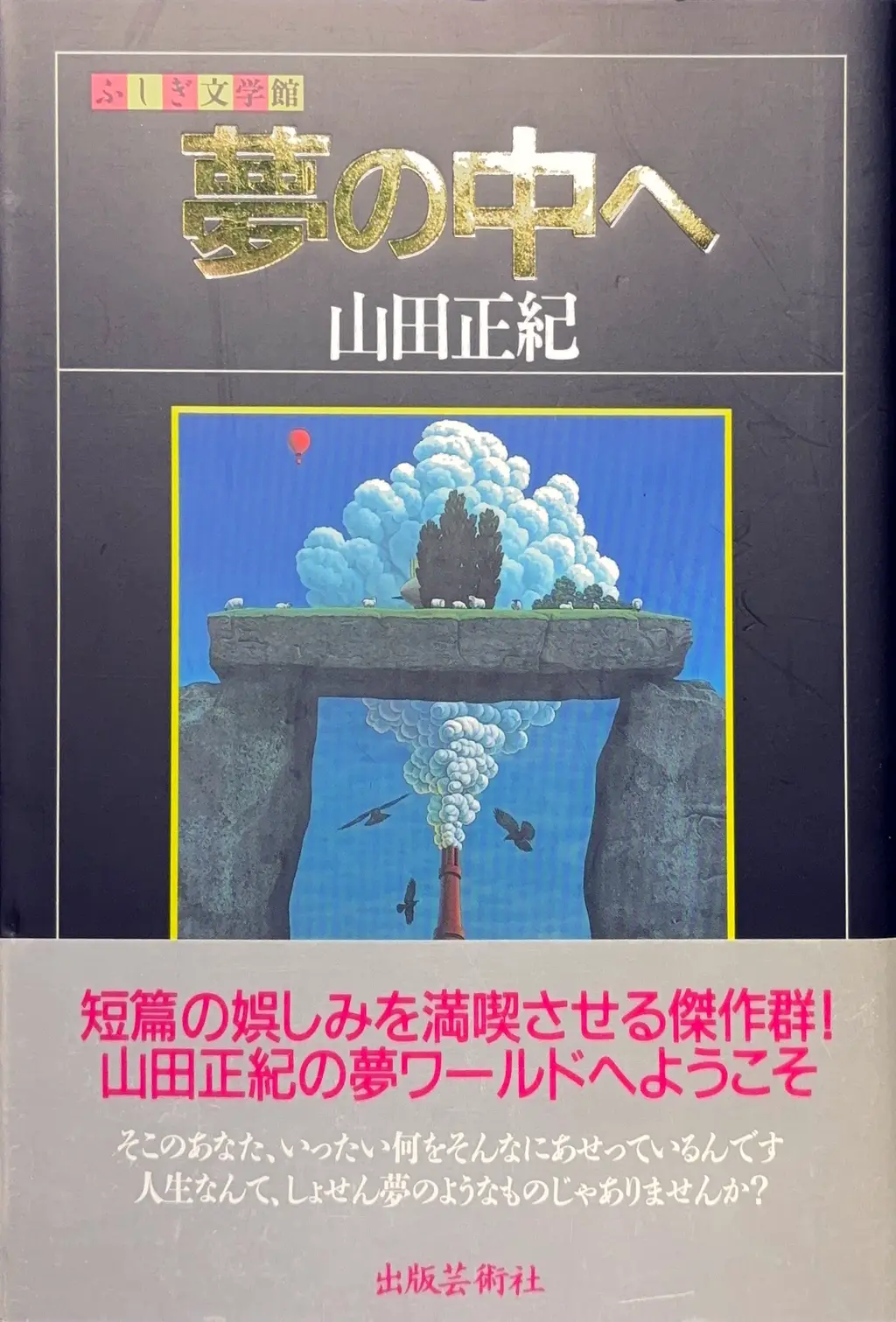

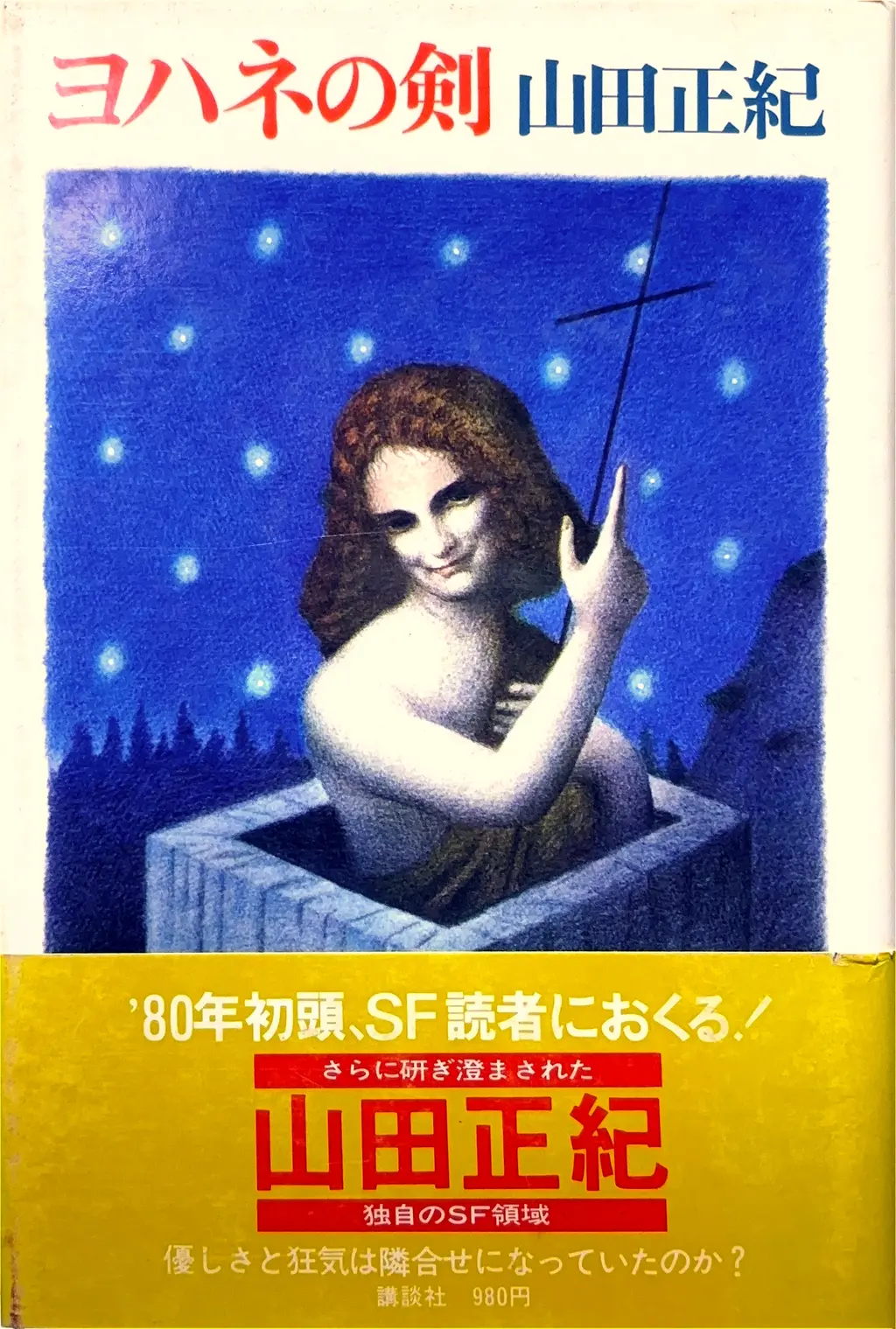

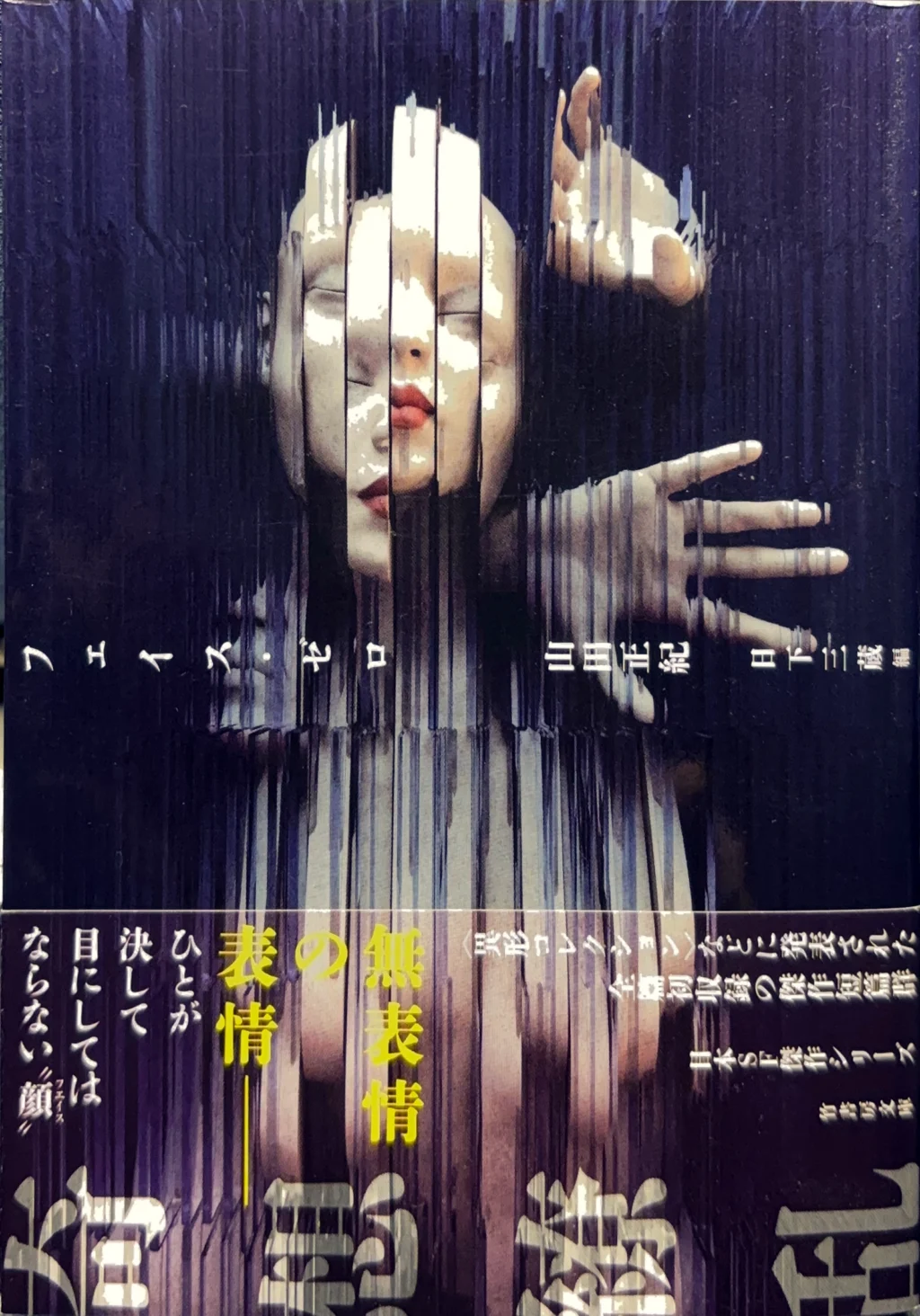

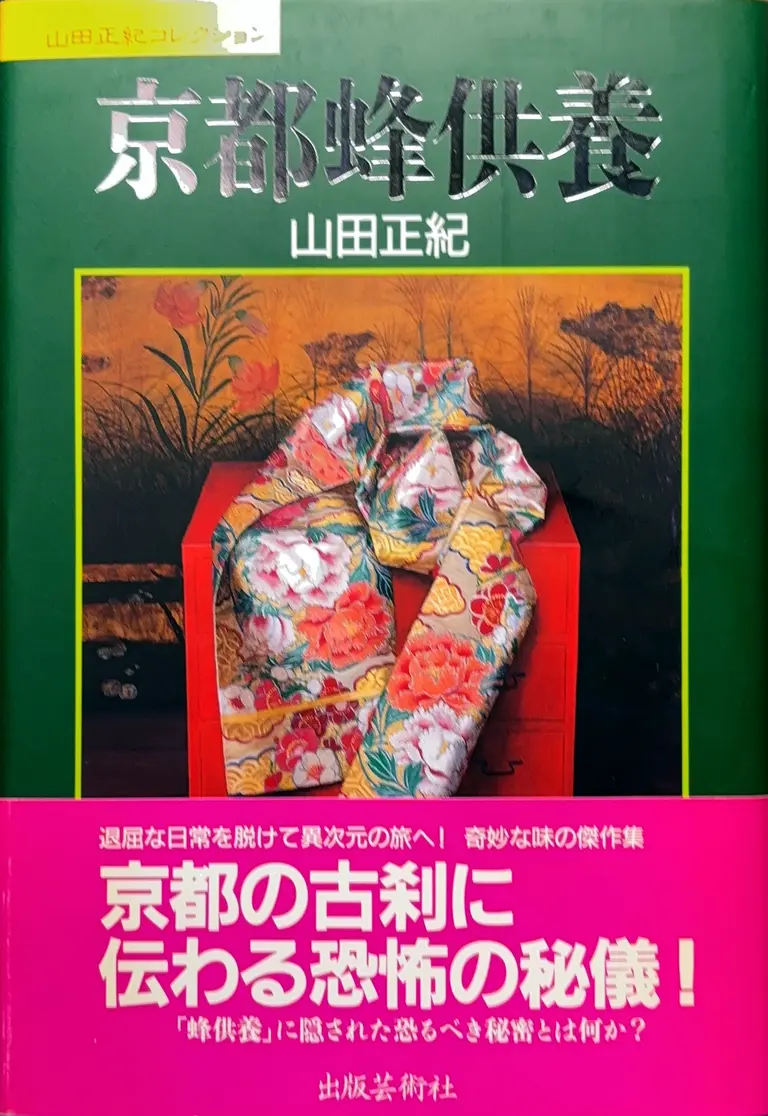

| 叢書 | 初版 |

|---|---|

| 出版社 | 出版芸術社 |

| 発行日 | 1994/06/20 |

| 装幀 | 森下年昭、(装画) 恩田智恵美「静物」 |

収録作品

- 鮫祭礼

- 猫を憎む

- モアイ

- 鳥のいない鳥篭

- 京都蜂供養

- 転げ落ちる

- いけにえの空

- 獣の群れ

- 近くて遠い旅

内容紹介

収録作品紹介

山田正紀による短編集「京都蜂供養」は、1994年6月に出版芸術社から刊行された短編集成の完結巻です。表題作「京都蜂供養」を含む全9篇の短編小説が収録されており、巻末には全著作リストが付されています。

本作品は大きく分けて三つのテーマ群で構成されています。第一に「鮫祭礼」「モアイ」「京都蜂供養」に代表されるSF的要素を持つ作品群、第二に「猫を憎む」「鳥のいない鳥籠」「転げ落ちる」といった日常の中の狂気を描いた作品群、そして「いけにえの空」「獣の群れ」「近くて遠い旅」という中年の哀愁を テーマとした作品群です。

「鮫祭礼」

16歳の少年を主人公に据え、島の奇妙な掟と鮫神様との闘いを描いた作品です。父親への憎悪を抱える主人公が、死闘を通じて向き合う真実は、島の伝統に潜む驚くべき知恵を示唆しています。

SF的な要素と人間関係のドラマが絶妙に融合した初期の傑作で、山田正紀の力量が光ります。

「猫を憎む」

赤ん坊を守るという一見正当な動機から始まる恐怖譚です。主人公の猫への憎悪が持つ独特の背景設定が、物語に深い陰影を与えています。

「モアイ」

深海での潜水船事故調査を舞台に、巨大モアイ像との遭遇を描いたSF作品です。科学的な調査の裏に潜む人間の思惑と、その露見による主人公の心理的転換が効果的に描かれています。

「鳥のいない鳥籠」

不倫関係を持つ男女の物語を、空の鳥籠というメタファーを通して描き出した秀作です。象徴的な小道具の使用が物語の余韻を深めています。

「京都蜂供養」

表題作として、失踪した恋人の足取りを追う男性が、京都の古刹で目撃する奇怪な儀式の真相に迫る物語です。蜂供養という独創的な儀式の設定が、物語に特異な魅力を付与しています。

奇妙な儀式の裏に隠された意外性のある真相が秀逸で、冒頭からの伏線回収も見事。山田正紀らしいミステリとSFの融合が楽しめる一篇です。

「転げ落ちる」

坂道を歩き続ける主人公の心理を通して、人生の不条理を象徴的に描いた異色作です。登っているのか、降りているのかさえ判然としない坂道という設定は、現代人の生の不確かさを表現しています。物語は極めて短いながらも、読者の心に鋭い余韻を残す手法が印象的です。主人公の心理描写を通じて、日常の中に潜む実存的な不安が巧みに表現されています。

「いけにえの空」

揺れる飛行機の中で過去を回想する川村の物語は、「負けイヌ」という自己認識からの脱却を試みる中年男性の心理を鮮やかに描き出しています。憧れの島での新生活という希望を抱きながら、激しい揺れに襲われる飛行機の中で展開される物語は、人生の岐路に立つ人間の不安と期待が交錯する様を象徴的に表現しています。最後に待ち受けるオチは、読者の予想を裏切る独創性を持っています。

「獣の群れ」

駅のホームでの些細な出来事から始まる現代的な悲劇を描いた作品です。主人公の内田と女子高生たちとの価値観の衝突は、世代間の断絶や現代社会における相互理解の困難さを浮き彫りにしています。「ジジイ」という蔑称から始まる事件の展開は、社会における立場や権威の揺らぎ、そして理解不能な他者との対峙を通じて、現代社会の闇を照射しています。衝撃的な結末と最後の一行は、読者の心に深い余韻を残します。

長編『愛しても、獣』のテーマを短編で再解釈したような一篇で、最後の1行が深い余韻を残します。社会的な対立を描いた力作です。

「近くて遠い旅」

高校時代の同級生・律子の訃報をきっかけに、主人公の篠崎が過去を振り返る物語です。仕事に追われる日常の中で届いた黒枠の葉書は、かつて何度も誘われながら応じなかった律子との関係を象徴しています。物語は単なるノスタルジックな回想に留まらず、人生における選択の意味や、取り返しのつかない時間の経過を深い共感とともに描き出しています。篠崎が律子の住んでいた町を訪れる場面では、失われた可能性への追悼と、現在を生きることの意味が静かに問いかけられています。

総評

これらの作品群は、SF的要素、日常の狂気、中年の哀愁という三つのテーマを軸としながら、それぞれが独自の世界観を持って展開されています。特筆すべきは、どの作品においても日常的な出来事や些細な違和感から物語が始まり、そこから予想外の展開へと読者を誘う構成力です。

山田正紀は、これらの短編を通じて、現代社会に生きる人々の不安や葛藤、そして存在の不確かさを、時にSF的な想像力を駆使しながら、時に日常の微細な観察を通じて描き出すことに成功しています。本短編集は、現代日本文学における異形との遭遇譚の秀作として、高い評価に値するものと言えるでしょう。

特に「獣の群れ」における世代間の断絶と理解不能な他者との衝突は、現代社会における分断の縮図として読むことができます。

不安と月

不安と月