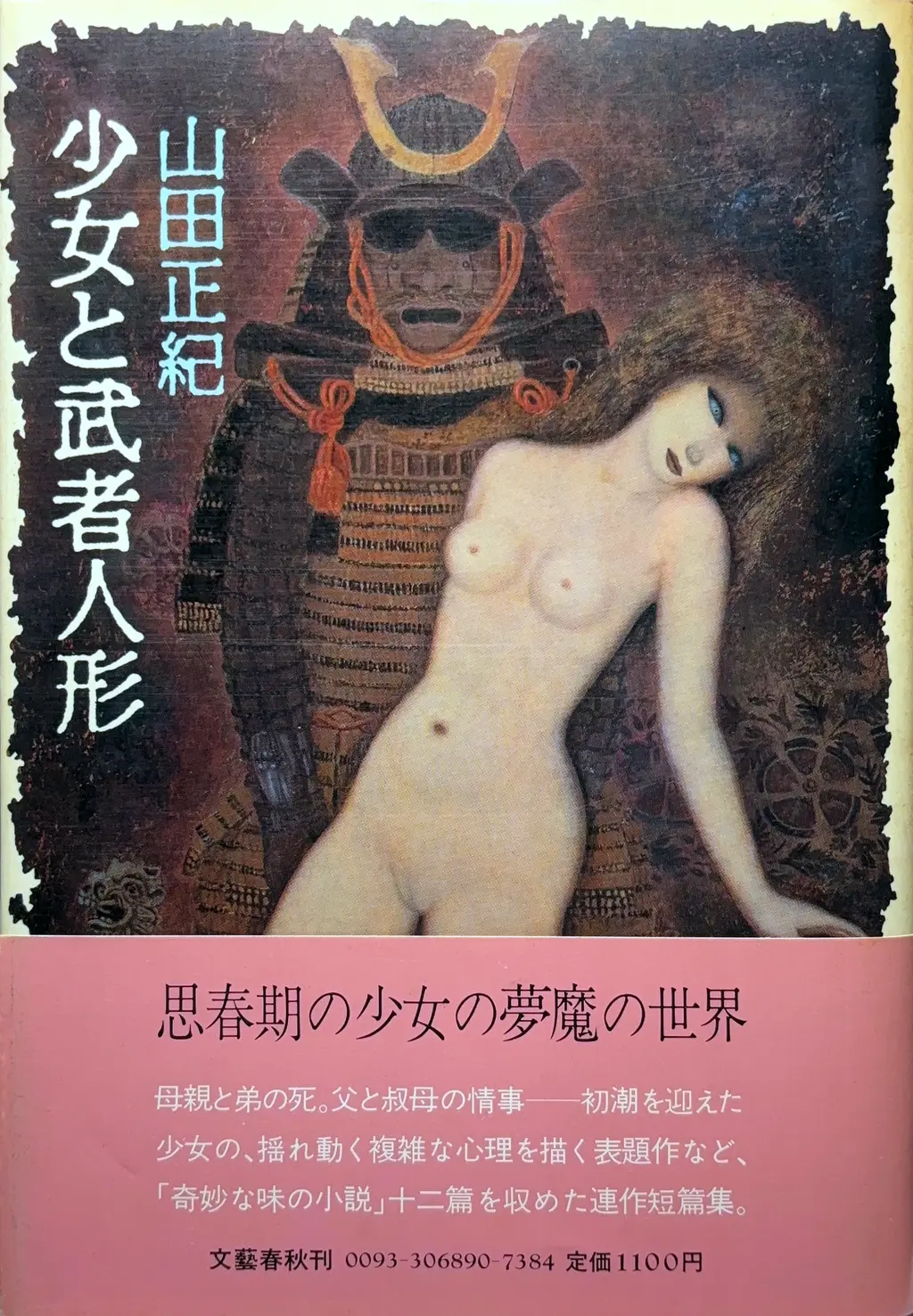

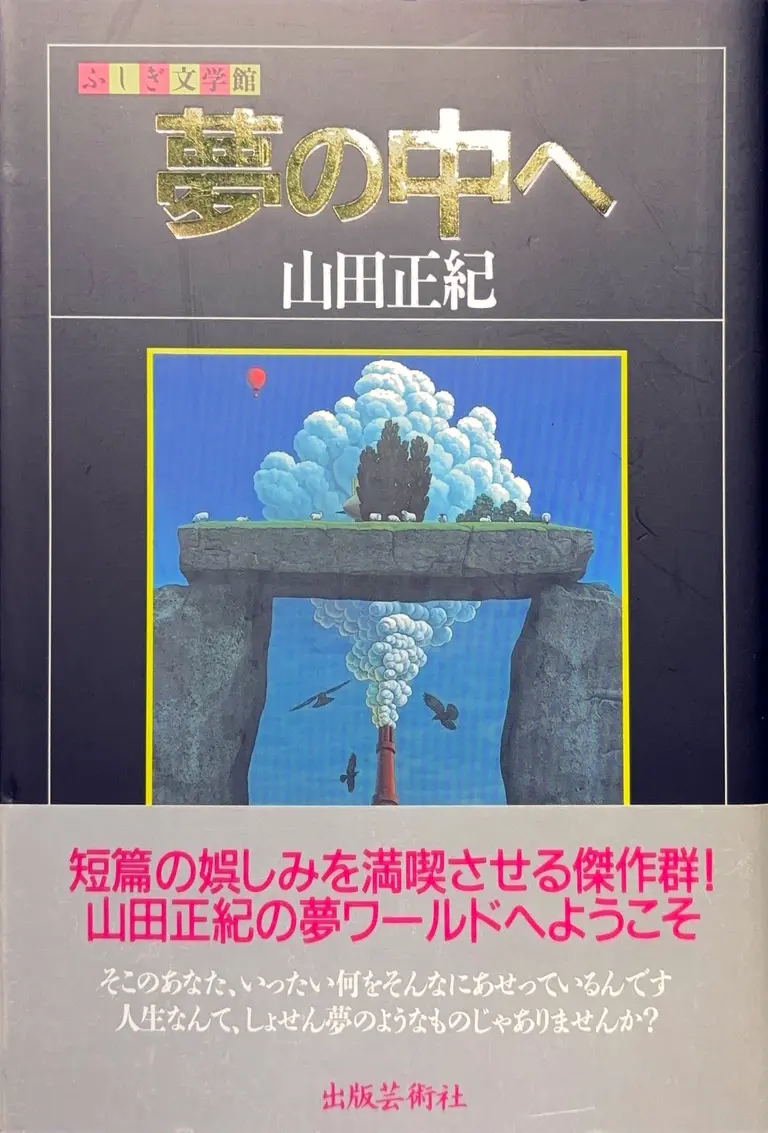

| 叢書 | 初版 |

|---|---|

| 出版社 | 出版芸術社 |

| 発行日 | 1993/07/10 |

| 装幀 | 森下年昭、(装画) 泉谷淑夫「偽りの楽園」 |

収録作品

著作No.28.「少女と武者人形」収録12篇 +

- 十三時の時計

- 思い出酒場

- 暗い夜、悲鳴が聞こえる

- 織女と牽牛

- ネコ・レター

- 生れながらの敵

- 硬貨をもう一枚

- 狼がきた

- 旬の味

- イヌを連れたおじさん

- カレンダー・ガール

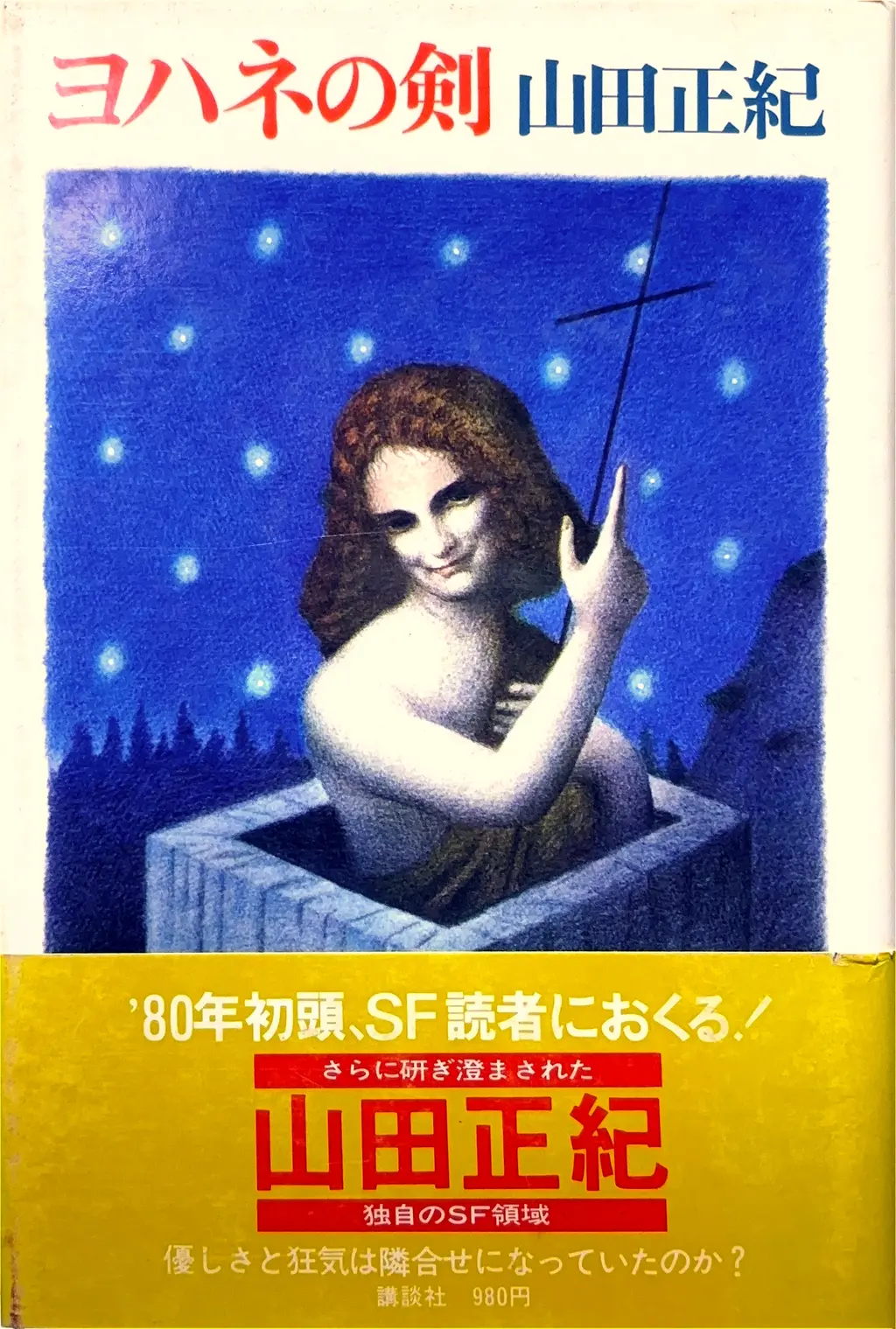

- 雪のなかのふたり(著作No.18.「ヨハネの剣」収録)

内容紹介

緒言

本作は、日常の風景の中に潜む不可思議な現象や、人間の心の奥底に潜む哀愁、そして時折ふと顔を見せる奇跡的な瞬間を丹念に切り取っています。読者はページをめくるごとに、現実と幻想が曖昧に交錯する空間へと誘われ、自身の内面と向き合うひとときを体験することでしょう。さらに、各短編に散りばめられたモチーフは、時の流れや記憶、運命といった普遍的なテーマに対する問いを投げかけ、深い余韻とともに多層的な解釈の可能性を示唆しています。これらの要素が融合することで、『夢の中へ』はただの娯楽作品にとどまらず、読者一人ひとりの心に響く文学作品へと昇華されています。

短編個別解説

再録分については、上記「収録作品」の項のリンクを辿ってください。

「十三時の時計」

『十三時の時計』は、入院が決まった夜に、一人の若者が街の骨董品屋で手にした不思議な時計が物語の核心となる作品です。店主から語られる、13回の鐘が示す秘密に触れるにつれ、時間の不可解な流れや運命の捉えがたい一面が浮かび上がります。物語の進行とともに、ただ一つの時計が持つ象徴的な意味が次第に明らかになり、読者は現実の裏側に潜む神秘に気付かされるのです。

この作品はまた、時間という概念が人間の生に与える影響を鋭く問いかけ、読者にとって自身の過ぎ去る時を改めて考える契機を提供します。若者の内面描写や、鐘の音が持つ重みが、日常の些細な瞬間を非日常へと変貌させる手法は、山田正紀ならではの繊細な表現と言えるでしょう。物語全体に漂う静謐な不安と、未来への漠然とした希望は、時に読者の心に深い余韻を残すと同時に、人生の儚さについての省察を促します。

「思い出酒場」

『思い出酒場』は、一見するとごく普通の酒場が舞台となりながらも、その店が実は客を選ぶという不思議な仕組みを持っているという設定が、物語に独特の彩りを加えています。登場人物たちは、自らの孤独や過去の記憶と向き合う中で、酒場という閉ざされた空間に集い、そこから再生や救済の可能性を模索していきます。

物語の展開とともに、淡い郷愁とともに心にしみる瞬間が次々と描かれ、特にラストに差し込まれる緊張感が読者に新たな視点を与えます。記憶の不確かさや、過ぎ去った時を取り戻そうとする切実な思いが、酒場という限定された空間に凝縮される様は、非常に印象的です。さらに、この作品は、記憶と現実の境界線を曖昧にし、失われた時を取り戻す試みを通じて、人間の内面に潜む孤独や希望の二面性を見事に表現しています。

「暗い夜、悲鳴が聞こえる」

本作は、平凡なサラリーマンであった主人公が、ある夜を境にすべてを捨て、一人で部屋に閉じこもる生活へと転落する過程を描いています。暗い夜に突如として聞こえた悲鳴が、彼の内面に深い不安と混乱を呼び起こし、徐々に日常の安定を崩していくさまが、緻密な筆致で表現されています。

物語に散りばめられた細部の描写は、日常の中に潜む微細な恐怖を鮮烈に浮かび上がらせ、読者に強い印象を与えます。主人公が感じる恐怖は、単なる怪奇現象として片付けられるものではなく、現代社会における孤独や疎外感の象徴とも言えるでしょう。山田正紀は、現実と幻想が交錯するその瞬間を巧みに捉え、悲鳴の背後にある深い心理的葛藤や、人間存在の儚さを浮き彫りにしています。

「織女と牽牛」

『織女と牽牛』は、古来より伝わる悲恋の伝説を、現代的な感性で再解釈した作品です。伝説として語られてきた織女と牽牛の物語は、哀しみと残酷さを帯びた古典的な物語でありながら、本作ではその枠を超えて、新たな物語性を帯びています。牽牛が天の川を渡ろうとするも、過酷な運命に翻弄される中で、図書館で出会った少女がもたらす一筋の光が、物語に予期せぬ転換をもたらします。

さらに、伝説の再解釈を通じて、古典と現代がどのように融合し得るかを示す本作は、読者に新たな視点と感性の変革を促します。古典的なモチーフを背景に、個々の登場人物が抱える孤独や希望、そして運命への挑戦が丁寧に描かれており、物語全体に独特の余韻と哀愁を与えています。山田正紀の筆致は、伝統的な物語の枠組みを巧みに利用しつつも、現代の感覚に即した新たな叙述の可能性を切り拓いています。

「ネコ・レター」

『ネコ・レター』は、内気な主人公が、好きな女性に直接ラブレターを書くことをためらい、代わりにネコに思いを託すというユニークなアプローチを取った作品です。ネコを通じて伝えられる主人公の想いは、言葉にできない内面の葛藤や切実な孤独を、ほろ苦いユーモアとともに浮かび上がらせます。物語は、内面の感情をシンボリックな存在に託すことで、直接的な表現以上の深い情感を呼び起こす点が特徴です。

また、この短編は、内面の葛藤を言葉では表現しきれない感情として、ネコという存在に託すことで、独特の詩情とユーモラスな側面を併せ持つ作品となっています。主人公が試行錯誤の末に見出すその一途な思いは、日常の中に潜む奇跡的な瞬間と重なり、読者に対してさまざまな感情を呼び起こす仕掛けとなっています。物語の結末に向かうにつれて、ユーモアと切なさが交錯する様は、読む者に温かい共感とともに、ほのかな哀愁をも感じさせます。

「生れながらの敵」

『生れながらの敵』は、家族内に潜む複雑な感情―特に父親に対する深い憎悪―をテーマに、弓子という女性の激しい内面世界を描いた作品です。長年にわたる親子間の対立が、単なる復讐劇に留まらず、家族という最も近しい存在に潜む矛盾や葛藤、そして無常な愛憎の様相を浮き彫りにします。物語は、弓子の内面に潜む激しい怒りと哀しみ、そしてそこから生じる自己破壊的な行動を、冷静かつ鋭い筆致で表現しています。

加えて、本作は、家族という枠組みの中での人間関係の複雑さや、愛情と憎悪がいかにして表裏一体で存在するのかを、読者に問いかける力を持っています。弓子の行動や心の葛藤は、単なる個人のドラマとしてではなく、広く普遍的な人間関係の問題として捉えられるべきものであり、その点においても非常に示唆に富んでいます。読者は、彼女の苦悩と闘いの中に、自身の内面と向き合うヒントを見出すことができるでしょう。

「硬貨をもう一枚」

『硬貨をもう一枚』は、現代都市新宿の喧騒の中で、偶然の出会いが持つ意味を問いかける物語です。主人公が行きつけのゲームセンター「イシス」で高得点を狙う日常の一コマが、突如として現れる妙な男との邂逅によって、幻想的な展開を迎えます。新宿という都市空間において、偶然の出会いが運命の分岐点となる瞬間を、冷静かつ詩的に描写しています。

また、この作品に見られる、都市の無機質な側面と、突如として現れる人間味溢れるエピソードの対比は、現代社会の一側面を鋭く映し出しています。偶然と必然の狭間で揺れる主人公の心情は、都市生活の中でしばしば見落とされがちな人間ドラマを象徴しており、読者に深い印象とともに、現代における孤独と再生の可能性を問いかけます。物語全体に漂うクールな雰囲気は、冷たい都市の夜にひそむ温かさを同時に感じさせる、山田正紀ならではの表現技法が光っています。

「狼がきた」

『狼がきた』は、暴走族が集うドライブ・インや峠での奇妙な目撃談といった、現代の風景を背景に、古典的な「狼少年」の寓話を想起させる物語です。主人公が友人たちの軽い嘲笑の中で、次第に自らの感覚が現実と幻想の境界線上で揺れる体験をする様は、寓話と現実の融合を巧みに表現しています。読者は、物語が進むにつれて次第にその不思議な世界観に引き込まれ、見慣れた風景の中に潜む異質な真実を垣間見ることになるでしょう。

さらに、寓話的な要素が現代の風景に溶け込むことで、物語は単なる恐怖譚にとどまらず、人間の信頼や疑念、そして日常に潜む不安といった根源的なテーマを浮かび上がらせます。山田正紀は、現実の中に潜む非日常性を鋭く描き出すとともに、寓話的なモチーフを用いることで、読者に深い思索と余韻を提供しています。

「旬の味」

『旬の味』は、失踪した若者の謎を追う刑事の視点を通して、現代社会の陰影や複雑な人間関係を浮き彫りにするミステリアスな作品です。若者の部屋から発見された食事会の招待状という、ささやかな手がかりが、物語全体に散りばめられた伏線とともに、次第に全体像を明らかにしていく様は、読者に緻密な推理と感情の交錯を体験させます。

また、刑事の内面描写は、事件解決という枠を超え、個々の人物が抱える孤独や失意、そして微かに灯る希望をも丁寧に描いています。物語における日常と非日常の交錯は、読者にとって単なる推理小説以上の、心の奥深くに触れる体験を提供しており、山田正紀の描く世界観が多層的であることを実感させる作品となっています。

「イヌを連れたおじさん」

『イヌを連れたおじさん』は、日常の中でふと目にする奇妙な出来事と、周囲の人々が抱く無意識の偏見や疑念を鋭く描いた作品です。毎日公園を訪れるおじさんが、連れ添う犬が日々変わるという事実は、一見些細な出来事ながら、地域社会に潜む固定概念や不信感を浮き彣りにします。物語は、初めはユーモラスな雰囲気で始まりながらも、次第にその裏に潜む不条理な現実を読者に提示していきます。

さらに、日常の中で見過ごされがちな小さな異変や、周囲の人々が持つ先入観を鋭く暴く手法は、社会に対する深い批評性を感じさせます。おじさんという一見普通の存在が、実は多くの謎と秘密を孕んでいるかのような描写は、読む者に強い印象とともに、現代社会の持つ二面性を改めて考えさせるものとなっています。鮮やかな逆転劇と、終盤に漂う不条理な虚無感は、物語全体の余韻をより一層深いものにしています。

カレンダー・ガール」

『カレンダー・ガール』は、病に伏す旧友・吉村の依頼に応じ、過去の記憶を呼び起こすために古いカレンダーを探すという、一見地味ながらも奥深いテーマを持った作品です。カレンダーに写された写真のモデルが、かつての自分自身を思い出させるという設定は、時間の経過とともに変わりゆく自己像を象徴し、読者にとって過去と現在、そして未来への思索を促す役割を果たします。

また、時の流れとともに薄れていく記憶の儚さや、再び取り戻そうとするかすかな希望が、静かにしかし力強く描かれています。カレンダーという日常の一物が、実は人間の心情や時間の不可逆性を象徴するアイテムとして機能している点は、山田正紀の筆致の妙を感じさせるものです。物語は、過ぎ去った時を懐かしむとともに、未来に対する不安と希望が交錯する、読者にとって深い感慨を呼び起こす作品となっています。

総評

山田正紀は長編作品でも評価が高いのですが、本作を読むと彼が短編の名手でもあることがよくわかります。短編ならではの鮮烈なアイデアと計算された構成が光る作品が多く、冗長にならない分、彼のストーリーテリングの巧みさが際立っています。

まとめると、以下のようなことになるでしょうか。

- 短編集ならではの多様なジャンル - SF、ホラー、ミステリー、幻想文学の要素が混ざり合い、飽きることがない。

- 読後の余韻が強い - 一話ごとに独特の味わいがあり、すべての話が心に引っかかる。

- 山田正紀の作家性を凝縮した一冊 - 彼の持つ多彩な才能が、この短編集に詰まっている。

山田正紀の作品を未読の方にも、本作は最適な入門書と言える。ぜひ一読し、夢の中をさまようような読書体験を味わってほしいと思います。

不安と月

不安と月