| 叢書 | 初版 |

|---|---|

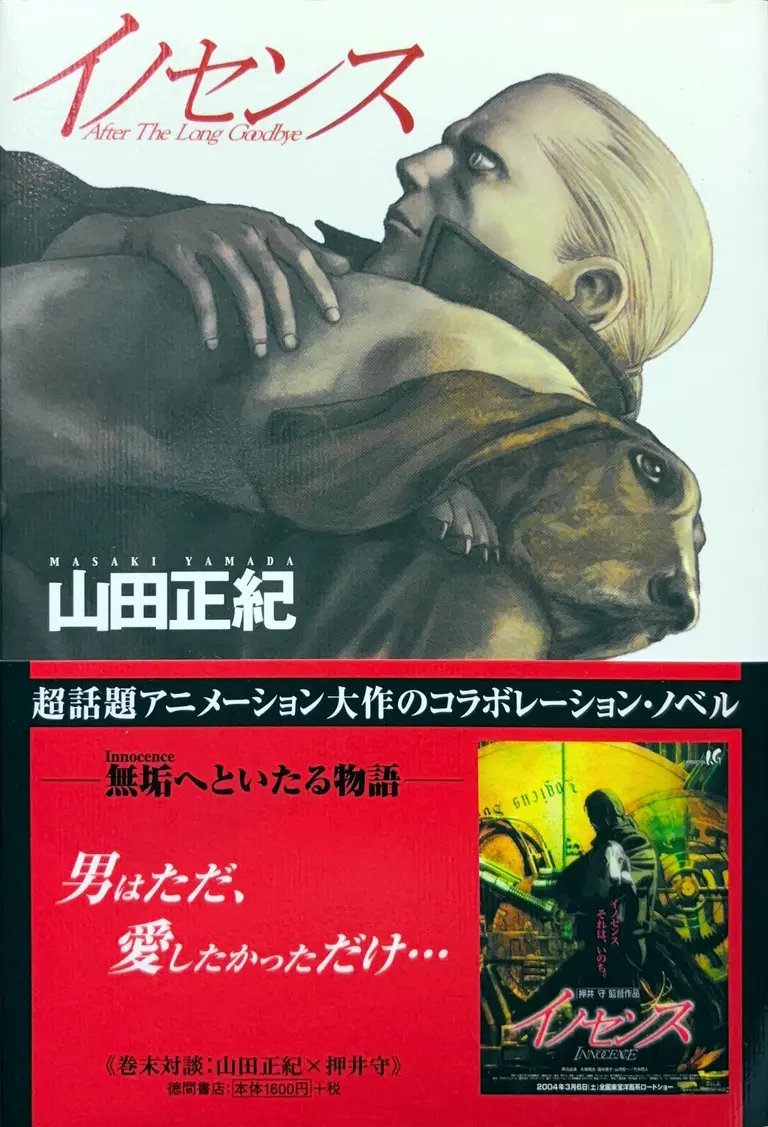

| 出版社 | 徳間書店 |

| 発行日 | 2004/03/31 |

| 装幀 | 岩郷重力+Wonderworkz。、新間大悟&佐伯経多 |

内容紹介

📘 電脳と義体の迷宮に吠える、魂の探求

2004年に公開された押井守監督によるアニメーション映画『イノセンス』。その“前日譚”として執筆されたのが、小説『イノセンス After The Long Goodbye』です。

本作は、映画版の前に起きた事件を描くものであり、設定の整合性は取りつつも、小説ならではの文体とテーマが独自に展開されていきます。いわゆるノベライズというより、“世界観の共有を前提としたオリジナル作品”と言った方が近いでしょう。

🧍♂️ 主人公・バトーという男

公安9課のエージェント・バトー。

義体化され、電脳を通じて世界とつながっている彼は、もはや「人間」と呼べるのかすら危うい存在です。

しかし、そんなバトーが心の拠り所としているのが、愛犬・ガブリエル。無口で無骨な彼の心に、唯一温もりを灯す存在でした。

物語は、そのガブがある日忽然と姿を消したことから始まります。記憶は混乱し、現実が揺らぎ、電脳と魂の狭間でバトーは喪失の真実を追い求めていきます。

🧬 電脳社会で描かれる「喪失」と「イノセンス」

本作の核心にあるのは、「喪失」 というテーマ。素子の不在、ガブの失踪、書き換えられた記憶。それらはすべて、彼の「無垢(イノセンス)」を試す試練でもあります。

物語に登場する印象的な存在

- 犬の魂を感じ取る謎の少女

- 戦車のような謎の兵器

- 記憶の改竄と電脳への侵入

- 自己と他者の境界線

これらのガジェット的要素は確かにSFですが、物語の根底にあるのは 「魂とは何か?」「愛とは何か?」 という極めて人間的な問いです。

✍️ 山田正紀の筆致と哲学

山田正紀はこの作品で、「ハードボイルド」と「哲学的SF」を高度に融合させています。

「女にフられて、もう犬しか愛せなくなった男が、ひとりぼっちで消えた愛犬を探す」──切なすぎて笑えるが、だからこそ心に刺さる。 (出典:作品データベース)

バトーの内面描写は、まるでレイモンド・チャンドラーばりのハードボイルド。しかし舞台は未来都市、義体と電脳に支配された社会。そうしたギャップが、より一層バトーの孤独を際立たせます。

また、犬という存在を介して、「変わらない愛」「人間性の残滓」を描くのも見事。

🎬 原作映画との違いと接続点

ここで重要なのは、小説が単なる映画の補完ではなく、独自の読書体験を提供している点です。

小説と映画の主な違い:

| 項目 | 小説版(山田正紀) | 映画版(押井守) |

|---|---|---|

| 主人公の感情描写 | より細やかで内省的 | 映像美と世界観の創出に重点 |

| 犬の扱い | ガブの存在が核心 | 象徴的な要素にとどまる |

| 主題 | 喪失と魂、人間性 | 存在論、哲学的命題 |

| 読者/視聴者への問い | 「愛された記憶は誰のものか?」 | 「ゴーストは実在するか?」 |

つまり、映画『イノセンス』を見る前でも後でも、本作を読むことで世界観の奥行きが何層にも広がる構造になっているわけです。

👥 読者レビューから見る反応

- 「山田正紀にしか描けないバトーがここにいる」(Amazonレビュー)

- 「犬SFの最高峰かもしれない」(No one's gonna dive)

- 「ただのノベライズではない。独立した文学作品」(うな風呂)

読者の多くは「意外な感動」を受け取り、バトーというキャラに新たな解釈を見出しているようです。

🤔 FAQs

Q. 映画『イノセンス』を見てから読むべき?

→ 見ていなくても十分楽しめますが、見た後に読むとより深く理解できます。

Q. 山田正紀の他作品と比べてどう?

→ 哲学的な主題を扱う作風は健在でありつつ、より情緒的。読後に犬を抱きしめたくなるタイプの作品です。

Q. 犬好きには刺さる?

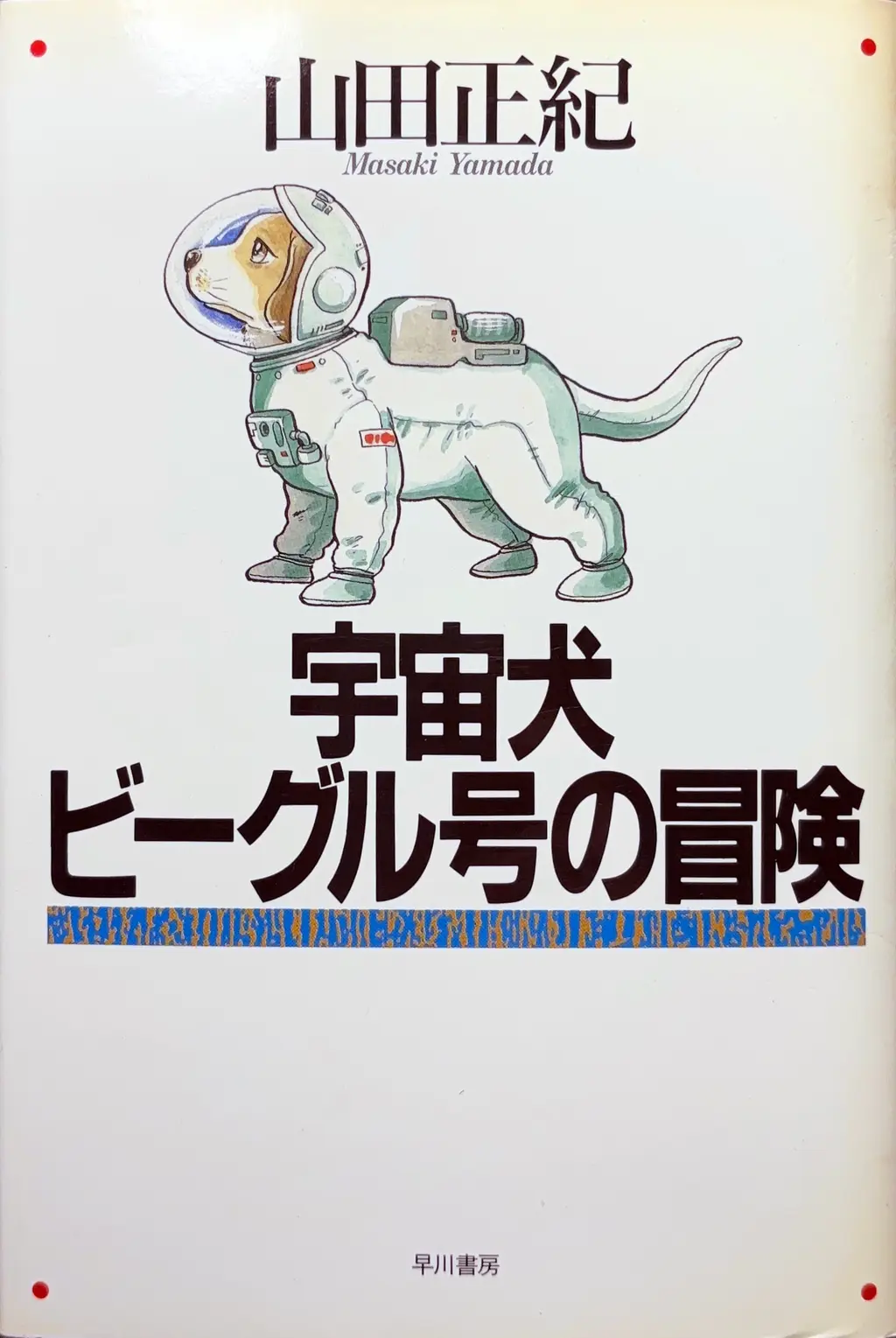

→ 刺さります。たぶん泣きます。犬SFに興味があるなら、氏の過去作『宇宙犬ビーグル号の冒険』もぜひ手に取ってみてください。氏の創作範囲の広さに驚くはずです。

🪶 締めくくりに代えて

『イノセンス After The Long Goodbye』は、単なるスピンオフではありません。人間と機械、記憶と魂、愛と孤独──そうしたテーマを真正面から描いた、文学としての完成度を誇る作品です。

犬を通じて描かれる“無垢”とは何か?

バトーが探していたのは、失われたパートナーなのか、それとも自分自身なのか?

本作を読み終えたあと、ふと夜道で犬の目を見たとき、あなたの中にも何かが残るはずです。

それが、「イノセンス」。

文庫・再刊情報

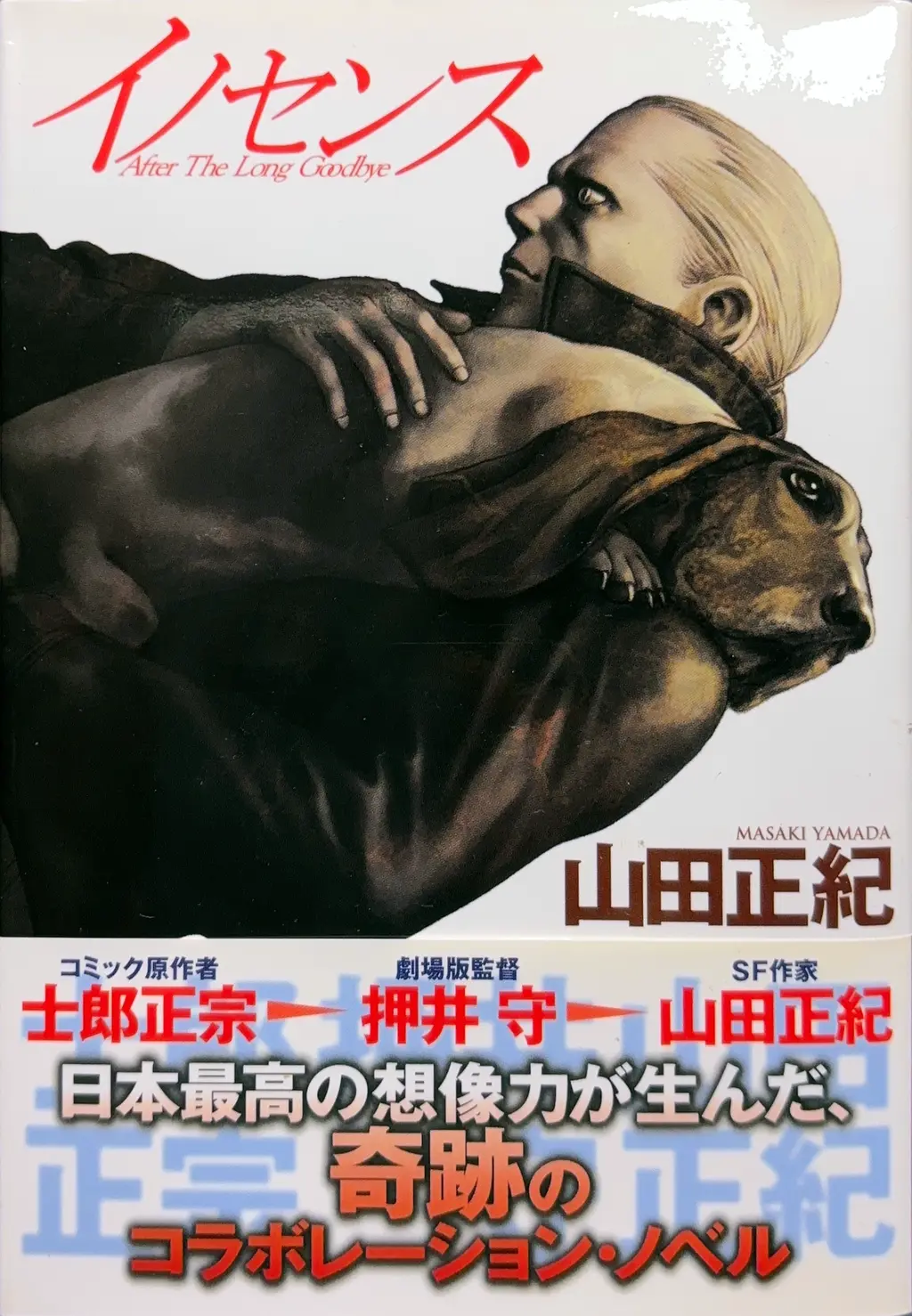

| 叢書 | 徳間デュアル文庫 |

|---|---|

| 出版社 | 徳間書店 |

| 発行日 | 2005/09/30 |

| 装幀 | 岩郷重力+Wonderworkz。、新間大悟&佐伯経多 |

不安と月

不安と月