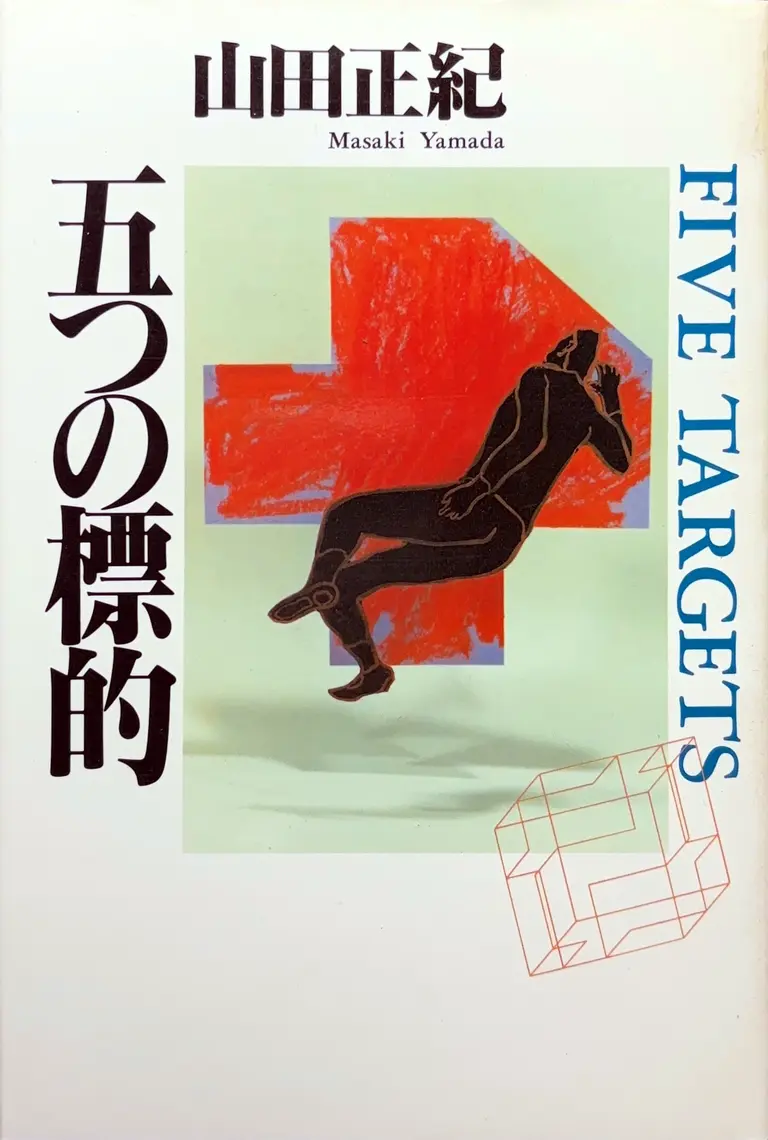

| 叢書 | 初版 |

|---|---|

| 出版社 | 光風社出版 |

| 発行日 | 1991/07/05 |

| 装幀 | 石川勝 |

収録作品

- 地下鉄ゲーム

- 真夜中のビリヤード

- 四十キロの死線

- ひびわれた海

- 熱病

内容紹介

はじめに

本書は、表題が示す通り「標的」とされた五つの物語が、一編一編異なる舞台と状況で展開され、追いつめられた登場人物たちの悲壮感と、知的なゲームとしての犯罪劇が巧妙に組み合わされています。

作品全体の構成とテーマ

『五つの標的』は、全体として「犯罪をゲームとして捉える」という独特の視点が貫かれています。各短編は、犯罪行為の背後にある人間ドラマや社会的背景、そして登場人物たちが抱える絶望と希望の狭間に焦点を当てています。たとえば、犯罪者やその追跡者、または偶然事件に巻き込まれる庶民の姿は、単なるエンターテインメント以上に、人間の持つ複雑な感情や倫理的葛藤を浮き彫りにしており、その点で本書は「人間ドラマ」としても読み応えがあります。

また、都市という舞台設定が、現代社会の不条理さや疎外感を象徴しており、地下鉄や深夜のビリヤード場といった閉塞感のある空間は、登場人物たちの内面世界とリンクして、読者に強烈な印象を与えます。こうした背景は、当時の社会情勢や、都市生活における孤独と不安を反映しているとも言えるでしょう。

各短編の詳細解説

「地下鉄ゲーム」

「地下鉄ゲーム」は、短編集の中でも特に高い評価を受ける作品です。東京・赤坂を舞台に、現金輸送車の襲撃事件が発生し、逃走用の車を失った犯人たちが、迷宮のような地下鉄網を駆使して逃走を試みるというストーリーです。

物語の冒頭、犯人と刑事が偶然にも交錯するシーンは、緊張感と同時に予期せぬ人間ドラマを生み出し、読者に「逃げ場なきゲーム」の世界を体感させます。山田正紀は、細部にわたる鉄道の描写や、犯人と刑事の知略戦を通じて、都会の地下に潜む暗闇と、人間の内面に潜む弱さを巧みに表現しています。

また、作品中に散見される「ゲーム」というメタファーは、犯罪行為が単なる悪ではなく、一種の試練として描かれることを示唆しており、知的好奇心を刺激する要素として働いています。読者は、犯人の心理と刑事の執拗な追跡劇に引き込まれ、次第にその真相に迫られていく過程で、山田正紀の独特な文体と構想の深さを感じ取ることでしょう。

「真夜中のビリヤード」

次に紹介する「真夜中のビリヤード」は、深夜のビリヤード場を舞台に、予備校生の裕二が突如巻き込まれるスパイ戦を描いた作品です。

物語は、盗まれた重要書類を巡る攻防戦が夜通し続く中で、登場人物たちの心理状態が次第に緊迫し、時には無力感と共に虚無感が漂います。裕二という若者の不器用ながらも熱い心情は、読者に共感を呼び起こし、また一方で、事件の背後に潜む巨大な力の存在をほのめかすことで、作品全体に不思議なスパイ感と、アイロニーが加味されています。

この短編では、事件解決のためのアイデアや、登場人物間のコミュニケーションのズレが、巧妙に描かれており、結果として「真夜中」という時間帯が持つ孤独感や不条理さが際立ちます。都市の夜の静寂と、その裏で繰り広げられる情報戦は、山田正紀ならではの冷徹かつ情熱的な筆致で表現されており、読者を一気に物語の世界に引き込む力を持っています。

「四十キロの死線」

「四十キロの死線」は、家族間の絆と、絶望的な状況下での人間の選択をテーマにした作品です。

本作では、会社社長の須藤に資金援助を拒否された息子・良が、絶望の中で父親に対して仕掛けた爆弾事件が中心に描かれています。時速40キロを下回ると爆発するという爆弾の設定は、一見すると単なるアクション要素に過ぎませんが、実際には家族間の複雑な感情や、絶体絶命の状況に追い込まれた人間の心理を鋭く浮かび上がらせる役割を果たしています。

また、作品中に散りばめられた「スピード」と「時間」という概念は、現代社会における緊迫感や、親子関係における溝を象徴しており、映画『スピード』(1994年)にも通じるスリリングな展開が魅力となっています。絶望的な状況下での決断や、追いつめられた心情が、山田正紀独自の冷静な視点と情熱的な筆致で描かれており、読者に強烈な印象を残します。

「ひびわれた海」

「ひびわれた海」は、噂となる大地震の影響と、それに伴う組織の陰謀を背景に、登場人物が隠された秘密に気づく瞬間の衝撃を描いた作品です。

物語は、東京中に広がる大地震の噂が、実は企業上層部の意図的な情報操作であるという設定から始まり、主人公がウォーターフロント副都心に潜む秘密に気づくという展開へと進みます。ここでの「海」という比喩は、広大で未知なるもの、そしてその中に潜む危険性を象徴しており、都市と自然、秩序と混沌の対比が巧妙に描かれています。

また、情報操作や噂のコントロールというテーマは、現代社会におけるメディアの役割や権力構造に対する鋭い批評とも取れるため、単なるサスペンス小説以上の深い意味を含んでいます。登場人物たちが直面する現実の重みと、そこから逃れようとする苦悶の姿は、読者に考えさせる余韻を残し、山田正紀の作家性が存分に発揮されています。

「熱病」

最後に紹介する「熱病」は、名前の通り、熱病に浮かされたかのような若者たちが、突如として政治家のもとへ送られる名画を強奪するという、衝撃的な犯罪を描いた作品です。

本作は、音楽として中島みゆきの「熱病」がバックに流れる中、刹那的な情熱と狂気が交錯する場面が印象的です。若者たちの行動は、まるで熱病に侵されたかのように合理性を欠き、その衝動的な行動の裏に隠された社会への反抗や、閉塞感への抗いが強く表現されています。

物語の全体を通して漂う不条理さや、冷徹なまでの情熱は、読者に「現代社会における無力感」や「閉塞的な現実への怒り」を思い起こさせ、山田正紀の独特な世界観と相まって、強烈な印象を残します。各登場人物の心理描写も緻密で、事件の背後にある人間ドラマや社会的な背景が、ただのエンターテインメントではなく、深いメッセージ性を帯びている点が魅力です。

作中に見える共通のテーマ

『五つの標的』全体を通して、共通して感じられるテーマは「追いつめられた人間の絶望と、それに抗う知的な戦い」です。

各短編は、登場人物たちが自らの限界に挑む様子、すなわち、逃げ場のない状況下での心理的葛藤と、そこからどう立ち上がるかというドラマを描いています。

たとえば、「地下鉄ゲーム」では、地下に隠された迷宮のような逃走路が、都市生活の孤独と閉塞感を象徴し、「真夜中のビリヤード」では、夜の闇が若者の不安と反抗を映し出します。また、「四十キロの死線」では、家族間の溝や、絶望的な状況下での選択の重みが描かれ、「ひびわれた海」では、噂と情報操作という現代の問題が浮き彫りにされ、「熱病」では、若者たちの狂気と情熱が、閉塞感への反発として表現されているのです。

こうしたテーマは、山田正紀が得意とする「社会の裏側に潜む闇」を、エンターテインメントとしてだけでなく、知的好奇心をくすぐる謎解きとしても提供している点にあります。現代社会における不条理さや、個々人が抱える孤独、そしてそこからの脱出を模索する姿は、読者にとっても共感を呼ぶものであり、また、時代背景を反映した普遍的なテーマとしても評価されています。

山田正紀という作家の魅力

山田正紀は、その幅広い作風と、時代の変化に合わせた多様なジャンルへの挑戦で知られています。『五つの標的』においても、犯罪小説やミステリとしての要素だけでなく、SF的な発想や、社会批評的な視点、さらには人間心理への深い洞察が見事に融合されています。

このような多面的な表現は、単にエンターテインメントとして楽しむだけでなく、読者に現実社会や自身の内面を省みさせる効果をもたらします。また、山田正紀特有の文体は、冷静な論理と情熱的な感情表現が巧妙に絡み合い、知的な刺激と共に感情にも訴えかける力を持っています。

さらに、各短編の設定やプロットは、決して常套句に留まらず、緻密なリサーチと大胆なアイデアに裏打ちされたものとなっており、読者に「次はどうなるのか」という期待と驚きを常に提供してくれます。

山田正紀の短編集『五つの標的』が現代に示す意味

本作は、現代社会における情報操作、孤独、そして絶望といったテーマを、エンターテインメント性豊かな物語として描き出しています。

たとえば、情報があふれすぎる現代において、真実と虚構の境界が曖昧になりがちな社会状況を、「ひびわれた海」のような作品で巧妙に表現することで、読者に「見えない敵」としての権力やシステムの危うさを問いかけています。また、「熱病」における若者たちの突発的な行動は、現代の社会不安や若者文化の一端を反映しているかのように感じられ、単なるフィクションの域を超えて、読者それぞれの現実ともリンクする普遍性を持っています。

さらに、各短編は、時代背景や社会情勢の変化に伴って、犯罪や追跡というテーマを新たな視点で再解釈している点が特筆すべきです。山田正紀は、過去のミステリ作品に影響を受けつつも、独自の発想で物語を組み立て、読者に新鮮な驚きを与えるとともに、深い人間理解に基づいたドラマを展開しています。こうしたアプローチは、現代のエンターテインメント界においても非常に重要な意味を持っており、同作は多くの作家や批評家からも高い評価を受けています。

結びに

『五つの標的』は、単なる犯罪ミステリではなく、現代社会の陰鬱な側面、人間の持つ絶望と希望、そしてその狭間で揺れる心情を余すところなく描き出した、山田正紀ならではの傑作です。各短編は独立した物語として成立しながらも、全体として一つの大きなテーマ―「追いつめられた人間の内面と、それに抗う知的な戦い」―を共有しており、読む者に深い余韻と考察の機会を与えます。

また、現代において情報操作や社会の不条理さがますます露呈する中で、本作が描く「真実」と「虚構」の境界は、決して色褪せることなく、今なお新たな解釈を生み出す源泉となっています。読後に残る独特の哀愁と、時に冷徹でありながらもどこか温かみすら感じさせる筆致は、山田正紀が長年にわたって磨き上げてきた作家性の賜物と言えるでしょう。

本書を通して、私たちは単なる娯楽としてのミステリを超え、現代の社会や自分自身の内面を見つめ直すきっかけを得ることができるのです。

山田正紀が生み出す、犯罪と人間ドラマの絶妙なバランスは、今後も多くの読者に刺激と感動を与え続けることでしょう。

文庫・再刊情報

| 叢書 | 光風社文庫 |

|---|---|

| 出版社 | 光風社出版 |

| 発行日 | 1995/04/10 |

| 装幀 | 石川勝 |

不安と月

不安と月