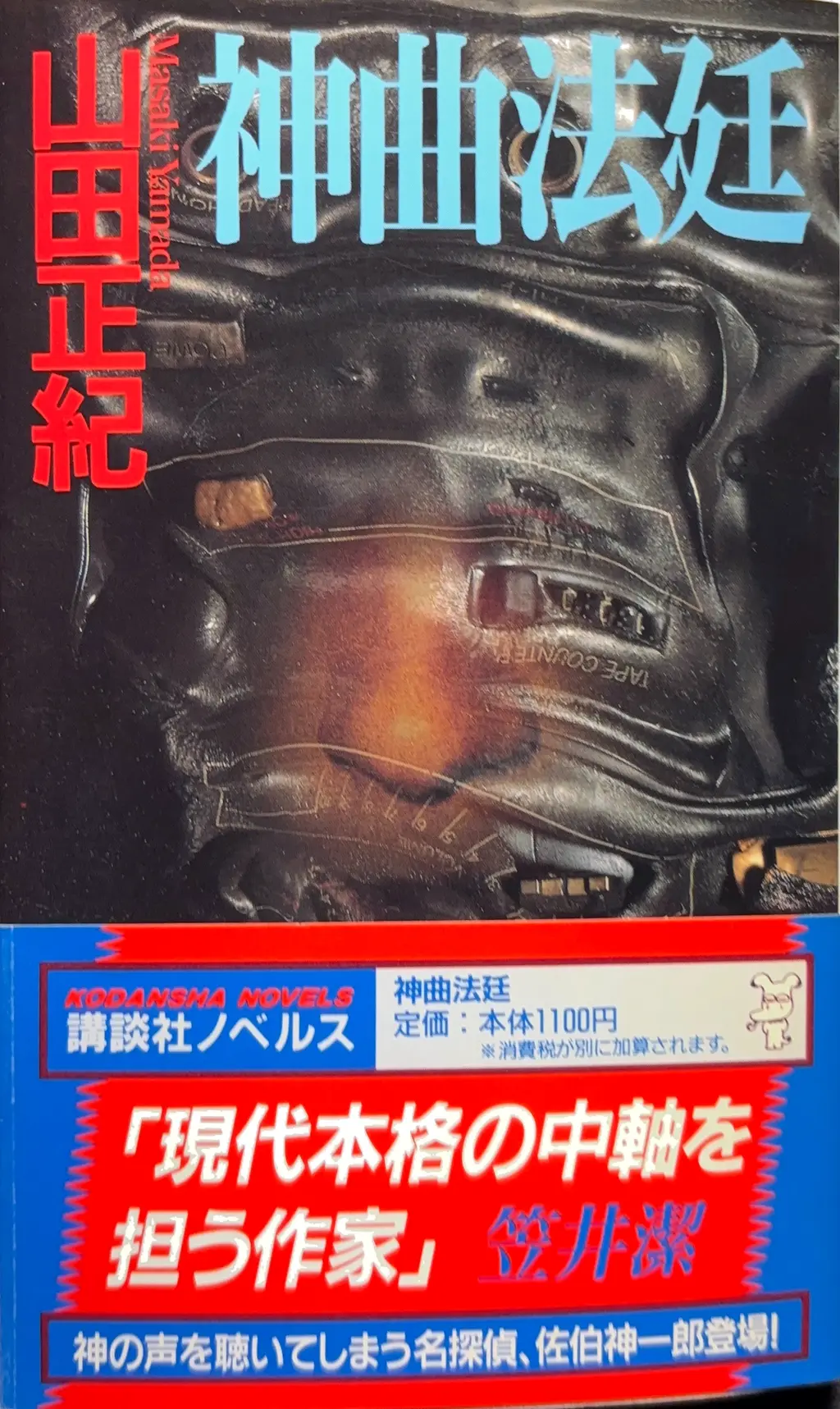

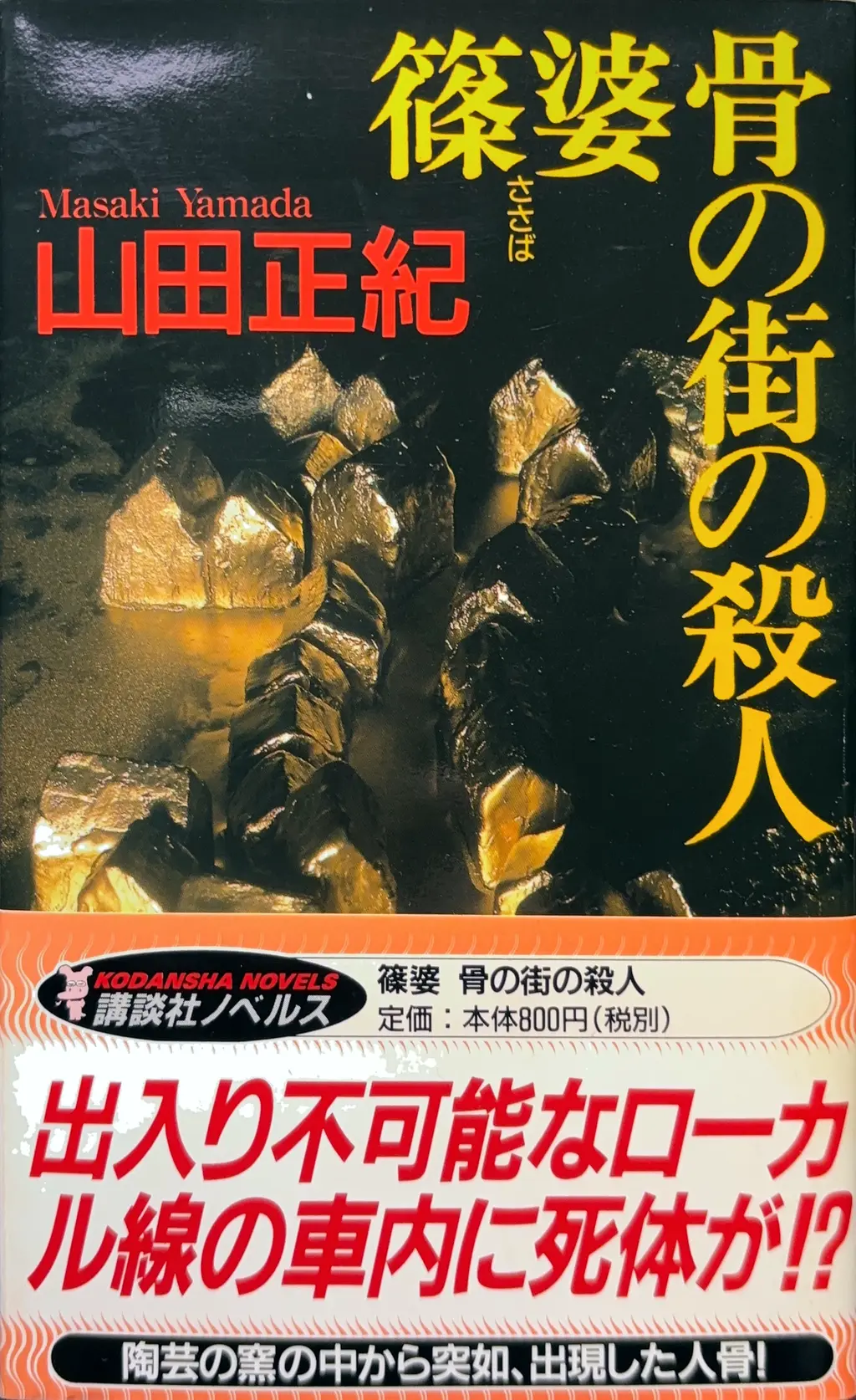

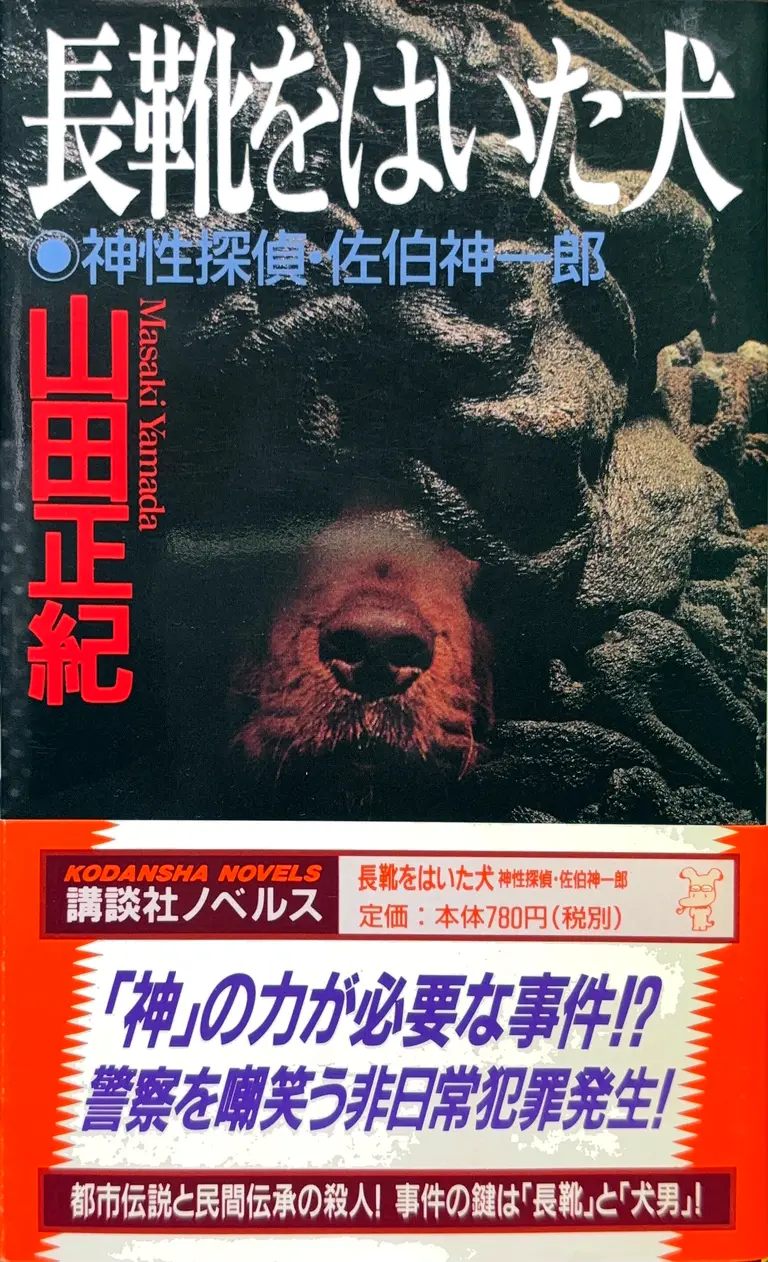

| 叢書 | 講談社ノベルス |

|---|---|

| 出版社 | 講談社 |

| 発行日 | 1998/09/05 |

| 装幀 | 熊谷博人、辰巳四郎 |

内容紹介

犬神伝説と神性探偵が織りなす異形のミステリ

「長靴をはいた犬」解説

山田正紀の「長靴をはいた犬」は、1998年に講談社ノベルスから刊行され、2003年に講談社文庫として再版されたミステリ小説だ。この作品は、架空の下町・劭疝(しょうせん)地区を舞台に、婦女暴行殺人事件と奇妙な犬神伝説が絡み合う異色の物語である。探偵役を務める佐伯神一郎は、前作「神曲法廷」で初登場した“神の声”を聞く神性探偵であり、本作でもその特異な能力を駆使して事件の真相に迫る。以下に、作品の魅力と構造を詳しく紐解いていく。

物語の概要と特異性

物語は、ある男が婦女暴行殺人で逮捕され、法廷で「犬男が『女を襲え』と言った」と主張する場面から始まる。現場に残された長靴の足跡が決め手となり逮捕されたこの男だが、責任能力の有無が争点となるはずが、弁護士は大胆にも無罪を主張。さらにその主張を裏付けるように、全く同じ手口の第二の殺人事件が発生する。ここで鍵となるのが、「長靴」と「犬神伝説」という二つの要素だ。現実的な証拠と超自然的な伝説が交錯し、読者を異界へと誘う。

佐伯神一郎は、前作での事件で大切な人を失い、検事を辞めてホームレスとなった状態で再登場する。彼の“神性推理”は驚異的で、物語の前半で早くも真犯人の名前を指摘してしまう。しかし、その時点では真犯人と事件の関連性が不明であり、後半はその謎を解き明かす過程が描かれる。この構成は、一般的なミステリとは一線を画し、変格ミステリやSFミステリとしての独自性を際立たせている。

劭疝地区と犬神伝説の魅力

本作の舞台である劭疝地区は、犬神伝説に支配された超現実的な空間として描かれる。特に劭疝犬神宮は、森に囲まれ犬男の出没が噂される場所として、不気味さと神秘性を帯びた異界感を醸し出す。この設定は、山田正紀が得意とするSF的要素とミステリの融合を象徴するものだ。例えば、黄金の羊毛亭では、「一種の超現実的な場におけるミステリ、SFミステリの一環としてとらえることができる」と評されており、劭疝地区の描写が作品の雰囲気を決定づけていることが分かる。

犬神伝説は、単なる背景に留まらず、事件の核心に深く関与する。最初の被害者斉藤恵子の殺害現場に残されたゴム長靴の足跡と、第二の被害者笙田郁子の遺体近くで見つかった犬の噛み跡は、伝説と現実の境界を曖昧にする。これにより、読者は「犬男とは何か」「伝説が事件にどう影響しているのか」という疑問を抱きながら物語を追うことになる。

佐伯神一郎の神性推理とテーマ

佐伯神一郎の探偵としての役割は、単に事件を解決することに留まらない。彼の“神の声”は、超能力的な直感とも言えるが、それが真実を必ずしも明確にしない点が本作の特徴だ。オッド・リーダーの読感では、「探偵は超能力者、そして犯人も超能力者、二人が出会った時、犯人は探偵が『あなたが犯人です』と言う場面を幻視する。が、犯人には犯行した覚えは無かった!」と指摘されており、予知のパラドックスがミステリに新たな層を加えている。この視点は、犯行意識の不在や無意識下での影響力をテーマにしていることを示唆する。

さらに、ミステリの祭典では、「他者に対する無意識下での影響力」が事件の中心にあると分析されており、これが佐伯の推理と結びついて背筋がゾッとする展開を生み出している。佐伯は最終的に、16年前の降振小夜子の事件に遡り、犬神憑きの精神的な連鎖を解明するが、その結末は証拠や論理で完結するものではなく、読者に余韻と問いを残す。

読後感と評価

「長靴をはいた犬」は、伝統的なミステリを期待する読者にはやや異端かもしれない。ミステリの祭典にあるように、「読後のすっきり感(証拠や論理)を求めるミステリーではない」「変格ミステリー」と位置づけられる通り、明確な解決よりも雰囲気や深層心理の探求が重視されている。一方で、読書メーターは「筆致がためか、なぜかやけに圧倒されてしまった」と述べ、猟奇性以上に独特の恐ろしさが印象に残ると評価している。この二面性が、本作の魅力であり挑戦でもある。

個人的には、山田正紀がSFとミステリの境界を自由に遊ぶ姿勢に惹かれる。劭疝という架空の町が持つ異界感と、佐伯の神性推理が織りなす不条理な展開は、読者を現実から引き剥がし、どこか不安で幻想的な世界に引き込む力がある。結末があやふやに感じられる点も、むしろ人間の精神の不可解さを映し出す仕掛けとして機能していると思う。

参考サイト

文庫・再刊情報

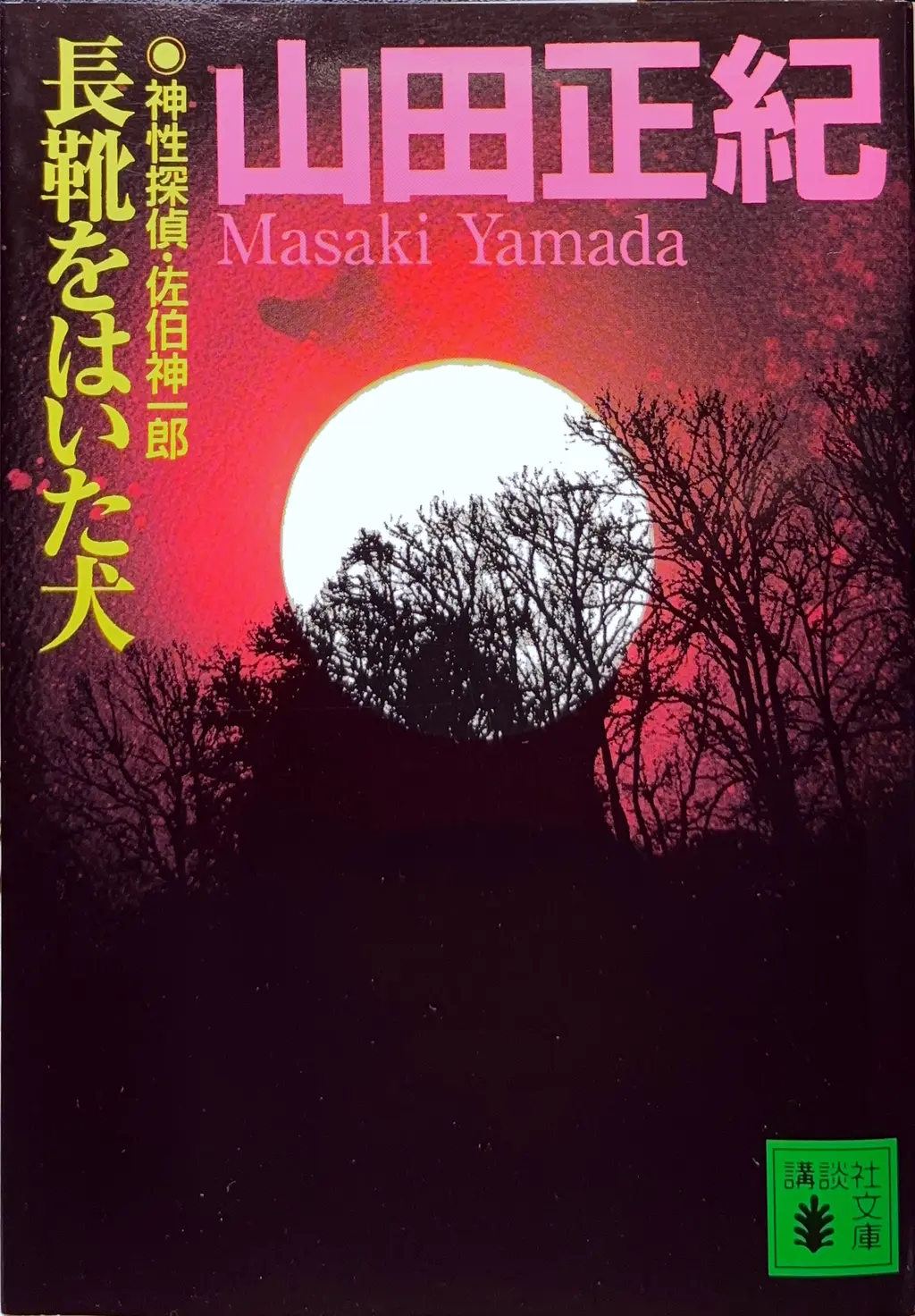

| 叢書 | 講談社文庫 |

|---|---|

| 出版社 | 講談社 |

| 発行日 | 2003/10/15 |

| 装幀 | 辰巳四郎 |

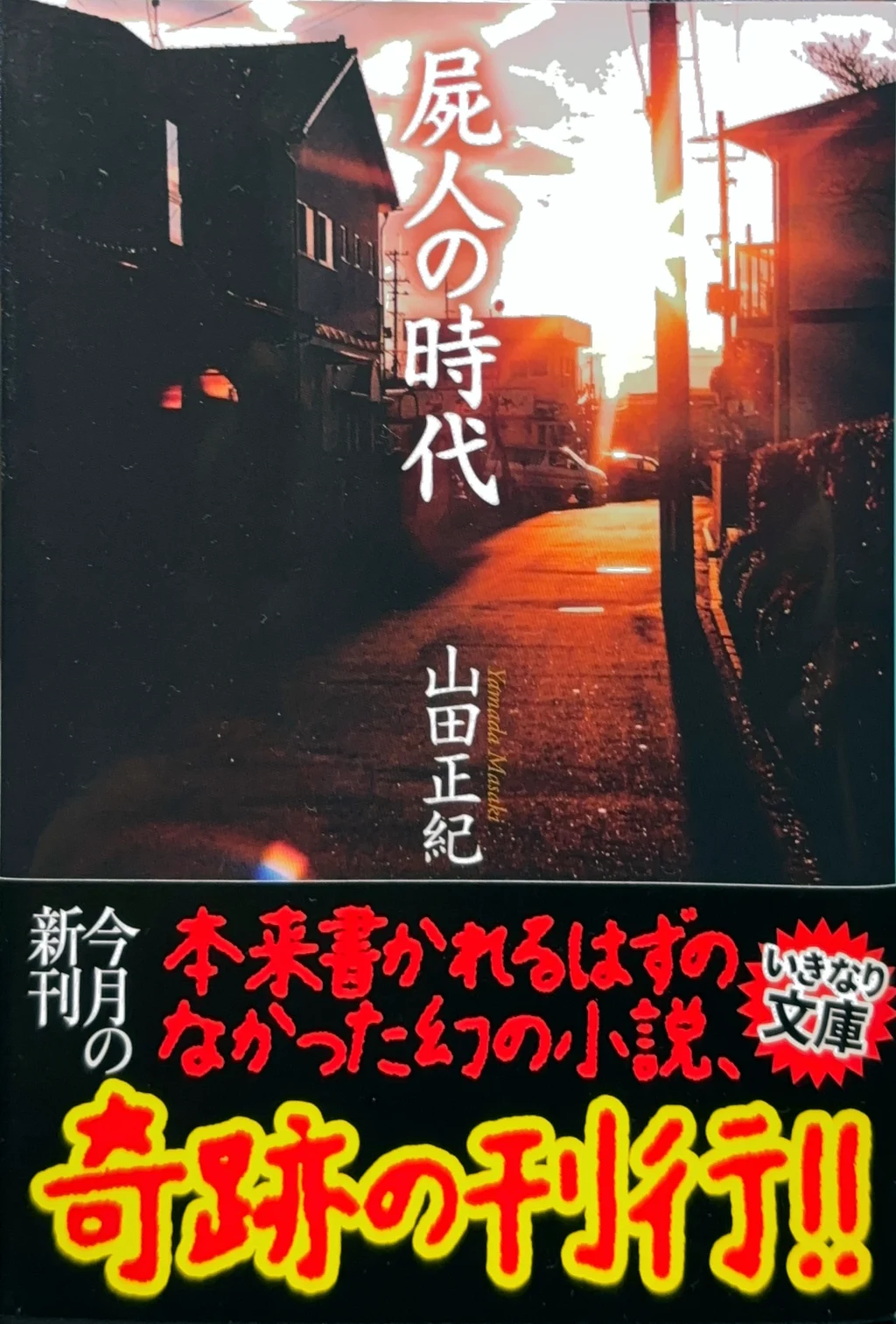

不安と月

不安と月