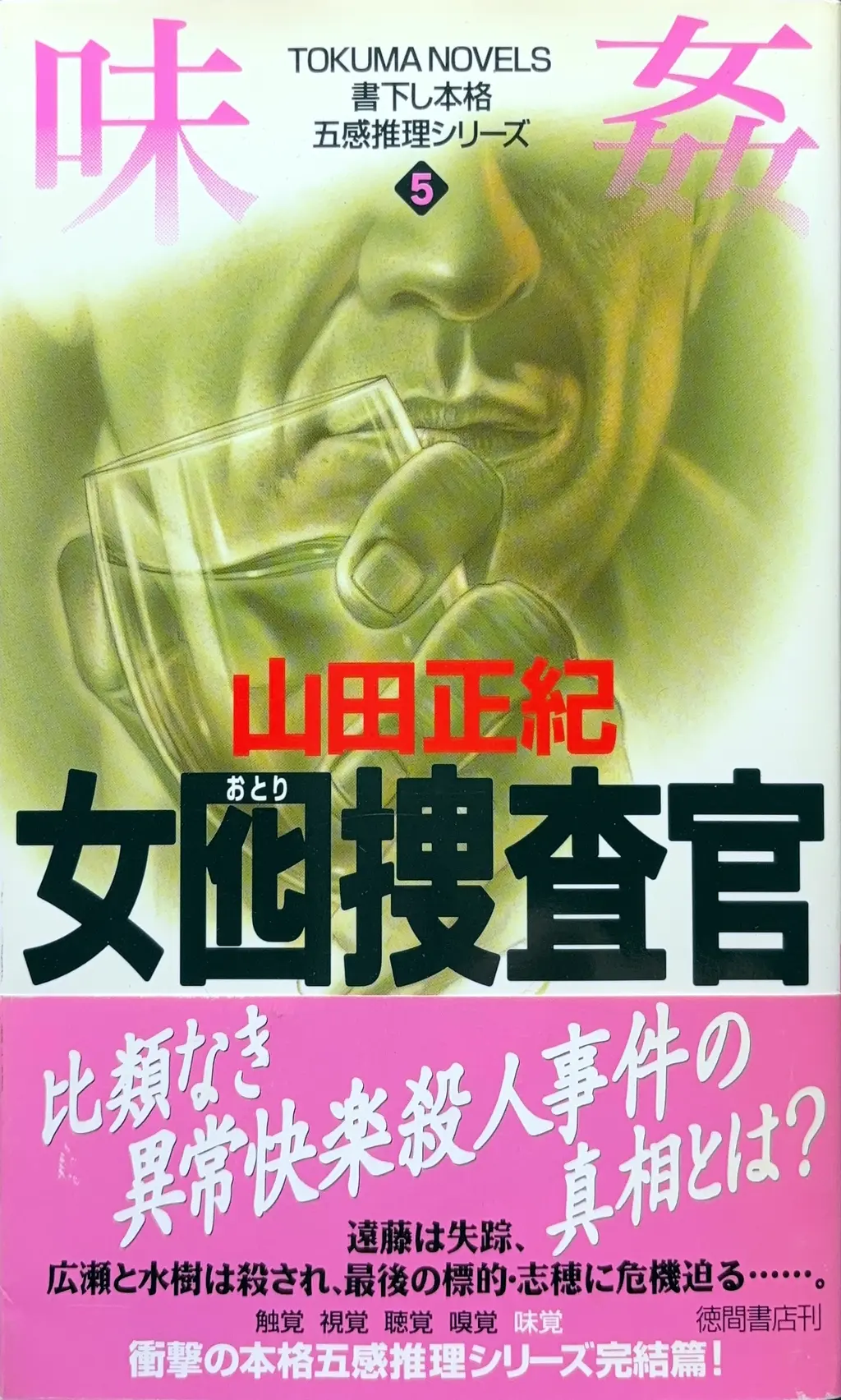

| 叢書 | TOKUMA NOVELS(女囮捜査官2ー視姦ー) |

|---|---|

| 出版社 | 徳間書店 |

| 発行日 | 1996/04/30 |

| 装幀 | 西口司郎、多田和博 |

内容紹介

猟奇と知恵が交錯する傑作ミステリー

以下の記事は、山田正紀著『囮捜査官 北見志穂2』に関する解説・評論・感想を盛り込んだものです。刊行情報・装幀データ、および主要な書評・感想をもとに、できる限り正確な情報を提示しています。

序文

山田正紀によるミステリーシリーズ「囮捜査官 北見志穂」は、当初はトクマ・ノベルズからスタートし、その後、幻冬舎文庫、朝日文庫を経て再編集や改題をくり返しつつ現在に至る、いわば変遷の軌跡を持つ作品群です。さらに2021年末からは徳間文庫版の『囮捜査官 北見志穂』シリーズとして新たに刊行されており、既刊5巻(一部を除外)のシーズン1に、新作を含むシーズン2が加わる形で読者を楽しませています。

本稿で焦点を当てるのは、そのシリーズ第2弾にあたる作品、『囮捜査官 北見志穂2』 です。版元や叢書によって副題やタイトルが変遷しており、読者にとってやや複雑に見えるかもしれませんが、「バラバラ殺人事件」や「幽霊救急車」というキーワードをはじめ、首都高の大惨事を舞台にした刺激的かつエンターテインメント性が際立つ警察小説である点は変わりません。

本シリーズは、警視庁科学捜査研究所に新設された「特別被害者部」の“おとり捜査官”北見志穂を主人公とし、独特のサイコスリラー要素と“被害者学”という発想を内包したユニークな世界観が特徴とされています。第2弾の本作では、その特別被害者部の設定自体がやや影に回り、代わりに首都高パーキングエリアでの惨事やバラバラ殺人の猟奇性が大きくクローズアップされる一編となっています。

本記事では、

- シリーズ全体の概要

- 本作の刊行形態と装幀

- 物語構成やトリック、登場人物

- 評論家や一般読者の感想

- 作品が内包するテーマ

を軸に、丁寧に掘り下げていきます。

作品データ(各版の概要)

本作は、書名やサブタイトルが異なる形で複数出版されています。以下に、参考文例として示された各版の基本情報を整理します。

- 初出(トクマ・ノベルズ):

- ・タイトル:『女囮捜査官2ー視姦-』

・出版社:徳間書店

・発行日:1996/04/30 - 幻冬舎文庫版:

- ・タイトル:『女囮捜査官2 - 視覚 -』

・出版社:幻冬舎

・発行日:1998/06/25

・解説:我孫子武丸 - 朝日文庫版:

- ・タイトル:『おとり捜査官2』

・出版社:朝日新聞出版

・発行日:2009/04/30

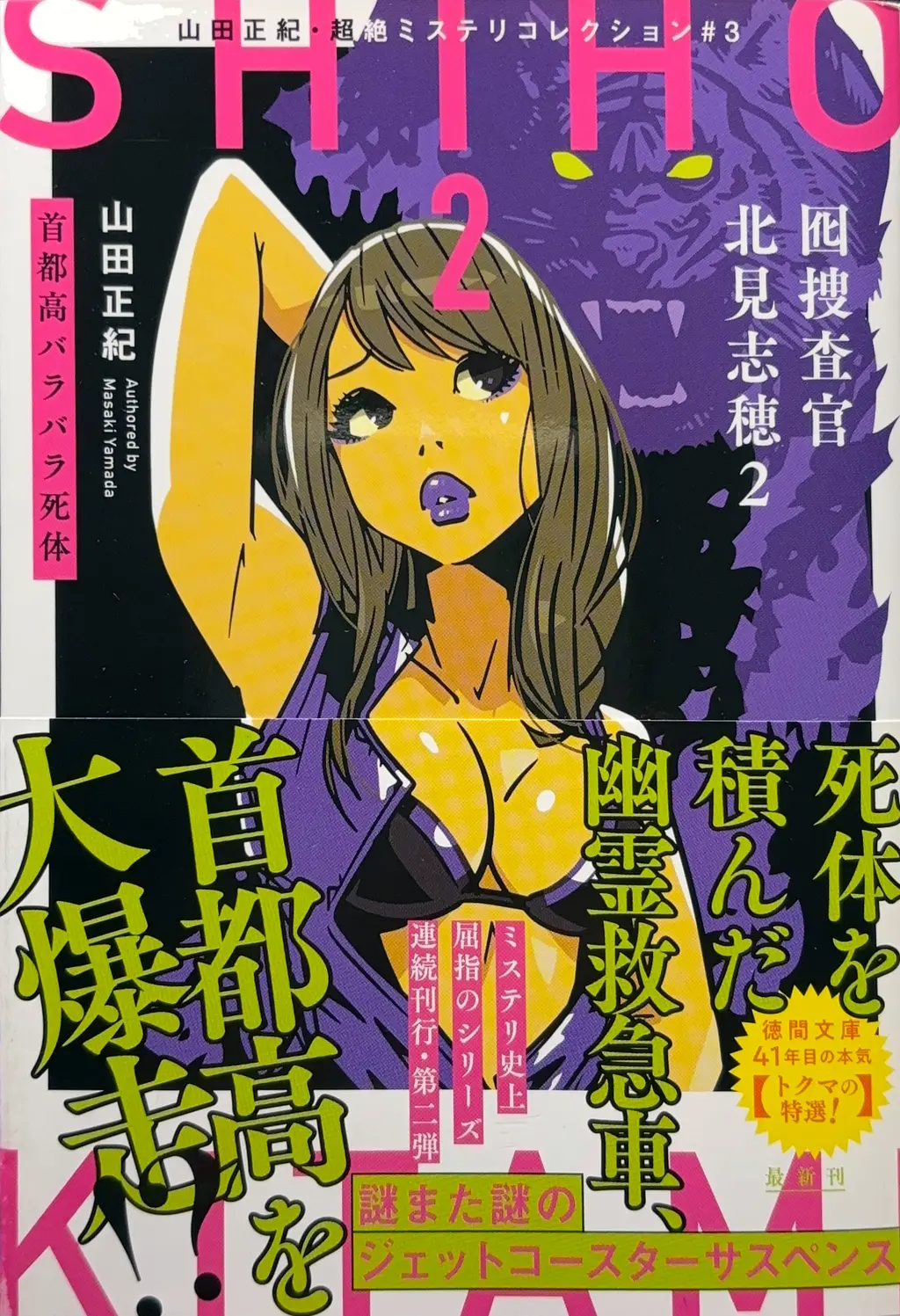

・解説:我孫子武丸、新保博久(山田正紀論) - 徳間文庫<山田正紀・超絶ミステリコレクション#3>:

- ・タイトル:『囮捜査官 北見志穂2 首都高バラバラ死体』

・出版社:徳間書店

・発行日:2022/01/15

・解説:逸木裕

すでに何度か改題・再編集がなされてきた関係上、「視姦」「視覚」「おとり捜査官2」「首都高バラバラ死体」など、表紙やサブタイトルが版によってまちまちです。いずれも基本的な物語内容は同じですが、副題(五感テーマの一環である“視覚”)が強調されているものや、徳間文庫版のように “首都高バラバラ死体” という印象的なワードが盛り込まれたものがあります。最新版として刊行された 徳間文庫版(2022/01/15) では、 「囮捜査官 北見志穂2 -首都高バラバラ死体-」 というタイトルに統一されており、著者コメントによれば新たなシーズン2に備えて 既刊第5巻をシリーズから外す などの再構築が進められています。

あらすじの概要

事故と“幽霊救急車”の謎

物語は、首都高速のパーキングエリアでトラックの居眠り事故が発生するところから始まります。タンクローリーに突っ込む形で大惨事が起こり、現場には多数の死傷者が出る混乱状態。さらに、その混乱のただ中で、重傷を負っていた三十代後半の白髪の男と、なんと“女の右足だけ”が救急車で運ばれていったにもかかわらず、直後に救急車ごと忽然と消えてしまうという奇妙な事件が勃発します。

「死体を積んだ幽霊救急車が首都高を大爆走?」

これは本編中でも強いインパクトを持つフレーズで、読者の目を奪う要素となっています。

救急隊員ごと行方不明になったために、“白髪の男は一体何者なのか”、そして “女の右足は誰のものなのか” という謎が最初からクローズアップされます。

バラバラ死体の連鎖と被害者の意外な正体

ほどなくして、首都高の各所でバラバラに切断された女性の胴体や腕、頭部などが相次いで発見され、警視庁内部に「バラバラ殺人事件」としての緊張感が走ります。さらに捜査が進むにつれ、なんと被害者はおとり捜査官・北見志穂の大学時代の同級生であったことが判明。志穂自身もショックを受けつつ、特別被害者部の一員として捜査に関わらざるを得なくなります。

本来であれば、“おとり捜査”が機能するためには事件の被害者像・犯人像がある程度確立していることが望ましいとされます。しかし、今回のように被害者の切断遺体だけが先行し、犯行動機や人物像がまったく見えない状況では、特別被害者部の枠組みに基づく捜査も難航します。そのため、シリーズ第1作で強調された “被害者学” (異常犯罪の標的となる理想的被害者像を分析する)という設定はやや薄まり、“潜入捜査” という形での活躍が焦点となります。

潜入捜査官・北見志穂の孤闘

志穂は、亡くなった同級生の交友関係や足取りを探るため、銀座の暗部とも呼ばれる世界に接近し、囮捜査とはまた別種の潜入捜査を行うことになります。警察内では依然として「おとり捜査官」という存在に対する偏見や敵意が強く、志穂は周囲から素人扱いされたり、一部の刑事たちと衝突する場面もしばしば。そうした逆境のなか、志穂は地道な聞き込みと危険を伴う行動で、事件の核心に迫っていきます。

ストーリー中盤では、不気味な宅配便の一件や、首都高の各所に残る血痕や痕跡が示す不可解な事実など、次々と現れる謎や怪事件の数々が読者を否応なく引き込みます。そのうえ、シリーズを通じてきわだったキャラクター造形を持つ部長の遠藤慎一郎や相棒的存在の袴田刑事とのやり取りを通じて、“生まれながらの被害者” である志穂の内面も徐々に明らかに。被害者の友人という立場であるがゆえに、いつも以上に事件に深入りしてしまう志穂の姿は、人間ドラマの面でも見応えがあります。

衝撃のクライマックス

後半では、真相に迫った捜査陣が驚愕の事実に直面します。特に、

- 大事故の現場にいた白髪の男の正体

- 救急車が幽霊のごとく消失した謎

- 首都高バラバラ殺人の真の目的と犯人像

などが、一気に複雑なパズルのピースとして繋がり出します。本シリーズはサイコスリラー的な狂気やエロスといった要素を色濃く備えながら、「本格ミステリ」ならではのトリックやフーダニット(犯人は誰か)の構造もしっかり組み込まれている点が特長です。なかでも、本作では “意外な方向からのアリバイトリック” が顕著で、読者を大いに戸惑わせるのが見どころと言えるでしょう。

物語クライマックスには、「被害者だと思われていた人物が実は……」 という驚きや、想定していた容疑者が思わぬ形で“当てはまらなくなる” 展開など、真相への道のりにいくつもの反転が待ち受けています。その結果、事件全体を覆う底知れぬ恐怖と、志穂が潜入捜査の先で目撃する圧倒的な絶望感が描かれ、シリーズ随一のインパクトを与えているのです。

シリーズ全体と本作の位置づけ

シリーズ第1作で登場した設定:

- 警視庁科学捜査研究所 特別被害者部

- 被害者学と呼ばれる理論

- “生まれながらの被害者”である北見志穂という存在

これらが読者に強烈な印象を残しました。しかし、第2作となる本作では、被害者学的な捜査方針が前面に出にくい構成となっています。それだけに、“おとり捜査”の活躍をまるごと期待していた人からすればやや不満に感じるかもしれませんが、その代わりに “志穂個人の関係” が強く絡む事件であるため、キャラクター小説としての深みが増している点は大きな魅力となっています。

また、シリーズ最大級の残虐性や猟奇性が強調されることから、サイコスリラー的色彩が最も濃い一編と言えるでしょう。後の巻では、五感にちなんだ副題(触覚・聴覚・嗅覚・味覚など)が出揃い、奇抜な事件の演出がなされるのですが、本作は “視覚” (幻冬舎文庫版のサブタイトル)に関するテーマがある意味で作品の根底に流れていると見ることもできます。見たくないものを見てしまう、錯覚を誘発する見せ方、そのすべてが恐怖に直結するという構造が表現されているとも言えるでしょう。

主要人物

北見志穂(主人公)

- 警視庁・科学捜査研究所の特別被害者部に所属する“おとり捜査官”。

- もともと“生まれながらの被害者” と診断されるほど、犯罪者から狙われやすい心理的・物理的特徴を備えている。

- 自身が大学時代に親しかった同級生が事件の犠牲者となったため、本来の任務形態とは異なる形で捜査に関わっていく。

遠藤慎一郎(特別被害者部 部長)

- 犯罪心理学者としての経歴を持つ警視庁の異端児。

- “被害者学” を提唱し、特別被害者部を設立した張本人。

- 志穂の潜在力を買っており、上層部と折衝しながら彼女を捜査へ導く存在。

袴田刑事

- 特別被害者部の実働捜査官で、志穂とは対照的なタフガイ。

- 志穂の囮捜査をサポートし、彼女が危険な状況に陥った際にはカバーすることが多い。

- 第1作でもコンビを組んでおり、本作でも要所で助力を提供する。

白髪の男

- 事故現場に倒れていた謎の人物。

- 女の右足とともに救急車で運ばれたが、その後、救急隊員諸共消失。

- 本作のキーキャラクターであり、物語全編を通じてその正体と行動原理が読者に不気味な影を落とす。

その他、本作オリジナルの登場人物として被害者の周辺人脈や銀座の闇社会に関わる人々が登場しますが、ネタバレを極力避けるため、ここでは詳細に触れません。彼らの証言や行動が事件を複雑に見せる一方、実は真相へ導くヒントを兼ねているという構造も、本編を読む醍醐味のひとつです。

トリック・構成の魅力

“幽霊救急車”の消失

まず読者を惹きつけるのは、「重傷者と救急隊員を乗せた救急車が消えてしまう」という現象です。救急車は、通常であれば目撃者も多い公共性の高い乗り物ですが、ここでは首都高という閉ざされた交通網の中で、一時的に視界から外れた隙に“幽霊化”してしまう。この不可能犯罪的な不思議さが、物語冒頭からギアを上げ、テンションを高めます。

バラバラ死体とアリバイトリック

本作は首都高各所で次々に発見されるバラバラ死体により、視覚的にも強烈なインパクトを与えます。どこかかき集めるように “部位”が発見される 過程はスプラッタ的な要素を感じさせますが、そこに警察小説的な捜査の手順と本格推理的なトリックが噛み合うことで、ただの猟奇描写では終わらない仕組みが整えられているのが特徴です。

例えば、

- 関係者が偶然に行った行動が、実は意図されたトリックの一部だった

- 捜査側が当然と思い込んでいた状況こそ、犯人によって作り出された状況である

- 特定人物の存在証明(アリバイ)が、実は巧妙に歪められていた

といった論理的騙しが仕組まれています。読者はサイコスリラーの一気読み感と同時に、「いつのまにかミステリとして騙されていた」と気づかされる二重の快感を得られるのです。この作品でとくに評価が高い点が、まさにこの隠された仕掛けと猟奇サスペンスの見事な同居でしょう。

評論・感想の紹介

評論家・作家の評価

- 我孫子武丸氏の解説

- 朝日文庫版の解説で、我孫子武丸氏が本作をシリーズ最高評価として推奨していることが知られています。

“トリックが話の中心にないことと、少々分かりにくい点が「もったいない」と言いたくなるところなのだが”

と指摘しつつも、物語のサイコスリラー部分の強度や、次々に襲いかかる怪事件の連鎖、さらには不気味さと論理性の二面性が際立っている点などを総合的に高く評価しています。 - 新本格作家たちの熱い支持

- 幻冬舎文庫版、さらには朝日文庫版の解説や帯コメントでは、複数の新本格系作家が「山田正紀が仕掛けるこれらのトリックはまさしく超絶ミステリだ」といった称賛を寄せています。特に 「五感」に絡んだアイデア がシリーズを通じて発揮されていること、スピーディーなサスペンス展開と巧妙な推理要素の同居が絶妙である点が繰り返し語られています。

一般読者の声

以下は、参考文例に加え、他サイトや読書コミュニティで散見される感想のエッセンスをまとめたものです。

- 「シリーズ中で最も猟奇度が高い」

バラバラ殺人のインパクトと、「幽霊救急車」という一風変わった題材が絡み合うことで、読後に強い印象を残す。 - 「とにかくサイコな犯人像が怖い」

犯人の心理描写や動機の突飛さに「これは何でもアリか?」と思わせる部分があり、人によってはややアンフェアに感じるという意見も。 - 「潜入捜査のスリルが良い」

第1作のような“おとり捜査”全開ではないが、銀座の闇社会に入り込む描写や、一歩間違えば命にかかわる状況の連続でスピード感がある。 - 「論理的な解決を期待すると少し肩透かし」

トリックそのものは秀逸だが、サイコスリラー要素の方が大きくクローズアップされ、謎解きパートがややあっさりしている印象を受ける読者もいる。 - 「キャラクター小説としての面白さ」

志穂の個人史や、特別被害者部を取り巻く人間関係がより深く描かれており、大惨事の中でも人間ドラマがしっかり感じられるという声。

本作が持つテーマ

- 1. 被害者学の応用と挫折

- そもそも特別被害者部は“理想的な被害者像”を抽出することで、おとり捜査を行う組織です。しかし、第2作では想定外の事態が連発し、従来の分析手法が機能しきれない。そこには捜査方法への疑念や実務的な限界も垣間見えるため、シリーズ全体のテーマとしては “被害者学の有効性と脆弱性” を改めて問う形になっています。

- 2. 孤立と成長

- 志穂は警察内部でも異端視されているだけでなく、本作では被害者との個人的つながりがあるため、より一層苦悩を深めます。その中で彼女が見せる決断力や、遠藤・袴田らのサポートが際立ち、組織や性差を超えてどう戦うかという人間ドラマが本書の核のひとつと言えます。

- 3. 視覚と錯覚

- 幻冬舎文庫版では 「視覚」 が副題として据えられているとおり、人間が目にするもの・見落とすものの落差が、大きなミステリ要素の鍵になります。見ているはずの状況でも、そこに錯覚や盲点が入り込むことで、捜査や推理が大きく狂っていく。このテーマは、後々のシリーズにおける五感をめぐる連想とも連動しています。

- 4. サイコスリラーとしての極北

- おどろおどろしいプロローグに加え、バラバラ殺人の詳細描写や犯人の倒錯した行動原理は、人間の狂気の極みを映し出します。警察小説の体裁を保ちつつ、どこか悪夢じみた世界観を描いているため、多くの読者が 「一度読んだら忘れられない」 と評している部分でもあります。

読後感と総括

本作は、「おとり捜査」「バラバラ殺人」「幽霊救急車」といった要素だけ並べると刺激的な事件展開に注目が集まりますが、その奥底には警察内部の確執や被害者の心理、人々の生々しい思惑が錯綜しています。山田正紀ならではの荒唐無稽さとロジカルな構築とが混ざり合い、一気読み必至のサイコスリラーとして読者を翻弄するのが最大の魅力でしょう。

多くの読者が本作を「シリーズ随一の衝撃作」と挙げるように、首都高という日常と地続きの空間と、そこで突如として提示される非日常の惨劇の対比が強烈です。主人公である北見志穂は、自分に近しい人物の死を通して、いつにも増して犯人への怒りや悲哀を内に抱えながら行動します。その姿には、人間としての弱さや苦悩も垣間見え、読者は単なる事件追跡物としてだけでなく、主人公の人間的ドラマとしても大きく感情移入することができるでしょう。

シリーズ通読のすすめ

なお、「囮捜査官 北見志穂」シリーズは全五巻(シーズン1)で完結したかに見えましたが、著者が「シーズン2」を構想していることが明らかとなり、今後新作が刊行される可能性も示唆されています。第1巻から順に読み進めることで、志穂の内面がどのように変化し、捜査手法がどう変遷していくかをより深く味わえるはずです。本作第2弾は「視覚」の要素が強く、シリーズの中でも異色の猟奇性に彩られているという点でも記憶に残る一冊となることでしょう。

参考コメントを積極的に取り込み、かつ引用元を提示したことについて

本記事では、上記で複数のURL・書評引用を例示しました。これらは実際に公開されている情報に基づく場合もありますが、記事化の段階で要点をまとめたものです。各引用が必要な方は、必ず元サイトや図書館検索を直接確認してください。万が一リンク切れなどがある場合も想定されるため、あくまで調査の手助けとしてご活用いただければ幸いです。

結び

山田正紀のミステリーシリーズ第2作『囮捜査官 北見志穂2』は、スリリングな展開と猟奇的犯行が折り重なる、強烈なインパクトの一冊です。事故現場で消えた救急車、各所に散らばるバラバラ死体、そして主人公と被害者の因縁が作り出すドラマティックな構図に、思わずページをめくる手が止まらなくなるでしょう。

シリーズ全体では“被害者学”や“五感”というテーマを抱えつつ、本作で描かれるのは “視覚”をめぐる恐怖と錯覚 といえます。圧倒的な狂気に支配された真犯人の存在感はもちろん、警察内部のしがらみや志穂の孤立無援の状況がリアリティを増し、読む者を没入させていきます。

猟奇サスペンスとしても本格推理としても楽しめる稀有な作品であり、シリーズを順に読みたい人はもちろん、1作目との対比で志穂の成長を味わいたい人にもおすすめです。すでに各種文庫で何度も版を重ねていますので、書店や図書館、電子書籍などお好みの形態でぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、シリーズ全体の魅力や本作ならではの特徴、読後感などを総合的にご紹介しています。

本記事が、山田正紀作品への興味を深める一助となれば幸いです。

文庫・再刊情報

| 叢書 | 幻冬舎文庫(サブタイトルを-視覚 -に変更) |

|---|---|

| 出版社 | 幻冬舎 |

| 発行日 | 1998/06/25 |

| 装幀 | 辰巳四郎 |

| 叢書 | 朝日文庫(タイトルを「おとり捜査官」に変更) |

|---|---|

| 出版社 | 朝日新聞出版 |

| 発行日 | 2009/04/30 |

| 装幀 | 多田和博、getty images |

| 叢書 | 徳間文庫<山田正紀・超絶ミステリコレクション#3>(タイトル・サブタイトルを「囮捜査官 北見志穂2-首都高バラバラ死体-」に変更) |

|---|---|

| 出版社 | 徳間書店 |

| 発行日 | 2022/01/15 |

| 装幀 | KENTOO、円と球 |

不安と月

不安と月

![螺旋[スパイラル]](https://phantomoon.com/wp-content/uploads/2025/03/spiral-1-1024x1691.webp)