| 叢書 | KODANSHA NOVELS |

|---|---|

| 出版社 | 講談社 |

| 発行日 | 1989/04/05 |

| 装幀 | 天野喜孝、熊谷博人 |

内容紹介

序章:戦国の闇と光

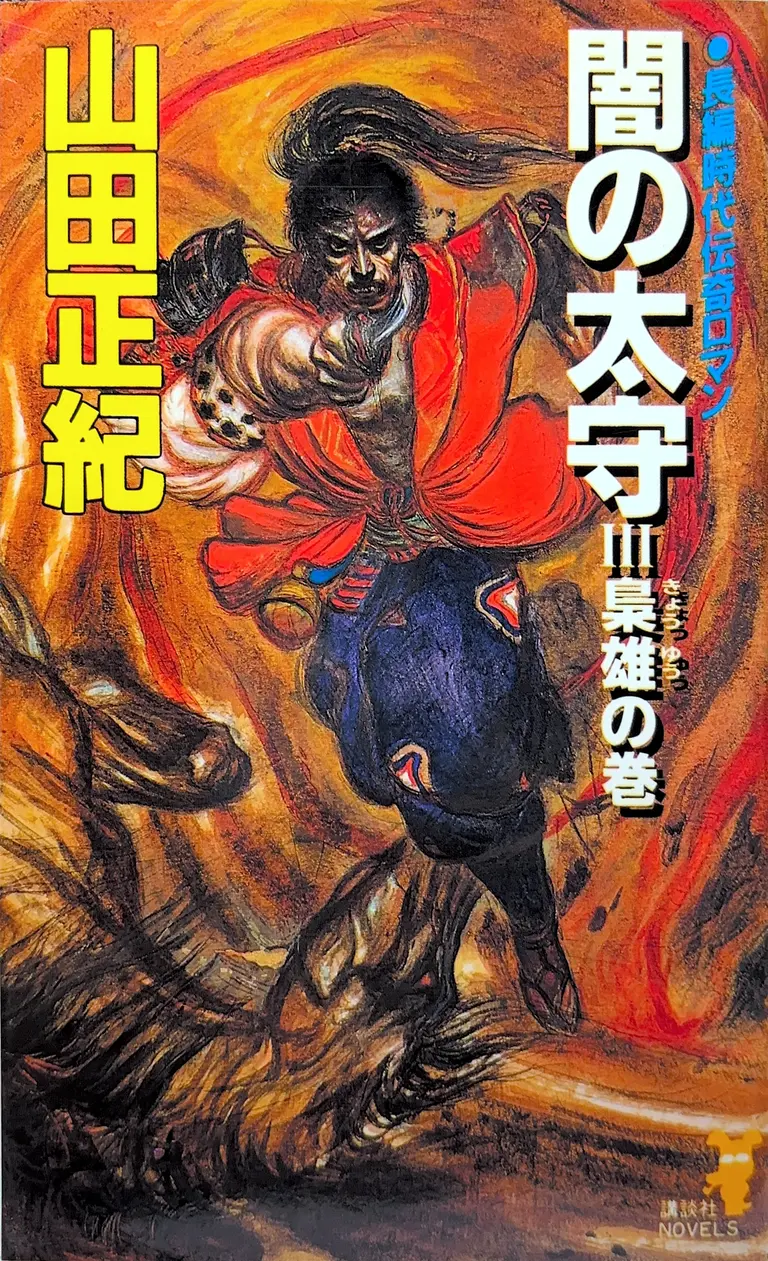

山田正紀は、歴史小説やSF、ミステリ、幻想文学まで多彩なジャンルで活躍してきた作家です。そんな山田正紀の一連の戦国小説は、読者に歴史の表舞台だけでなく、裏舞台に目を向けさせ、史実上の人物だけでなくフィクションのキャラクターたちが織りなす複雑な人間模様を味わわせてくれるものです。 『闇の太守』シリーズは、いわゆる織田信長や明智光秀、豊臣秀吉(木下藤吉郎)など、戦国時代を彩ったビッグネームを扱いつつも、当時の歴史書にはあまり書かれない闇の勢力、あるいは噂話の中で語られた怪異を軸に据えた作品として知られています。シリーズが進むにつれ、通常の歴史小説では描かれにくい陰謀や呪術、神秘的な存在が、物語の重要な役割を果たしていく点が最大の特徴です。

第三巻である『闇の太守 III』では、歴史の舞台が大きく動揺し、織田信長をめぐる各勢力の思惑が交錯する中で、さらに深い闇の世界が立ち上がります。今までは断片的だった「闇の太守」の存在が、各地の戦場や城下町、さらには物語の主人公格のキャラクターたちの因縁をあぶり出し、戦国の裏側にうごめく暗流として作品の核に迫ってくるところに注目です。

第一章:前巻までのおさらい

『闇の太守』シリーズは戦国時代の実在の武将をベースにしつつ、山田正紀独自の視点で再構築された群像劇です。第二巻までで読者を驚かせてきたのは、歴史上の事実と作者の想像力が融合する“もうひとつの戦国絵巻”。そこでは、信長だけでなく、朝倉家や浅井家など、当時名を馳せた武将たちが、あるいは史実以上に謎めいた姿を見せ、読者を翻弄してきました。

特筆すべきは、戦国時代に蔓延した呪術的世界観や闇の組織の存在を大胆に組み込んだ点です。闇社会に通じた忍び衆や不思議な力を行使する集団などが物語に絡むことで、一般的な戦国時代の合戦物語とは一線を画す奥行きを獲得しています。第二巻では、この「闇の勢力」と呼ばれる謎の組織が、信長や他の武将たちの動向に影響を与え、さらには大きな陰謀を進めていることが示唆され、物語全体が大きくうねり始めました。

『闇の太守 III』は、それらがさらに明確な形で表に出る部分でもあり、読者としても待望の“謎の解明”が進む巻と言ってよいでしょう。その一方で、新たな謎が提示され、物語はより深遠な闇に巻き込まれていきます。

第二章:作品のあらすじと特徴的な登場人物

あらすじ概要

『闇の太守 III』の大きな流れは、織田信長の勢力拡大を中心とした史実の動きがありながら、その背後で暗躍する闇の組織や、信長と敵対する大名・忍び衆の策略が複雑に絡み合う点にあります。すでに信長は、美濃攻略を果たし、さらには浅井・朝倉との対立や本願寺勢力との衝突など、多方面の戦線を抱えていました。一方で明智光秀、羽柴秀吉(木下藤吉郎)は、次々に軍功を挙げて台頭する最中です。

しかし本作では、そうした表の合戦描写よりも、影で進行する謀略や密約、人心の操作がクローズアップされます。特に、朝倉家や浅井家が抱える謎、そして“闇の太守”と呼ばれる存在の素性が読者の関心を一挙に引き込みます。山田正紀の筆致は、史実の資料に基づく確かな下地がありながらも、伝説や噂、当時の風聞などを解釈し独特の歴史観を醸成することで、読者を魅了してやまないのです。

主な登場人物

- 織田信長

- 冷酷な改革者としても革新的な戦国武将としても描かれますが、本シリーズでは「闇」の世界と因縁を持つかのように示唆される存在となっています。

- 明智光秀

- 冷静沈着でありながら、自身の信条と現実の政治状況に葛藤を抱える知将。彼が信長の下で何を見聞きし、どう動いていくのかが読みどころです。

- 羽柴秀吉(木下藤吉郎)

- 底抜けの明るさや機転の早さが光る人物。史実以上に“魔性”ともいえる勢いで駆け上がっていく姿が印象的です。

- 贄塔九郎(にえとうくろう)

- 本シリーズのオリジナルキャラクターの一人と目される存在。名門の落ち武者とも、忍び衆の頭領とも噂されており、その正体を含め読者の興味を集めます。

- 是界(ぜかい)

- 闇の勢力の要ともささやかれる謎の人物。政治的・戦略的手腕と呪術的な要素が混在した存在感を放ち、シリーズを通じて大きなカギを握ります。

- 花鈿衆(かでんしゅう)の蘭闍丸(らんじゃまる)

- 戦闘能力と忍術的知識に長けた少年とされるが、第三巻ではその目的や来歴の一端が少しずつ解き明かされる。

これらのキャラクターがしのぎを削ることで、戦国の史実に新たな光が当たると同時に、闇の勢力がいかにして当時の政治・軍事を左右したのかが物語の鍵となります。

第三章:本作の読みどころ

1. 歴史とファンタジーの融合

山田正紀が得意とするのは、緻密な史料考証と大胆な想像力の融合です。とくに本作では、戦国期に数多く存在した「忍び衆」「傀儡子(くぐつし)」「陰陽師」といった、歴史上記録が残るかたちで確定していない不確かな存在を巧みに物語に組み込んでいます。その結果、読者は史実をなぞるだけではない、いわば“もうひとつの戦国”に誘われることになるのです。

書き手としての山田正紀は、史実にそぐわない要素を単なる“架空”とせず、当時の人々が本気で信じていたかもしれない闇や呪い、言伝えを、作品世界の“リアル”として捉えています。これにより、読者も「実は本当にこんな裏面があったのかもしれない」と感じさせる説得力が生まれている点が見事です。

2. キャラクター同士の駆け引き

戦国小説の醍醐味は、合戦のスケール感や武将たちの華々しさだけでなく、人物同士の丁々発止の駆け引きにもあります。『闇の太守 III』では、織田信長や明智光秀、羽柴秀吉といった有名武将はもちろん、贄塔九郎や是界、蘭闍丸などオリジナルキャラクターも加わり、より多層的で混沌とした人間ドラマを織り成しています。

ことに贄塔九郎と是界の対立は、本シリーズの根幹に関わるテーマを象徴します。表面的には政治的・軍事的な勢力争いであっても、その奥には呪術や古の怨念など、人智を超えた影響が潜む――この融合が物語の緊迫感をさらに高めています。

3. 戦場以外の「静」の場面

多くの戦国小説では、派手な合戦シーンや策略合戦が中心に描かれがちですが、『闇の太守 III』には、そういった激しい場面の合間に、不穏な空気が漂う「静」の描写が数多く盛り込まれています。夜の城内、密会の場、呪術や妖しげな儀式、忍び込む影の気配…。こうした描写が続くことで、作品に独特の緊迫感や恐怖感が生まれます。

山田正紀が織りなす言葉のリズムやイメージの強さは、そうした「静」の場面を象徴的に描き、逆に合戦シーンやクライマックスの「動」のパートを一層強いインパクトへと導いていると言えるでしょう。

第四章:物語世界を深く味わうための視点

- 1. 史実との照合

- 戦国時代の合戦や外交の記録は大量に残っていますが、『闇の太守 III』では随所に史実を踏まえながらも、そこに挿入される闇の勢力や呪術的エピソードが絶妙な違和感をつくり出します。「あの戦いで、もし裏にこんな存在がいたらどうなるか?」という視点を持つと、さらに作品世界への理解が深まります。

- 2. キャラクターの内面描写

- 特に織田信長や明智光秀、羽柴秀吉など、史実でよく知られた武将の内面を追体験できるのが醍醐味です。本書では歴史を知っているからこその意外な一面や、新解釈を楽しめるでしょう。一方、オリジナルキャラクターの心理や行動原理も見逃せません。

- 3. “闇”の意味づけ

- 物語全体で描かれる「闇の太守」とは果たして誰なのか、あるいは何を象徴しているのか――単に権力を操る秘密結社のような存在なのか、はたまた人の心の奥底にある欲望や野望の化身なのか。この命題は第三巻でより深く問いかけられます。読者自身が「闇」をどう捉えるかで物語の見え方が変わるのも、本シリーズの大きな魅力です。

- 1.物語の背後にあるリアルを想像する

- 戦国時代は史料が少なく、また記録が意図的に改竄されている部分もあるとされています。公式記録や編纂書には載らない部分を、あえて物語で補うことで、当時の人々がどのような恐怖や希望を抱いていたのかに想像力を巡らせることが可能です。

- 2. 闇の伝承の再評価

- 日本の伝統や神話、各地に伝わる怪異伝承などは、とかく“非科学的”なものとして扱われがちです。しかし、当時の人々にとっては切実に信じられていた可能性もあるわけで、その視点を理解することで、歴史の深みを改めて感じ取ることができます。

- 3.同時代の異なる視点

- 戦国史を語るとき、織田信長や豊臣秀吉、徳川家康など“勝者”の視点に偏りがちですが、本作では朝倉家など滅びゆく大名や謎の忍び衆の視点も丁寧に描かれます。こうした多面的なアプローチにより、読者は歴史を一面的に捉えることなく、より広い全体像をイメージできるでしょう。

- 戦国史の表と裏の両面を捉えた重層的なストーリー。

- 信長・光秀・秀吉など歴史上有名な武将と、オリジナルキャラクターの緊迫した駆け引き。

- 闇や呪術といった要素を本格的に取り入れることで高まるエンターテインメント性。

- 戦国時代の歴史解釈に新しい視点を与え、想像の余地を広げる作品構造。

第五章:歴史を読み解く上での新しいアプローチ

山田正紀の戦国小説は、単なる歴史知識の羅列にはとどまりません。むしろ、歴史という現実をどのように捉え、再構築するのかを突き詰めていく試みでもあります。読者は、彼の筆致を追うことで、次のような新しいアプローチを得ることができます。

第六章:シリーズの今後への期待

第三巻がクライマックスに近づくにつれ、物語はさらなる進展を見せると予想されます。戦国という“表”の乱世と、闇の勢力という“裏”の乱世が重なり合い、最終的な決着や宿命の対決に向けて突き進むことは、シリーズを通じて感じられる大きな流れです。

この巻で提示された謎や衝撃的な事実が、今後の物語展開にどうつながっていくのか、そして「闇の太守」の正体や目的が果たしてどのように収束を迎えるのか――読者としては、まさに目が離せない状況にあると言えます。

第七章:まとめ

『闇の太守 III』は、山田正紀が描く独特の戦国観と、史実とファンタジーを大胆に融合させた作風を存分に楽しめる作品です。戦国時代の合戦や有名武将たちの活躍のみならず、その背後にある陰謀・呪術・闇の勢力を巧みに取り込み、多次元的な物語世界を構築しています。

主なポイントのおさらい

本作を通じて、私たちは単純な歴史小説の枠を超えた、壮大なエンターテインメントとしての戦国世界を体験できます。シリーズ全体の核心に迫る本巻は、多くのファンにとって必読の一冊と言えるでしょう。

不安と月

不安と月