| 叢書 | 推理特別書き下ろし |

|---|---|

| 出版社 | 講談社 |

| 発行日 | 1989/01/31 |

| 装幀 | 坪井正光、安彦勝博 |

内容紹介

はじめに

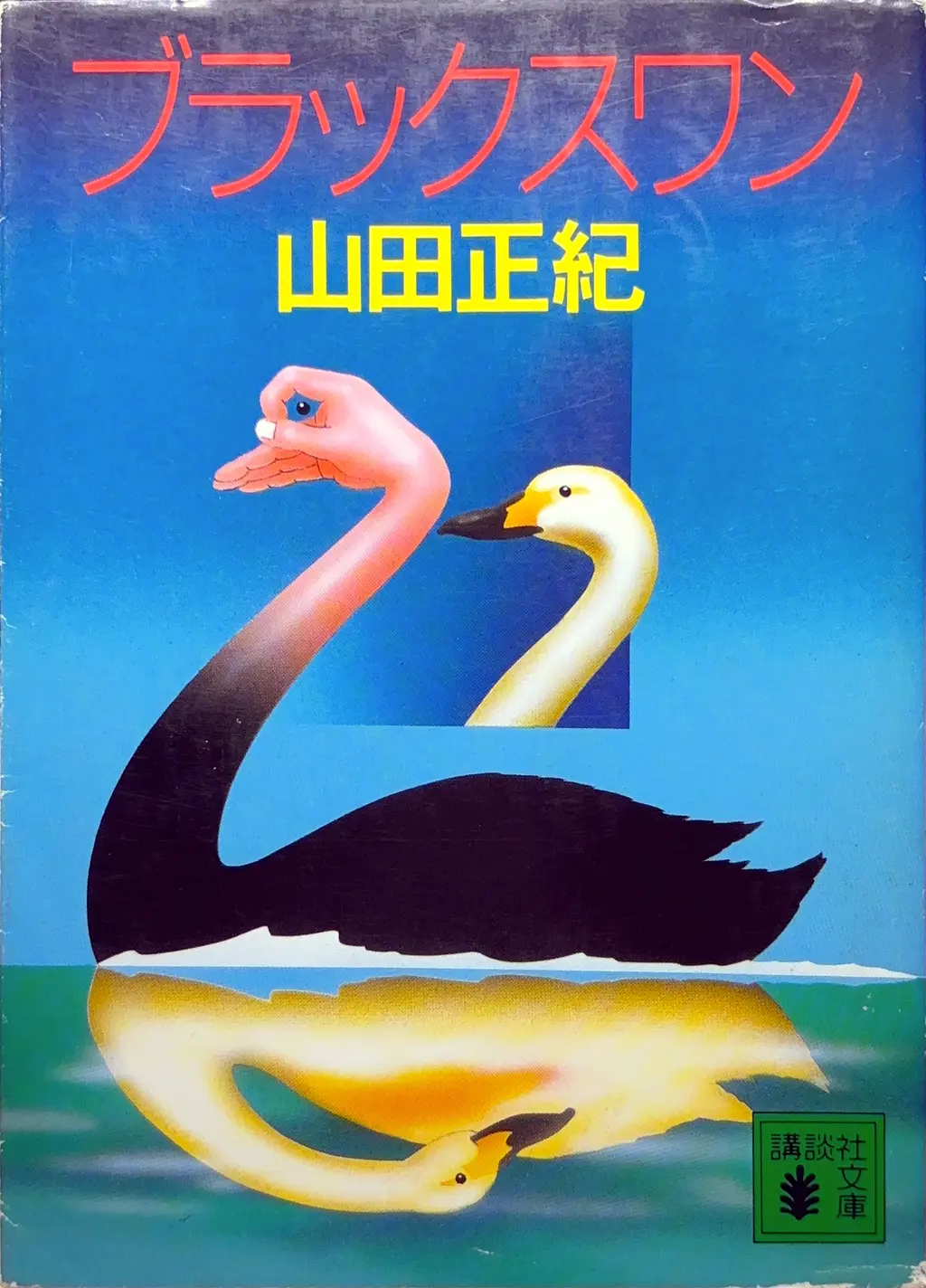

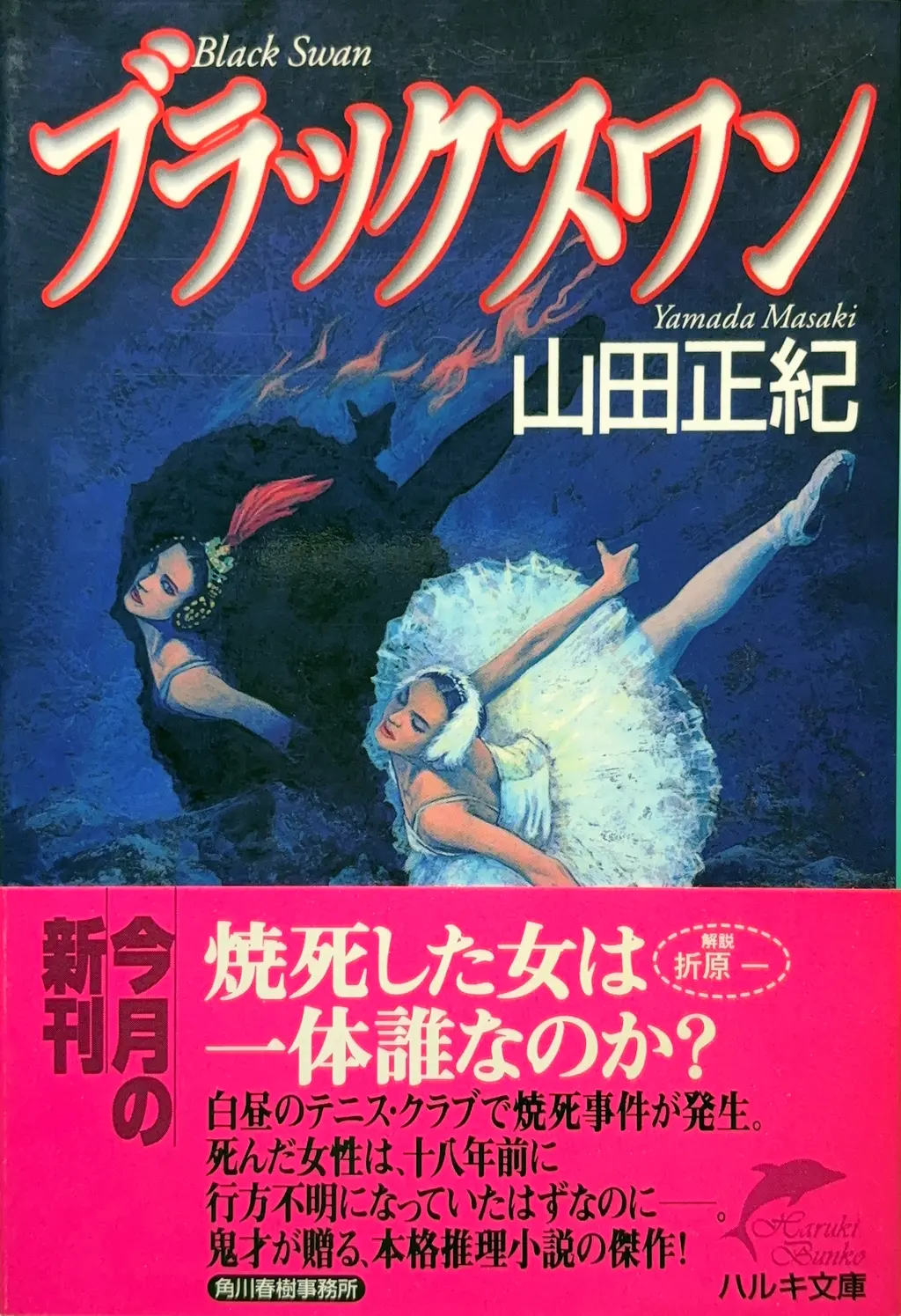

本記事では、山田正紀の本格ミステリ作品『ブラックスワン』について、詳しく紹介・解説していきます。山田正紀といえば、日本SF界のみならずミステリ界においても多くの名作を生み出し、独特の作風で読者を魅了してきた作家です。その中でも『ブラックスワン』は、ある焼死事件をきっかけに、過去に行方不明となった女子大生・橋淵亜矢子の姿を追いかける形で物語が展開していく、ミステリ色の強い長編です。事件はアリバイ工作のようでありながら、実は倒叙ミステリでもなく、読者を翻弄しつつも“真相の苦さ”を強く味わわせるのが特徴といえます。

本作では、事件関係者たちの手記を通じて物語を再構成していく「回想型ミステリ」の形式をとっています。読者は過去に何が起こったのかを、それぞれの人物の語りからピースを集めるように読み解いていくことになります。物語に散りばめられた数々の伏線や不可解な言葉──特に「おび色がかった」という謎めいた表現など──が徐々に結びついていく展開は、一筋縄ではいかない魅力を持っているのです。

以下では、まず物語の概要を簡単に[紹介]し、その後に私見を交えた[感想]・[解釈]を大きく展開していきます。さらに本格ミステリとしての魅力だけでなく、“なぜこの物語が長きにわたって読まれてきたのか”を掘り下げたいと思います。

紹介

舞台は世田谷の閑静な住宅街にあるテニスクラブ。ある真夏の昼下がり、そこで女性の焼死事件が発生します。一見すると奇妙な事故にも思えますが、捜査の進展とともに、被害者である橋淵亜矢子という女性が、十八年前に行方不明になっていた事実が判明します。当時はまだ女子大生だった亜矢子。仲間たちとともに瓢湖へ白鳥を見に行った後、そのまま姿を消してしまったのでした。

物語は、その事件の関係者たち──亜矢子の友人や関係者など四人──による手記や証言が軸になり進行していきます。各人の手記では、亜矢子が失踪した当時の状況や、四人それぞれが亜矢子に対して抱いていた感情、あるいは失踪事件に際して自分がどのように行動したのかが克明に綴られています。しかし、一人ひとりの語りの間に微妙な食い違いがあったり、表向きには語られていない“裏側”の事情が示唆されたりして、読者はどこまでを「真相」として受け止めればいいのかを悩まされることになるでしょう。

また、本作のキーポイントになるのが「ブラックスワン」という象徴的なタイトル。失踪前に亜矢子たちが見に行ったのは、本来であれば白いはずの“白鳥”です。美しく優雅な白鳥を眺めに行ったはずなのに、なぜ“黒い白鳥”──ブラックスワン──がタイトルとして掲げられているのか。そこには“白鳥のイメージ”への裏切りや、物語全体が描き出す苦い現実への予感が込められているようにも読めます。

さらに、導入部ではテニスクラブでの焼死事件が大きく扱われますが、読み進めるにつれて、“橋淵亜矢子とは何者だったのか”が最大の謎となっていきます。手記の断片により徐々に浮かび上がるのは、亜矢子が置かれていた背景や彼女自身の人生観、または彼女の周囲にいた人々との人間関係です。そこには失踪後の十八年間に何があったのか、誰がそれを知っていたのか、そして彼女はなぜ死ななければならなかったのか──幾重もの問いが繰り返し提示されることになります。

感想・解釈

1. 回想型ミステリとしての構造

本作は事件関係者の手記や証言を組み合わせながら少しずつ真相に近づいていく手法をとっています。いわゆる“倒叙ミステリ”のように読者に犯人を最初から提示するわけでもなく、“アリバイ崩し”が主題になるような本格ミステリの王道とも少し異なるアプローチです。手記を通じて展開するため、それぞれの語り手が主観的に亜矢子の存在を語ることになり、“どの証言がどこまで真実なのか”を見極めるのが読者の課題となります。

一方で、山田正紀の本格ミステリではよく見られる特徴として、“謎解きそのものよりも、謎が明らかになった先にある苦い真実”が強調される傾向があります。『ブラックスワン』においても、亜矢子の失踪と焼死事件という二つの事実が結びついていく過程で、読者は「ああ、そういうことだったのか」という“解答”とともに、その背後にある人間関係の葛藤や社会的な問題、あるいは人間の持つ闇の部分に気づかされます。ミステリとしての面白さと同時に、読後に残る“ほろ苦さ”こそが本作の大きな魅力です。

2. 「おび色がかった」という謎の言葉

作中でさりげなく示唆される言葉として、「おび色がかった○○」といった表現が登場します。具体的にどのように使われているかは詳細に言及できませんが、読者がうっかり見落としてしまいそうになるほど控えめな形で挿入されています。しかし実は、この表現が本作の根幹に関わる重要な手がかりであり、結末近くになってからその意味がじわじわと立ち上がってくる仕掛けになっています。

山田正紀作品にしばしば見られるのは、登場人物や語り手が何気なく使う単語や表現の裏に、物語のカギが隠されている手法です。そうした“何気なさ”と“叙述トリック”を組み合わせた演出は、読者に強烈なインパクトを与えることがあります。本作でも、この「おび色がかった」というフレーズが後半に明かされる真相にどう結びついていくのかが読みどころのひとつになっているのです。

3. アリバイ工作と「ホワイダニット」

先述のとおり、本作ではアリバイ工作めいた描写が冒頭に登場するため、一瞬“アリバイ崩しのミステリ”かと思わせます。しかし実際の焦点は“なぜ(犯行に及んだのか)”という「ホワイダニット」にあるといえるでしょう。要するに、誰が何をしたかという事実以上に、“その行動に至るまでにどんな心理的・社会的要因があったのか”が問題となっているのです。

通常、本格ミステリでは「フーダニット」(誰がやったか)や「ハウダニット」(どうやったか)が大きな興味を集めることが多いですが、本作は「ホワイダニット」の要素が強調されており、登場人物たちが事件に巻き込まれていく背景や動機の部分に読み応えがあります。特に手記という形をとっているため、語り手それぞれが事件への関わりと自身の内面をある程度露わにしていく。そこにこそ、“なぜアリバイ工作を必要としたのか”“なぜ十八年前の失踪が、今になって再び表面化したのか”といった問いへの答えが潜んでいるのです。

4. 人物造形と心理描写の妙

登場人物たちは、それぞれが亜矢子との関わりを抱えながら生きてきました。しかし、事件当時の思い出をただ語るだけではなく、それぞれの現在の状況や感情も微妙に変化しながら手記に影響を与えています。あくまで主観的な記述ですから、亜矢子を“聖女”のように回想する人物もいれば、逆に彼女を“なぜか気に入らない存在”のように語る人物もいる。これにより、読者の中で亜矢子像が定まらず、読み進めるうちに「あれ、亜矢子って本当はどんな人なんだ?」という疑問がどんどん大きくなっていくわけです。

そして、その“定まらなさ”こそが山田正紀の狙いと言えるでしょう。ミステリでありながら、人間ドラマとしての幅をしっかりと持っている。亜矢子の失踪後の人生を知ることと、テニスクラブで起きた事件の全貌を解き明かすことは同時進行で進むものの、最終的には“亜矢子自身を理解する”ことがこの物語の核心に近づくという構造になっています。

5. 真相に潜む“苦い余韻”

山田正紀の本格ミステリをいくつか読んだ方であれば、本作の最終盤で感じる“後味の苦さ”に強い既視感を覚えるかもしれません。謎解きのプロセスが明確に提示されていき、ある種のカタルシスを得られる一方、読後にはスッキリとした爽快感よりも、“なぜこんなことになったのか”という痛切な思いが残るのです。

そこには、単純に犯人を裁いて終わり、というような勧善懲悪的なミステリとは一線を画す山田正紀独自の作家性が強く表れているように思います。本作の結末に至るまでの過程では、行方不明になった亜矢子という存在をめぐる後悔や愛憎、そして社会的な要因など、さまざまな要素が絡み合っています。読者は、そのどれか一つが解決すればすべて丸く収まるわけではないという現実を突きつけられる。そして、それこそが“ブラックスワン”というタイトルが暗示する、白鳥のイメージを裏返した深い苦味ではないでしょうか。

6. “ブラックスワン”というタイトルの意味

白鳥といえば“純白”をイメージするのが一般的ですが、“黒い白鳥”の存在は欧州の一部地域などで実際に確認されています。つまり、決して架空の存在ではなく、希少かつ普通とは異なる姿を持つ白鳥です。この“普通ではない”、“特殊な存在”というイメージが本作のモチーフとして深い意味を帯びているように思われます。

亜矢子という人物は周囲から見ると“普通”の女子大生だったかもしれませんが、その実態は誰もきちんと把握していなかった。彼女が失踪してから十八年という長い時間が経過してしまった今となっては、関係者たちの記憶も断片的ですし、誰も本当の彼女を理解できていなかった可能性が高い。そうした“表向きの姿と裏の姿”という二面性は、白鳥とブラックスワンの対比になぞらえられているのではないかと考えられます。

7. 過去を暴き出す四つの手記

本作の大きな構成要素として挙げられるのが“四つの手記”です。それぞれが亜矢子との関係を異なる視点から描写しており、特に十八年前の事件を回想する描写には、筆者自身の思い込みや感情の揺れが表れています。この“複数の視点から一つの事象を立体的に描く”という手法は、現代のミステリや群像劇でもよく用いられるものですが、本作ではその狙いが非常に効果的に発揮されているといえるでしょう。

手記という形式は、登場人物たちが自分の立場を正当化したり、他者を批判したりといった主観的な感情を露わにしやすい。だからこそ読者は、ある視点から見た亜矢子の姿と、別の視点から見た亜矢子の姿の間にある“ギャップ”を常に感じ取ることになります。これによって“真実”が一つの像として固まらないまま、物語終盤まで引っ張られるのです。

8. 物語の流れと読後感

本作のストーリーは、冒頭の焼死事件→亜矢子の身元判明→四つの手記→現在への回帰→最終的な真相解明、という流れをたどります。それぞれのフェーズでは物語のトーンがやや変化します。最初の焼死事件はどこか猟奇的な雰囲気すら漂わせ、一気に読者を引き込みますが、手記パートは過去の情景や人物関係の掘り下げが中心なので、じっくりと読む姿勢が求められます。

しかし、その分だけ手記パートを読み込めば読み込むほど、最終盤に明かされる“ある重大な事実”が非常に切なく、重く感じられるように構成されています。決してド派手なトリックが炸裂するわけではありませんが、登場人物たちの人生観や後悔が滲み出るラストシーンは、読者の心に強い印象を残すでしょう。

9. ミステリ要素と文学性の融合

山田正紀はSF作家としてのイメージが強い一方で、本格ミステリの分野でも評価の高い作家です。『ブラックスワン』では、論理的な謎解きと文学的表現の融合が巧みに成し遂げられています。特に“手記”という形式により、まるで文学作品のような心理描写と、ミステリとしての緊張感が同時に味わえるのは本作ならではの魅力でしょう。

文学性とミステリ性はしばしば対立する要素として語られることがありますが、山田正紀はそれをうまく両立させています。読者はどちらの視点から読んでも、それぞれの面白さを感じ取れるはずです。切ない人間ドラマを味わいつつ、しかし最終的には“焼死事件”というおそろしい事実と“行方不明の真実”が合流してくるため、最後まで一気に読ませる推進力が維持されています。

10. “ブラックスワン”を読む意義

『ブラックスワン』を通じて私たちは、ミステリの醍醐味である“謎を追うワクワク感”だけでなく、“人間の本質や社会の歪み”を感じ取ることができます。白鳥の美しさの裏に潜む黒い影──それは単なる幻想や特異な自然現象のことではなく、人間同士が持つ相互不理解や、時間の経過とともに風化されていく記憶、そして誰もが持っている心の闇そのものなのかもしれません。

山田正紀特有の、読者に“明確な答え”だけを与えず、多義的で苦い余韻を残す手法は、読後の読者の思考を刺激します。なぜ亜矢子は姿を消したのか、なぜ誰もそれを止められなかったのか、なぜ今になって亜矢子は焼死という形で見つかったのか──そうした問いは作品を読み終えてもなお、どこか読者の胸の奥に根付いて離れません。

11. 読者へのアドバイス

- 手記の表現に注目する:

- 各語り手の個性や感情がにじみ出る部分を注意深く読み取ると、事件や人物関係のつながりが明確になる。

- 細かいキーワードを見落とさない:

- 「おび色がかった○○」のように、あえて説明されない形で出てくる言葉に注目すると、後に重要なヒントになる。

- 結末の“苦さ”を味わう:

- 謎解きのカタルシスとともに残るやり切れなさこそが本作の醍醐味。山田正紀ならではの苦味を楽しんでほしい。

12. ミステリ史における位置づけ

本作は発表当時から、従来の“アリバイ崩し”や“倒叙もの”といった枠組みとは一味違う新鮮なミステリとして受け入れられました。後の新本格ムーブメントにおいては“華麗なトリック”や“メタ的な仕掛け”が注目されがちですが、本作はあくまで“人間を描く”ことに重点が置かれている点で、独自の価値を持っています。

山田正紀作品の中でも、本格ミステリ色の強いものとしてファンの間で根強い人気があり、“SFとミステリの境界を行き来する作家”である山田正紀の多彩な才能を知る上でも、本作は外せない一冊と言えるでしょう。

13. まとめ

『ブラックスワン』は、世田谷の住宅街で起きた女性の焼死事件を発端に、十八年前に行方不明となった女子大生・橋淵亜矢子の謎を掘り下げる本格ミステリです。手記によって構成される回想型の手法、アリバイ崩しとは異なる「ホワイダニット」志向、そして何より結末の苦く切ない余韻が特徴的です。山田正紀の本格ミステリの中でも屈指の評価を得ており、謎解きの先にある人間ドラマを味わいたい読者にとって、非常に読み応えのある一冊となっています。

文庫・再刊情報

| 叢書 | 講談社文庫 |

|---|---|

| 出版社 | 講談社 |

| 発行日 | 1992/07/15 |

| 装幀 | 坪井正光、岸顯樹郎 |

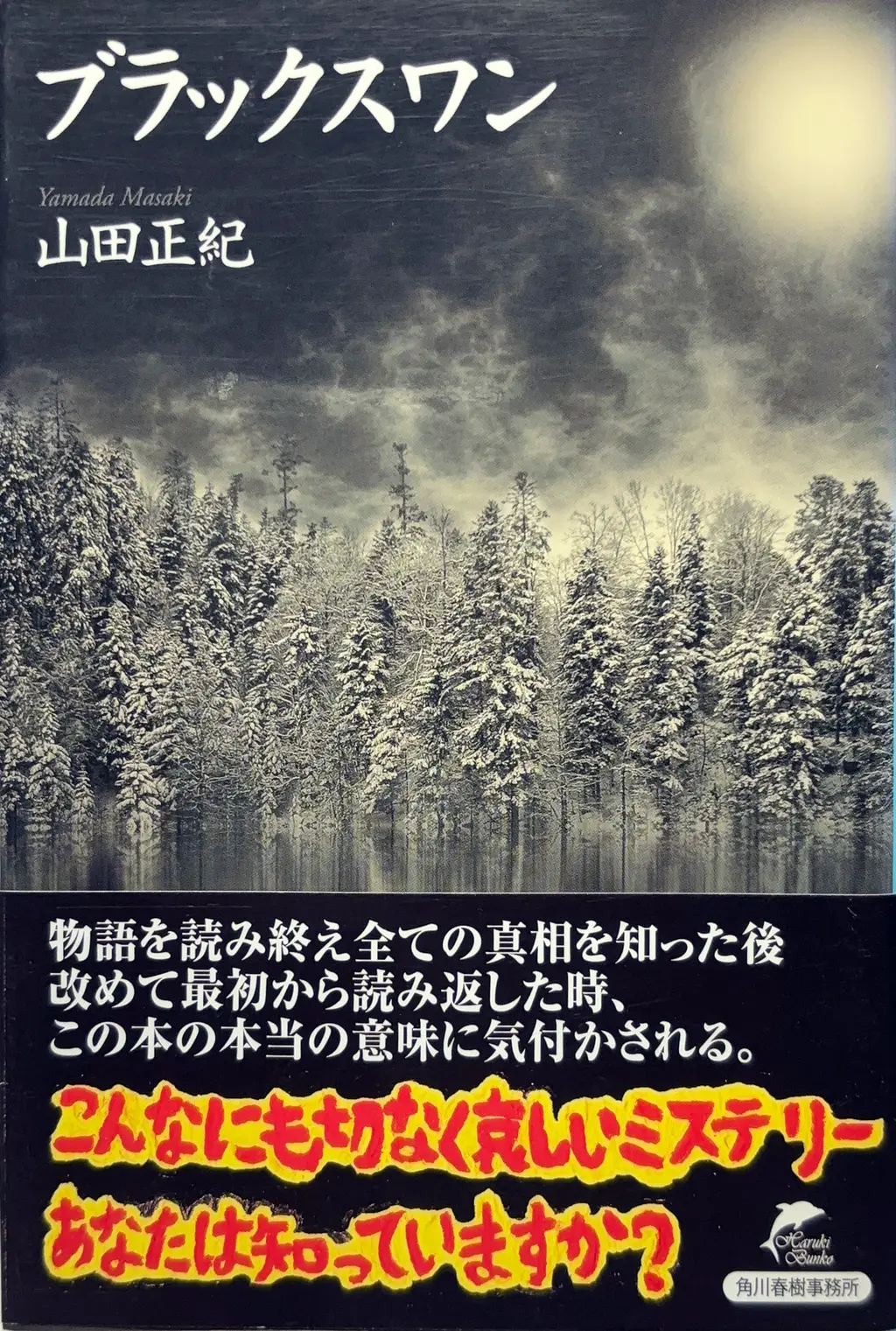

| 叢書 | ハルキ文庫 |

|---|---|

| 出版社 | 角川春樹事務所 |

| 発行日 | 1999/03/18 |

| 装幀 | 三浦均、芦澤泰偉 |

| 叢書 | ハルキ文庫(第3刷) |

|---|---|

| 出版社 | 角川春樹事務所 |

| 発行日 | 2014/07/18 |

| 装幀 | ©Philippe Sainte-Laudy Photography/Moment/Getty Images, 五十嵐徹(芦澤泰偉事務所) |

不安と月

不安と月