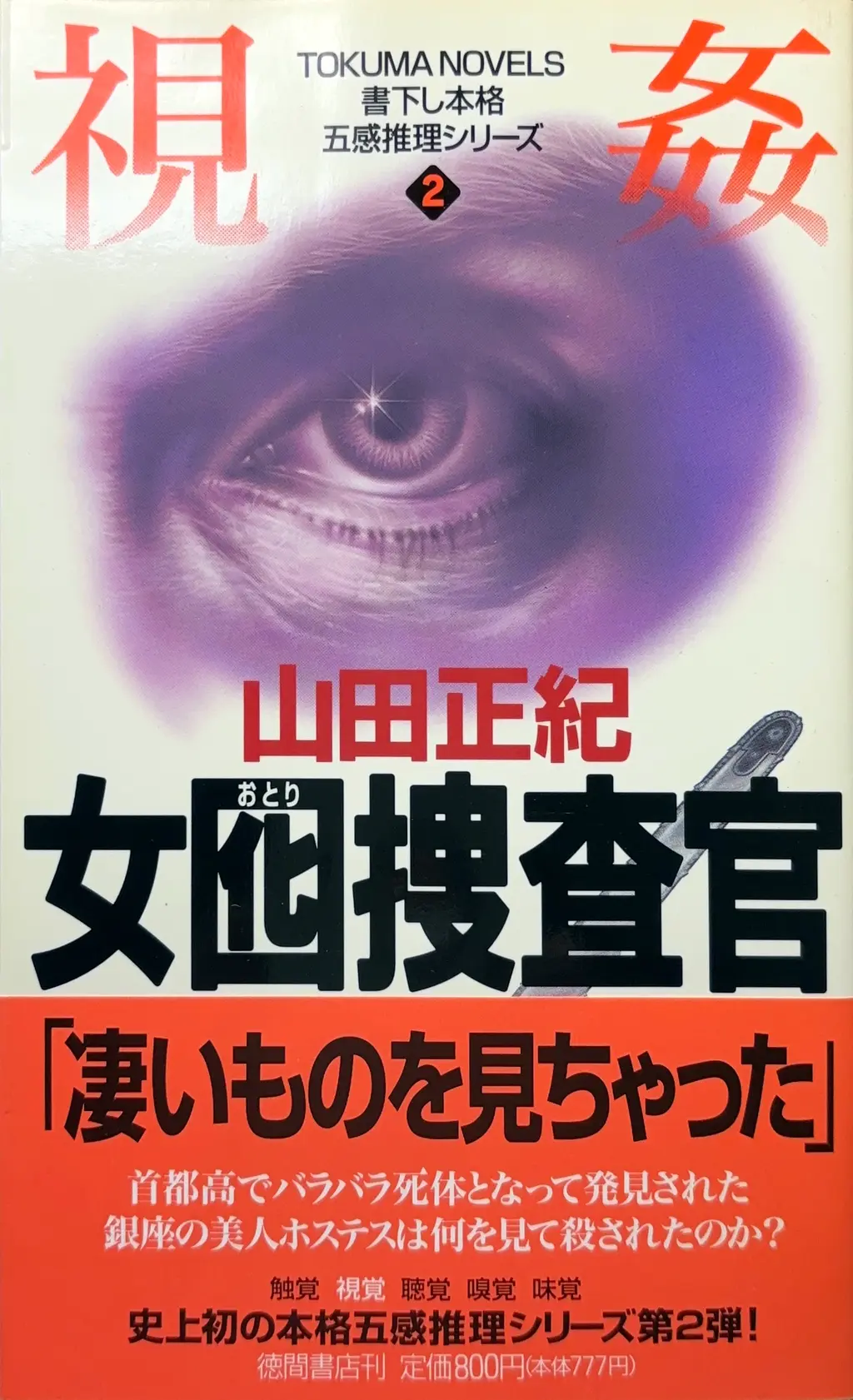

| 叢書 | TOKUMA NOVELS |

|---|---|

| 出版社 | 徳間書店 |

| 発行日 | 1989/04/30 |

| 装幀 | 森秀雄、池田雄一 |

内容紹介

はじめに

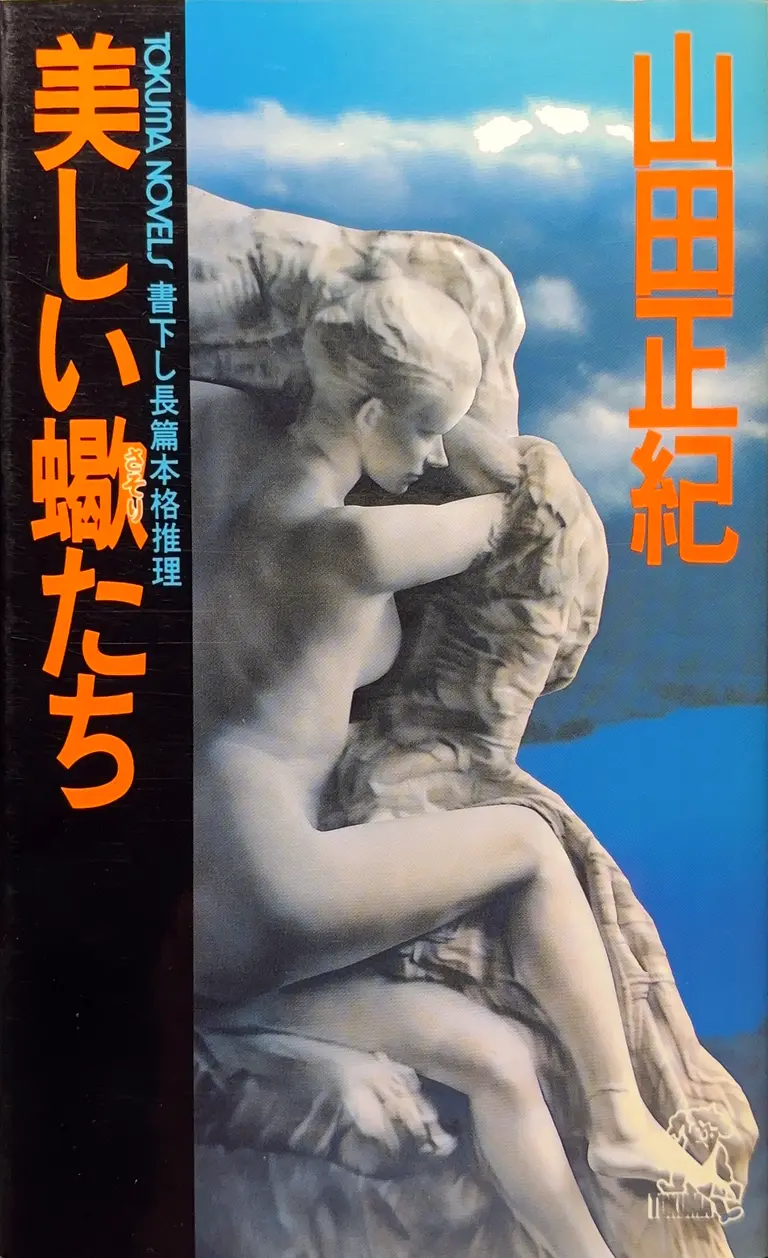

山田正紀はSFからミステリ、冒険小説まで幅広い分野で活躍する作家として知られています。そんな山田正紀が手がけた『美しい蠍たち』は、一見すると“館もの”の雰囲気を漂わせる設定を持ちながら、実際にはサスペンスや心理劇として読ませる要素に満ちた作品です。本記事では物語の概要とともに、その魅力や考察を丁寧に掘り下げていきます。

本作の最大の特徴は、登場人物のほとんどが女性である点、そしてタイトルにも含まれている「蠍」を女性たちに重ね合わせている点にあります。作中の言葉である「女はみんな蠍だ」は、作品の根底に流れるテーマを象徴するフレーズです。蠍が持つイメージ──小柄で、尻尾には毒針を隠している──を女性の内面と結びつけ、互いに駆け引きを繰り広げる姿を描き出しているのです。

以下では、ストーリーの導入から登場人物の思惑、作品が孕むテーマ、そして独特の舞台演出のような雰囲気などを順を追って整理し、『美しい蠍たち』の魅力を一つ一つ紹介していきます。

あらすじと導入部

アルバイトをする女優志望の五瀬真理

主人公の五瀬真理(ごせ・まり)は、女優を目指しながらも日々の生活をアルバイトで繋いでいる若い女性です。劇団に籍を置いてはいるものの、演劇だけでは食べていくことが難しいため、真理はさまざまな仕事に手を出していました。そんな彼女に、ある日、破格のアルバイトの話が舞い込んできます。

それは、「由美」という女性の身代わりになってほしい、という奇妙な依頼でした。しかも条件は「1週間で100万円」という、通常では考えられないほどの高額報酬です。依頼を持ちかけてきたのは、二階堂裕子(にかいどう・ゆうこ)と名乗る女性。最初は怪しさを感じて断ろうとした真理でしたが、生活の苦しさもあって、つい報酬の大きさに目が眩んでしまいます。

二階堂家の館への誘い

依頼内容を聞くと、どうやら裕子の祖母・綾子(あやこ)は認知症が進んでおり、最近亡くなったばかりの妹・由美がまだ生きていると思い込んでいるらしいのです。そこで、真理にその「由美」を演じてほしいというのが、依頼の実態でした。二階堂裕子のほかに、もう一人の妹・麗子(れいこ)もこの計画を手伝っているとのこと。複雑な家庭事情を感じさせる話ですが、真理は最終的に「お金のため」にこの誘いを受けることになります。

真理がやがて訪れるのが、裕子と麗子、それから祖母の綾子が暮らす大きな屋敷。周囲には奇妙な雰囲気が漂い、まるで舞台装置を思わせる不可解なオブジェや女神像が配置されています。そこに真理が足を踏み入れた瞬間から、「代わり」の演技はすでに始まっていたのかもしれません。

登場人物たちと“蠍”のイメージ

五瀬真理(ごせ・まり)

- 本作の主人公。女優を目指しているが、現実は厳しくアルバイトに追われる日々。

- 彼氏は商売で失敗気味で、金策に必死。真理も生活費を稼ぐために高額バイトを検討。

- 亡くなった「由美」の身代わりとして二階堂家に招かれ、奇妙な状況に巻き込まれていく。

二階堂裕子(にかいどう・ゆうこ)

- 依頼主の一人。祖母・綾子の面倒を見ており、高額報酬で真理を屋敷に呼び寄せる。

- 弟妹は登場せず、“妹”とされる女性は麗子だけだが、実際には亡くなった由美が存在。

- 非常に落ち着いた物腰を見せるが、何を考えているのか掴みにくいところがある。

二階堂麗子(にかいどう・れいこ)

- 裕子の妹。真理が来ることに積極的な賛成をしているようだが、その意図は不透明。

- どこか冷たい、または感情が読めない雰囲気を持ち、必要最低限の言葉しか発しない場面も。

二階堂綾子(にかいどう・あやこ)

- 裕子と麗子の祖母。認知症が進んでおり、亡くなった由美を今も「生きている」と信じている。

- 真理が由美として現れることで安心し、穏やかな気持ちになってもらうのが今回の依頼の目的だとされる。

- 綾子には故・竜助(りゅうすけ)という夫がいたが、彼は死の間際に「女はみんな蠍だ」という言葉を残した。

竜助の「女はみんな蠍だ」

作品を象徴するフレーズは、竜助が残したこの言葉にあると言えます。蠍は一見、目立たない存在ですが、腹部に潜む毒針をいつでも使えるように構えている生き物です。竜助が指し示したのは、「女性は皆、優美で繊細に見えて、実は他人を刺し殺し得る刃を隠しているかもしれない」という皮肉を含む示唆でもあります。もっとも、実際には女性でなくとも人間誰しもが“毒”を秘めている可能性を暗喩しているのではないかとも読めますが、本作はあくまで女性たちにスポットを当てているのです。

館ものミステリ風の舞台装置

本作の舞台となる二階堂家の屋敷は、まるで古典的な“館もの”ミステリを連想させる要素で溢れています。庭には「ヴィーナス」「ヘカテ」「アテーネー」という3体の女神像が配され、さらには番犬ケルベロスを思わせるような彫像が設置されています。

- ヴィーナス:

- ローマ神話における愛と美の女神。

- ヘカテ:

- ギリシア神話における魔術や冥界の女神。

- アテーネー(アテナ):

- ギリシア神話における知恵と戦いの女神。

これらの女神像はそれぞれ象徴する概念を秘めており、本作の女性たちの多様な側面を暗示しているかのようです。また、「地獄の番犬」とも呼ばれるケルベロスは冥府を守護する存在であり、外界からの侵入や内部からの脱出を防ぐ象徴ともいえます。これらの神話的モチーフが、物語をどこか神秘的・幻想的な空気で包み込み、「本格ミステリなのか?」という期待を高めるのです。

しかし実際に物語を読み進めると、これらのトリックめいた装飾や謎は意外にもあっさりとした扱いで、むしろ人間同士の張り詰めた緊張感──特に女性同士が互いを観察し合い、真理を取り囲む不穏な空気が中心に据えられています。つまり、本作は「謎解き要素」よりも「サスペンスとしての空気感と心理の衝突」を楽しむ作品と位置づけられます。

サスペンスとしての魅力

1. 演技か、リアルか

主人公の真理は、劇団所属の女優の卵です。彼女が「亡くなった由美」を演じるという行為は、まさに“芝居”の延長とも言えます。しかし、作品が進むにつれ、真理自身がいつしか役と本来の自分との境界を曖昧に感じ始める危うさが表現されるようになります。演じる行為の先にあるのは、嘘や欺きだけではありません。本当に自分自身の一部が“由美”になってしまうのではないか、という心理的な恐れや焦りが読み手にも伝わってきます。

2. ねじれた人間関係

二階堂裕子・麗子姉妹、祖母の綾子、そして亡くなった由美。物理的にそこにいるかどうかを問わず、“四人の女性”が放つそれぞれの存在感は、館の閉鎖空間をより息苦しいものにしています。裕子は真理に穏やかに接する一方、何かを隠している素振りを見せ、麗子は真理に嫌悪感を抱いているのか、あるいは隠れた意図があるのか分からない曖昧さが漂います。綾子は気まぐれに真理を「由美」と呼んでは表情を変え、なにか恨みがましい口調で話すこともあります。

これら女性同士の探り合いは、時に安っぽいメロドラマ的な嫌味に傾くことなく、淡々としながらも不気味な緊張を保ち続けます。“館もの”の道具立てに騙されて、「本格的な謎解き」があるのではと期待すると肩透かしを食うかもしれませんが、人間同士の心理合戦としては十分に楽しめる構成なのです。

3. 蠍の毒

竜助の「女はみんな蠍だ」という言葉が繰り返し示唆するように、本作の焦点は女性同士の関係性にこそあります。蠍の尻尾に隠された毒は、一見して大人しく見える女性たちの関係から徐々に滲み出てくるのです。誰が敵で、誰が味方なのか──そもそも全員が敵なのかもしれないという不安は、主人公・真理の視点を通して私たち読み手にも共有されます。どこかで「刺されるかもしれない」という緊張が常に漂い、そのスリルを味わうのがサスペンスとしての本作の読み方と言えるでしょう。

作品テーマの読み解き

何度も指摘している通り、本作は「館もの」らしい仕掛けを持ちつつも、実際には本格ミステリのようにトリック重視で展開するわけではありません。むしろ、女性しか主要人物として登場しない(セリフをもって現れるのは女性ばかり)作品であることや、舞台装置が意図的に「作り物めいて」いるのもあって、作者が“人工的な女の世界”を作り上げたかったのではないかと言われています。

男性が登場しない世界では、“女性たちが抱える嫉妬や狡猾さ”といったドロドロした面がフォーカスされやすくなります。そこに、亡霊のように影を落とす存在として「由美」が設定され、さらには「女神像」や「蠍」のモチーフが重なり合います。物語全体が、いわば“女たちだけのコンゲーム”として成立しており、その駆け引きの先に待っているのは思いがけない結末、あるいは納得のいく幕引きなのか──読者の好みによって評価は分かれるでしょう。

読みどころと評価

1. 独特な舞台性

山田正紀作品のひとつの特色として、「舞台性」があります。つまり、小説を読んでいるはずなのに、どこか演劇を観ているかのような人工的な匂いが漂うのです。本作でもそれが顕著で、真理が女優志望であることも手伝い、「演じる」「見られる」という要素が物語の骨格を成しています。読者はあたかも劇場の客席に座って、女たちのやり取りをただ眺めているかのような感覚を味わうことになるでしょう。

2. 女性同士の緊迫した心理戦

ミステリ要素を期待すると肩透かしを食うかもしれませんが、サスペンスとしては一読の価値があります。特に、真理が巻き込まれていく過程で感じる息苦しさ、相手の真意が読めずに疑心暗鬼に陥る心理描写は見どころです。お互いに牽制し合い、時には優しさを見せ、あるいは突き放し、どの人物を信じていいのか分からない雰囲気の中で真理は次第に追い詰められていきます。

3. ジャンルを横断する山田正紀の作風

山田正紀と言えば、SF・冒険小説・伝奇小説・本格ミステリと幅広く書くことで知られています。『美しい蠍たち』はミステリ・サスペンス寄りの一作ですが、“館もの”という伝統的な文脈を踏まえつつ、それをあえて崩すような実験性も見え隠れしています。そうした手法が合うか合わないかで、読者の評価は大きく分かれるかもしれません。どこか「肩透かし感」がある一方で、「だからこそ印象に残る」とも言えます。

物語終盤と結末(ネタバレを避けた範囲で)

本作の終盤では、それまで散りばめられていた「蠍」のモチーフや「女神像」の暗示などが一応の繋がりを見せますが、あくまで作品の本質は「騙し合い」のサスペンスです。全員が役割を演じ、時には嘘をつき、真理は由美として振る舞わざるを得ない。そして最終的に誰が勝者となり、誰が敗者となるのか。本格的な“謎解き”を求める読者には物足りないかもしれませんが、この騙し合いの果てにある人間関係の決着は読みごたえがあります。

トリックと心理戦

一部で言及されるのが、女神像や屋敷内の仕掛けを使った「トリック」ですが、実際には深掘りされすぎることなく、物語のアクセント的に登場します。むしろキーとなるのは心理的なトリックです。真理を雇い、由美を演じさせる行為自体が一つのトリックであり、そこから発生する人間関係の混乱こそが本作の醍醐味です。外形的なトリックというよりは、「嘘を共有するうちにその嘘に取り込まれていく」というメタ構造が面白い点だと評価できます。

「女はみんな蠍だ」の意味するもの

再三登場するフレーズ「女はみんな蠍だ」。これは本作で強調される女性性の一面を端的に示す言葉です。女性は美しさや優しさを装う一方で、いつでも毒針を突き立てられるように構えている──男性の存在が排除された物語だからこそ、そのイメージが際立ちます。もちろん、この言葉がストレートに女性蔑視的な意図を持つわけではなく、「人間の裏表やダークサイドの象徴」としての蠍像だと読むべきでしょう。

また、真理が置かれた状況は、偶然にも“自分が蠍になり得るかもしれない”ということを暗に示唆します。自分を守るために、他者を刺す準備をせざるを得なくなるのではないか。その問いは、読者にも「もし同じ立場だったらどうするか」を考えさせるきっかけとなるでしょう。

作品の評価と読後感

先にも述べたように、“館もの”の記号的な要素をまといつつも、実際にはサスペンスと心理ドラマが主体です。それゆえ本格ミステリとしてのトリックを期待する向きには、評価が分かれるかもしれません。しかし、物語の閉鎖空間と女性たちだけが醸し出す異様な熱量、そして「演じる」と「騙し合う」が重なり合う構造は、他の作品にはない独特の魅力を放っています。

後書きでの「男性は汚いから登場させなかった」という発言は、ジョーク交じりのものかもしれませんが、実際に男性キャラが実質的に出てこない(少なくとも会話に絡む形で登場しない)ことで女性たちにフォーカスが当たり、蠍の毒をむき出しにしやすくなっているのは事実でしょう。

読後感としては、「女性ばかりの世界で、これほどまでに鋭利な人間関係が描けるのか」という驚きと、「ミステリを期待していたのに拍子抜けした」という声が両立する作品と言えます。いずれにしても山田正紀の多彩な作風を味わううえでは、興味深い一冊です。

まとめ

- 1. 物語の導入:

- アルバイトで糊口を凌ぐ女優志望の五瀬真理が、高額バイトとして亡くなった由美を演じることに。

- 2. 舞台の魅力:

- “館もの”ミステリのような作り込み(女神像や怪しげな装飾)と、閉鎖空間でのサスペンス。

- 3. 女性同士の駆け引き:

- 登場人物はほぼ女性のみで、互いの本心を探り合う。

- 4. 蠍のモチーフ:

- 「女はみんな蠍だ」というフレーズが示唆する毒と裏切り、隠し持つ攻撃性。

- 5. 本格謎解きではないサスペンス:

- 道具立ては“館もの”らしいが、実際は心理戦や騙し合いがメイン。

- 6. 評価:

- ミステリ好きには物足りない面がある一方、サスペンスとしては興味深い読後感をもたらす。

こうした要素が絡み合い、『美しい蠍たち』は不穏な空気感を最後まで保ちながら、女性同士の熾烈な駆け引きを描き切ります。「人工的な作り物の物語を書きたかった」とも言われる通り、演劇的・舞台的な配置が強く意識されている点も特徴的です。山田正紀の異色作とも言える本書を、ぜひ一度味わってみてはいかがでしょうか。

不安と月

不安と月

![螺旋[スパイラル]](https://phantomoon.com/wp-content/uploads/2025/03/spiral-1-1024x1691.webp)